FC2BBS

115650

富士講 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/10 (Sun) 23:10:47

今日、この週末、富士講への興味が高じて、当会のF&Y&T氏が、遠路富士山麓までゆかれたと耳にしました。

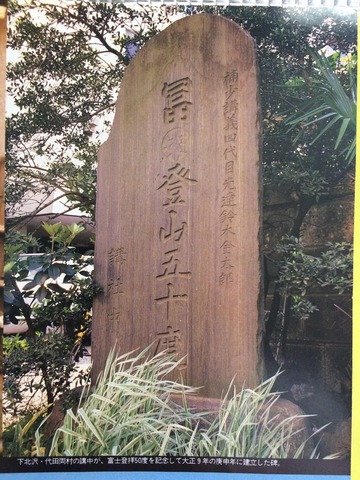

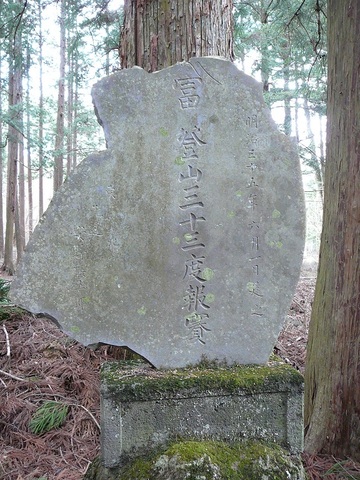

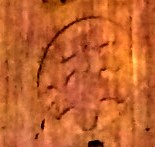

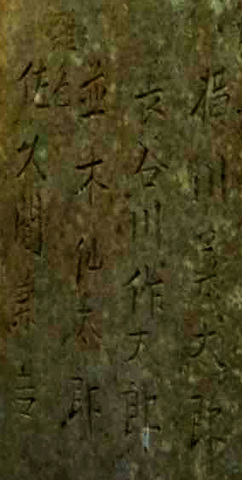

当地北澤にとって、まず解明する必要のあるのは、かの「富士登山五十回碑」の由来で、とりわけ刻まれている写真の富士講の講紋。

「江戸八百八町八百八講」という言葉があるそうですが、それは江戸御府内のこと、御府外の荏原・豊島あたりまで含めれば、おそらく千を超えるべらぼうな数があったはずで、なかなか的を絞りこめません。

「困ったときのcinii」「困ったときの国会図書館」の後者で、こんな

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3051021_po_14-12.pdf?contentNo=1&alternativeNo=

文献がありました。

近世期においても、一方で「お改め」(「ただの遭難」なのですが、いわば「死して屍拾う者無し」)という厳しい風習はあるものの、もう一方で、富士登山の「俗っぽさ」への批判があったことがわかります。

当地北澤にとって、まず解明する必要のあるのは、かの「富士登山五十回碑」の由来で、とりわけ刻まれている写真の富士講の講紋。

「江戸八百八町八百八講」という言葉があるそうですが、それは江戸御府内のこと、御府外の荏原・豊島あたりまで含めれば、おそらく千を超えるべらぼうな数があったはずで、なかなか的を絞りこめません。

「困ったときのcinii」「困ったときの国会図書館」の後者で、こんな

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3051021_po_14-12.pdf?contentNo=1&alternativeNo=

文献がありました。

近世期においても、一方で「お改め」(「ただの遭難」なのですが、いわば「死して屍拾う者無し」)という厳しい風習はあるものの、もう一方で、富士登山の「俗っぽさ」への批判があったことがわかります。

Re: 富士講 - 藤井

2016/04/18 (Mon) 08:49:02

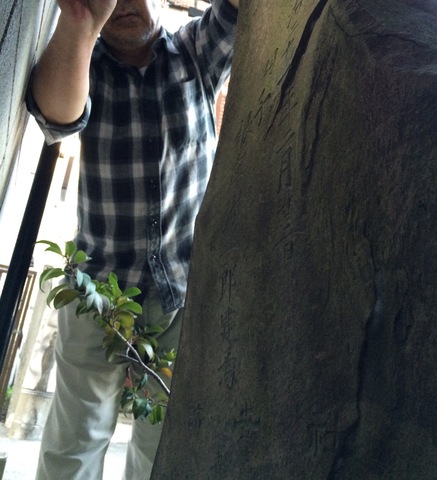

富士吉田のツアー、良かったです。下北沢つながりの発見に盛り上がりました。富士吉田の北口浅間神社から富士山に向かう出口の所にある富士山登頂記念の石碑の一つが下北沢の先導師安野梅五郎さんのもので、その裏に刻まれている世話人の一人が、池ノ上の石碑の先導師鈴木金太郎さんでした。つながりますね。

富士講碑@浅間神社 - きむらたかし@三田用水

2016/04/18 (Mon) 22:17:33

〔遠隔地にある…〕

とはいえ、旧下北澤村にとって貴重な遺構ですね、これは。

北沢1丁目の富士登山碑のあるあたりから、4、5丁目にかけては、旧家では安野家のテリトリー。

そういえば、安野家の円海稲荷がリ・ニューアルされていましたね。

PS:この富士講碑の写真、他のいろんな角度のをアップロード希望です。

とはいえ、旧下北澤村にとって貴重な遺構ですね、これは。

北沢1丁目の富士登山碑のあるあたりから、4、5丁目にかけては、旧家では安野家のテリトリー。

そういえば、安野家の円海稲荷がリ・ニューアルされていましたね。

PS:この富士講碑の写真、他のいろんな角度のをアップロード希望です。

Re: 富士講碑 - きむらけん

2016/04/18 (Mon) 22:31:45

米澤さんから浅間神社行って「池ノ上の石碑の先導師鈴木金太郎さん」の名を見つけたと聞きました。直感的思ったことは近隣にはもっと富士講碑があったのではないかと。

他は知る限りでは環七と世田谷通りの角のピーコックの裏手に鎮座ましますものです。北沢や代田にも他にあったのではないかという推理です。

他は知る限りでは環七と世田谷通りの角のピーコックの裏手に鎮座ましますものです。北沢や代田にも他にあったのではないかという推理です。

富士講碑 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/19 (Tue) 08:34:06

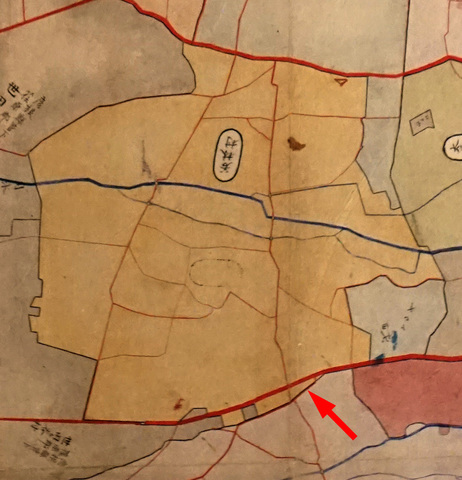

〔大正10年の…〕

1万分の1地図を見ると、旧高須光治宅の周辺には、数多くの石碑のマークが読み取れます。

ただし、これらの中には、現4丁目北東の三叉路のところ(黄矢印)とか、長命地蔵(緑矢印)のところに集約された

http://baumdorf.my.coocan.jp/KimuTaka/HalfMile/Hokora.htm

ものも多いかと思われますので、この地図上の石碑の中に富士講碑があったかどうかは、地元の伝承にたよるほかないかと。

1万分の1地図を見ると、旧高須光治宅の周辺には、数多くの石碑のマークが読み取れます。

ただし、これらの中には、現4丁目北東の三叉路のところ(黄矢印)とか、長命地蔵(緑矢印)のところに集約された

http://baumdorf.my.coocan.jp/KimuTaka/HalfMile/Hokora.htm

ものも多いかと思われますので、この地図上の石碑の中に富士講碑があったかどうかは、地元の伝承にたよるほかないかと。

Re: 富士講 - きむらたかし@三田用水

2016/04/19 (Tue) 08:58:03

〔「ふるさと世田谷を語る 代田etc」編の…〕

pp.63-64 によると

代田では、三峰講、御嶽講、大師講、代永講は、村ないし集落単位だったようですが、富士講、木曽御嶽講、大山講、伊勢講、日待講は個人参加とのことです。

pp.63-64 によると

代田では、三峰講、御嶽講、大師講、代永講は、村ないし集落単位だったようですが、富士講、木曽御嶽講、大山講、伊勢講、日待講は個人参加とのことです。

Re: 富士講 - 藤井

2016/04/19 (Tue) 21:31:34

Re: 富士講 - 藤井

2016/04/19 (Tue) 22:27:29

しかし、富士吉田の北口浅間神社から富士山に向かう出発口の場所、いわば一等地に何故建てることが出来たのでしょうね? この場所の石碑は明治35年に建てられて、池ノ上のは大正9年とのこと(せたがやグラフ36号の記事より)です。少なくともこの19年間は講の結束と資金繰りをやり抜いたのですね。

写真右奥に石碑が建っています。

写真右奥に石碑が建っています。

破壊された森巌寺の富士塚 - きむらたかし@三田用水

2016/04/20 (Wed) 00:47:13

世田谷郷土資料館「『特別展 社寺参詣と代参講』図録」(同館・平成4年・刊)p.39によれば

「文政四年(一八二一)に、三軒茶屋山吉講の新兵衛が願主となってなって淡島森願寺の境内に富士塚を造立している。この富士塚はもともと同寺にあった鍋島山と呼ばれる築山に盛土して築き上げたもので、見苦しくない様、その手入れ方を山吉講中が下北沢村名主・半蔵に約している。」

とあります。

三軒茶屋あたりは太子堂村であるのに対し、環7(略・堀の内道)と世田谷通り(略・旧大山道)の交点南東は上馬引村のようで、個人参加といっても、各講ごとに、石碑を建てたりさらには富士塚を造作したりといった動員力を発揮できるような、それなりのテリトリーがあったようです。

ことに、上馬引澤村でも下北澤村でも石碑を建立した丸平講なる講中には、今後ともアンテナを張っておく必要がありそうです。

「文政四年(一八二一)に、三軒茶屋山吉講の新兵衛が願主となってなって淡島森願寺の境内に富士塚を造立している。この富士塚はもともと同寺にあった鍋島山と呼ばれる築山に盛土して築き上げたもので、見苦しくない様、その手入れ方を山吉講中が下北沢村名主・半蔵に約している。」

とあります。

三軒茶屋あたりは太子堂村であるのに対し、環7(略・堀の内道)と世田谷通り(略・旧大山道)の交点南東は上馬引村のようで、個人参加といっても、各講ごとに、石碑を建てたりさらには富士塚を造作したりといった動員力を発揮できるような、それなりのテリトリーがあったようです。

ことに、上馬引澤村でも下北澤村でも石碑を建立した丸平講なる講中には、今後ともアンテナを張っておく必要がありそうです。

Re: 富士講 - 藤井

2016/04/20 (Wed) 08:34:49

文献粗読み - きむらたかし@三田用水

2016/04/21 (Thu) 10:46:53

世田谷区民俗調査団「下北沢-世田谷区民俗調査第8次報告-」世田谷区教育委員会/1988・刊

佐藤敏夫「下北沢通史」同/1986・刊

を引っ張り出してみましたが、どちらにも富士講についてのめぼしい記述はありませんでした。

あるいは

世田谷区総務部文化課「ふるさと世田谷を語る-池尻・三宿・太子堂・若林・三軒茶屋-」同/1994・刊

同「ふるさと世田谷を語る-上馬・下馬・野沢・三軒茶屋・駒沢(1-2丁目)-」同/同・刊

あたりには、何か書かれているかもしれません。

が、前者は代田にあるものの、梅が丘にはどちらもないのが辛いところです。

佐藤敏夫「下北沢通史」同/1986・刊

を引っ張り出してみましたが、どちらにも富士講についてのめぼしい記述はありませんでした。

あるいは

世田谷区総務部文化課「ふるさと世田谷を語る-池尻・三宿・太子堂・若林・三軒茶屋-」同/1994・刊

同「ふるさと世田谷を語る-上馬・下馬・野沢・三軒茶屋・駒沢(1-2丁目)-」同/同・刊

あたりには、何か書かれているかもしれません。

が、前者は代田にあるものの、梅が丘にはどちらもないのが辛いところです。

富士講リスト - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/23 (Sat) 22:44:36

〔google booksにある…〕

井野辺茂雄「富士の信仰」(富士の研究第3巻)浅間神社社務所/昭和3年・刊

https://books.google.co.jp/books?id=murHqMaXDJ0C

のpp.175~(書籍のページ番号による)に、著名な富士講のリストがあるのですが…

「五十回碑」の「丸平講」、森厳寺の富士塚を築造した「山吉講」はリストアップされていません。

その他、なじみのある講名としては、目切坂上の目黒元富士(西富士)を築いたといわれる「丸旦講」はありましたが、べ別所坂上の目黒新富士(東富士)の築造に関与したらしい「山正広講」もリスト中にありませんでした。

なお、同じく google books 中

神奈川大学日本常民文化研究所「富士講と富士塚」平凡社/1993・刊

https://books.google.co.jp/books?id=lKYJAQAAMAAJ

によれば

「山吉講は、渋谷道玄坂の吉田平左衛門という食行身禄の直弟子が?袓、同じ講紋の講社は昭和八年で、渋谷,玉川,三軒茶屋,下谷,寺島,砂町と七講あった」

とされています。

どうやら、渋谷の109裏、台湾料理の「麗郷」前の通りの名前「御水横町」の由来となった講のようですね。

井野辺茂雄「富士の信仰」(富士の研究第3巻)浅間神社社務所/昭和3年・刊

https://books.google.co.jp/books?id=murHqMaXDJ0C

のpp.175~(書籍のページ番号による)に、著名な富士講のリストがあるのですが…

「五十回碑」の「丸平講」、森厳寺の富士塚を築造した「山吉講」はリストアップされていません。

その他、なじみのある講名としては、目切坂上の目黒元富士(西富士)を築いたといわれる「丸旦講」はありましたが、べ別所坂上の目黒新富士(東富士)の築造に関与したらしい「山正広講」もリスト中にありませんでした。

なお、同じく google books 中

神奈川大学日本常民文化研究所「富士講と富士塚」平凡社/1993・刊

https://books.google.co.jp/books?id=lKYJAQAAMAAJ

によれば

「山吉講は、渋谷道玄坂の吉田平左衛門という食行身禄の直弟子が?袓、同じ講紋の講社は昭和八年で、渋谷,玉川,三軒茶屋,下谷,寺島,砂町と七講あった」

とされています。

どうやら、渋谷の109裏、台湾料理の「麗郷」前の通りの名前「御水横町」の由来となった講のようですね。

富士講文献 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/23 (Sat) 23:59:13

〔「困ったときのcinii」で…〕

あたってみたら、こんな

青柳 周一「富士講と交通 : 江戸の富士講を題材に」

交通史研究 (33), 10-27, 1994-05-20

http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0010541419

論文がありました。

興味深いのは

江戸幕府はたびたび富士講について禁令を出したが

「そのほとんどが江戸内部での富士講の活動を禁じるものではあっても、富士参詣そのものについて言及するものがな」く

かえって、「一八〇五(文化二)年に出された触」は「街道筋の旅籠や商人の生計を保障するため、富士・大山参詣者の海上往来を禁じて、街道を通行するよう指示したものだが、この触の物語ることのひとつは、こうした参詣者が街道筋に居住する人々の生計を左右するほどの数となってい」て、

とりわけ「元来、富士参詣者のほかにも馬による交通労働や畑地からの農作物の収益に生計を頼っていた須走村も、一七〇七(宝永四)年の富士山噴火によって畑地・秣場が荒廃するに致り、生計を富士参詣者を対象とする諸業務に、ますます依存する度合いを深めざるを得なくなった」

つまり、幕府も「富士参詣者中に富士講の占めていたであろう割合の高さを考えると、江戸内部では富士講の活動を禁じつつも、一方で街道筋の商人達の生計保障のため、その存在と参詣を認めざるを得ない、というジレンマに落ち入ってい」た

との指摘です。

こういう事態になっていたのは、この文献によれば、江戸時代は「お行儀の悪い」富士講が多々あったせいで、引用の一七九五(寛政七)年正月の町触には、

「 町触

町中にて職人日雇取、軽商人等講仲間を立、修験之袈裟をかけ、錫杖を振、唱事申連、家々之門二立、奉加ヲ乞、又は病人等之祈念を被頼、寄集、焚上と申、藁を焚、大造ニ経を読、俗ニて山伏躰ニ粉敷儀致候由、并大造成梵天を拵、大勢にて町々を持歩行、家々門々之幣を挿し、初穂を乞、中ニは少し遣候得は及口論候旨相聞、

甚不埓之至候間、早々相止可申候、且又神事抔ニ事寄、店々より為致出銭、少々出候得は仇いたし儀、間々有之由相聞候、向後右躰之儀堅致間敷候、若於相背は、吟味之上急度可申付候、此旨町中不残可触知者也、

右之通、安永四未年五月中相触候處、近年富士講と号、奉納物建立を申立、俗二て行衣を着、鈴最多角之珠数を持、家々之門二立、祭文を唱、或は護符守等出し、其外前書同様之儀致候もの有之趣相聞、不埓之至二候、以来右躰之儀堅致間敷候、若於相背は召捕、吟味之上急度可申付候、此旨町中可触知者也、

卯正月」

とあって、結構笑えます。

また、慶長18年(1613年)の修験法度によって、真言宗系の当山派か天台宗系の本山派に帰属していた

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2016/01/post-a1bc.html

「加持祈祷」の本家ともいえる修験者からも

「講外之族迄祈祷相頼、修験永檀之者も富士講ニ相傾、修験帰依薄く罷成、職業日営取成行可申<ヨリ>迷惑仕候」

「畢竟法者<ヨリ>俗人<ヨリ>差別難相分、混乱之次第」

とのクレームが幕府に寄せられていたようです。

【追記】

御一新の御代になっても、似たような困った人たちがいたようですね

http://www.archives.metro.tokyo.jp/detail.do?smode=1&tsNo=1&id=659161&lbc=-1

「富士講其外種々之講銘を唱候者 其講之目標に日章旗号を持歩行候者有之哉に相聞候 件不宜之儀庶務本課より御沙汰に付 当番世話掛より達」(適宜スペース挿入:引用者)

【追々記】

上記の「町触」。

厳密に読むと「富士講」という「結社」を禁止しているわけではなく、その振舞い、主として

・俗人のくせに法者、つまり公許の宗教家もどきの衣装を着けたり行いをする

・宗教的行事に「事寄」せて、町場で寄付を事実上強要する

ことなどを禁止しているだけで「お行儀よく」していれば「召捕、吟味之上急度…申付」けられことはなかったことになります。

まぁ、ご法度中のご法度の切支丹ですら、江戸時代の中頃からは、大っぴらに活動しない限り「見て見ぬふり」をしていた、との見方もあるようですし。

【追々々記】

ネット上のいろいろな方々の見解を読んでみると、上記の町触末尾の

「以来右躰之儀堅致間敷候、若於相背は召捕、吟味之上急度可申付候」

について、不正確な解釈をされている方が多いようで、「法律家の端くれ」としては「捨て置けない」のであえてコメントしておきます。

明治以降の日本もそうですが、いわゆる近代国家といえるための必須の条件の一つは「罪刑法定主義」。つまり、

・どのような行為をすると犯罪となるのか(罪)

・その場合どのような処罰を受けるのか(刑)

のルールが、あらかじめ明確に(通常は「法律」の形で)公表されていなければならないのです。

しかし、江戸時代の日本は少なくとも近代国家とはいえず、当初は「罪」も「刑」も公表しないのが原則でした(もっとも、毎回判断がブレてはかえって「公儀」の威信が崩れるので、公儀の内部では「原則として前例に従う」というルールがあったようですが、その「暗黙のルール」も当然ながら公表されていませんでした)。

しかし、大体、享保期あたりのようなのですが「罪」つまり「何が犯罪なのか」だけは、民に知らしめておいた方がよい、という考え方が主流となったようです(しかし、「刑」については、例えば「これをしてもせいぜい江戸払いか」とわかってしまうと、かえって犯罪を助長するのではないか、との懸念から公表しない方がよい、という見解が主流だったようです)。

つまり

「以来右躰之儀堅致間敷候、若於相背は召捕、吟味之上急度可申付候」

の文意は

「右躰之儀」は犯罪であり

どのような刑罰かは公表しないけれども、「急度」(きっと=必ず)何らかの刑罰には「可申付」(もうしつくるべく=処するぞ)

ということなのです。

平たくいえば

「急度可申付候」→「急度〇〇可申付候」(「〇〇」はいわゆる伏字)

なわけです。

あたってみたら、こんな

青柳 周一「富士講と交通 : 江戸の富士講を題材に」

交通史研究 (33), 10-27, 1994-05-20

http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0010541419

論文がありました。

興味深いのは

江戸幕府はたびたび富士講について禁令を出したが

「そのほとんどが江戸内部での富士講の活動を禁じるものではあっても、富士参詣そのものについて言及するものがな」く

かえって、「一八〇五(文化二)年に出された触」は「街道筋の旅籠や商人の生計を保障するため、富士・大山参詣者の海上往来を禁じて、街道を通行するよう指示したものだが、この触の物語ることのひとつは、こうした参詣者が街道筋に居住する人々の生計を左右するほどの数となってい」て、

とりわけ「元来、富士参詣者のほかにも馬による交通労働や畑地からの農作物の収益に生計を頼っていた須走村も、一七〇七(宝永四)年の富士山噴火によって畑地・秣場が荒廃するに致り、生計を富士参詣者を対象とする諸業務に、ますます依存する度合いを深めざるを得なくなった」

つまり、幕府も「富士参詣者中に富士講の占めていたであろう割合の高さを考えると、江戸内部では富士講の活動を禁じつつも、一方で街道筋の商人達の生計保障のため、その存在と参詣を認めざるを得ない、というジレンマに落ち入ってい」た

との指摘です。

こういう事態になっていたのは、この文献によれば、江戸時代は「お行儀の悪い」富士講が多々あったせいで、引用の一七九五(寛政七)年正月の町触には、

「 町触

町中にて職人日雇取、軽商人等講仲間を立、修験之袈裟をかけ、錫杖を振、唱事申連、家々之門二立、奉加ヲ乞、又は病人等之祈念を被頼、寄集、焚上と申、藁を焚、大造ニ経を読、俗ニて山伏躰ニ粉敷儀致候由、并大造成梵天を拵、大勢にて町々を持歩行、家々門々之幣を挿し、初穂を乞、中ニは少し遣候得は及口論候旨相聞、

甚不埓之至候間、早々相止可申候、且又神事抔ニ事寄、店々より為致出銭、少々出候得は仇いたし儀、間々有之由相聞候、向後右躰之儀堅致間敷候、若於相背は、吟味之上急度可申付候、此旨町中不残可触知者也、

右之通、安永四未年五月中相触候處、近年富士講と号、奉納物建立を申立、俗二て行衣を着、鈴最多角之珠数を持、家々之門二立、祭文を唱、或は護符守等出し、其外前書同様之儀致候もの有之趣相聞、不埓之至二候、以来右躰之儀堅致間敷候、若於相背は召捕、吟味之上急度可申付候、此旨町中可触知者也、

卯正月」

とあって、結構笑えます。

また、慶長18年(1613年)の修験法度によって、真言宗系の当山派か天台宗系の本山派に帰属していた

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2016/01/post-a1bc.html

「加持祈祷」の本家ともいえる修験者からも

「講外之族迄祈祷相頼、修験永檀之者も富士講ニ相傾、修験帰依薄く罷成、職業日営取成行可申<ヨリ>迷惑仕候」

「畢竟法者<ヨリ>俗人<ヨリ>差別難相分、混乱之次第」

とのクレームが幕府に寄せられていたようです。

【追記】

御一新の御代になっても、似たような困った人たちがいたようですね

http://www.archives.metro.tokyo.jp/detail.do?smode=1&tsNo=1&id=659161&lbc=-1

「富士講其外種々之講銘を唱候者 其講之目標に日章旗号を持歩行候者有之哉に相聞候 件不宜之儀庶務本課より御沙汰に付 当番世話掛より達」(適宜スペース挿入:引用者)

【追々記】

上記の「町触」。

厳密に読むと「富士講」という「結社」を禁止しているわけではなく、その振舞い、主として

・俗人のくせに法者、つまり公許の宗教家もどきの衣装を着けたり行いをする

・宗教的行事に「事寄」せて、町場で寄付を事実上強要する

ことなどを禁止しているだけで「お行儀よく」していれば「召捕、吟味之上急度…申付」けられことはなかったことになります。

まぁ、ご法度中のご法度の切支丹ですら、江戸時代の中頃からは、大っぴらに活動しない限り「見て見ぬふり」をしていた、との見方もあるようですし。

【追々々記】

ネット上のいろいろな方々の見解を読んでみると、上記の町触末尾の

「以来右躰之儀堅致間敷候、若於相背は召捕、吟味之上急度可申付候」

について、不正確な解釈をされている方が多いようで、「法律家の端くれ」としては「捨て置けない」のであえてコメントしておきます。

明治以降の日本もそうですが、いわゆる近代国家といえるための必須の条件の一つは「罪刑法定主義」。つまり、

・どのような行為をすると犯罪となるのか(罪)

・その場合どのような処罰を受けるのか(刑)

のルールが、あらかじめ明確に(通常は「法律」の形で)公表されていなければならないのです。

しかし、江戸時代の日本は少なくとも近代国家とはいえず、当初は「罪」も「刑」も公表しないのが原則でした(もっとも、毎回判断がブレてはかえって「公儀」の威信が崩れるので、公儀の内部では「原則として前例に従う」というルールがあったようですが、その「暗黙のルール」も当然ながら公表されていませんでした)。

しかし、大体、享保期あたりのようなのですが「罪」つまり「何が犯罪なのか」だけは、民に知らしめておいた方がよい、という考え方が主流となったようです(しかし、「刑」については、例えば「これをしてもせいぜい江戸払いか」とわかってしまうと、かえって犯罪を助長するのではないか、との懸念から公表しない方がよい、という見解が主流だったようです)。

つまり

「以来右躰之儀堅致間敷候、若於相背は召捕、吟味之上急度可申付候」

の文意は

「右躰之儀」は犯罪であり

どのような刑罰かは公表しないけれども、「急度」(きっと=必ず)何らかの刑罰には「可申付」(もうしつくるべく=処するぞ)

ということなのです。

平たくいえば

「急度可申付候」→「急度〇〇可申付候」(「〇〇」はいわゆる伏字)

なわけです。

富士講講紋 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/24 (Sun) 08:55:11

〔富士塚探索で有名な…〕

有坂蓉子さんのブログ「芙蓉庵」に、俗称「百八講印曼荼羅」、正式には「紙本着色冨士講惣印図」の画像がありました

http://hibiscusfujizzz.blog.shinobi.jp/Entry/933/

クリックすると拡大画像

http://file.hibiscusfujizzz.blog.shinobi.jp/marks.jpg

を見ることができます。

山吉講、丸旦講のはありますが、丸平講のはみあたらず。

有坂蓉子さんのブログ「芙蓉庵」に、俗称「百八講印曼荼羅」、正式には「紙本着色冨士講惣印図」の画像がありました

http://hibiscusfujizzz.blog.shinobi.jp/Entry/933/

クリックすると拡大画像

http://file.hibiscusfujizzz.blog.shinobi.jp/marks.jpg

を見ることができます。

山吉講、丸旦講のはありますが、丸平講のはみあたらず。

Re: 富士講 - 藤井

2016/04/24 (Sun) 20:56:47

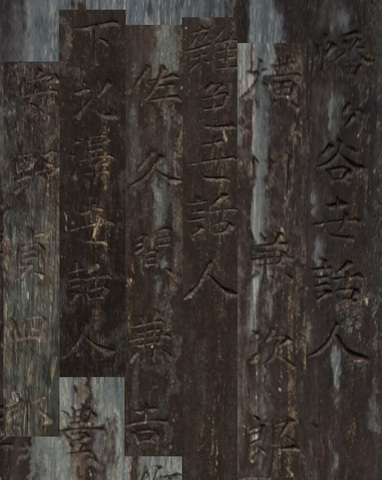

北口浅間神社と池ノ上の2つの石碑に刻まれている表裏の人名などを、米澤さんが読み取って下さいました。

ありがとうございます。

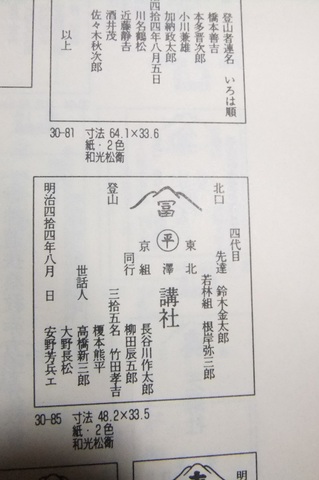

北口本宮富士浅間神社 吉田口登山道起点登山門脇

■表面 登山三十三度報賽 明治三十五年六月一日建之 東京府下北澤

先達 安野梅五郎

■裏面

世話人

若林

根岸弥三郎

下北澤

鈴木金太郎 月村作太郎

安野貞四郎 鈴木鶴太郎

代田

齊田孝吉

幡ヶ谷

横川(粟?)太郎 長谷川作太郎

並木仙太郎

雑色

佐久間謙

池ノ上(北沢 1-45)

■表面 補少講義四代目先達鈴木金太郎 冨(○平)登山五十度 講社中

■裏面 大正九庚申年七月吉日

□幡ヶ谷世話人

大野長松 長谷川作太郎 田中豊次郎

荒川金太郎 横川健次郎 伊東八五郎

横川伊三郎 渡邊金佐久 秋元源太郎

小泉直次郎

□雑色世話人

佐久間謙吉 柳田辰五郎 田中重蔵

□代田世話人

齊田清吉 吉澤重太郎 少教正 廣田岩吉

篠田鈴之助 齊田金五郎 清水平次

飯田佐太郎 齊田藤三郎

□下北澤世話人

斎藤岩治郎 安野庄太郎 安野貞四朗

月村浅次郎 月村源太郎 小杉興五郎

岸田力蔵 安野久之助 安野芳兵衛

田中傳五郎 鈴木虎吉 安野長三

榎本峰吉 飯田勘太郎 野口平次郎

阿川金三郎 朝倉富蔵 小坂興吉

訓導 石渡鉄五郎 田中幸太郎

幡ヶ谷石熊刻

ありがとうございます。

北口本宮富士浅間神社 吉田口登山道起点登山門脇

■表面 登山三十三度報賽 明治三十五年六月一日建之 東京府下北澤

先達 安野梅五郎

■裏面

世話人

若林

根岸弥三郎

下北澤

鈴木金太郎 月村作太郎

安野貞四郎 鈴木鶴太郎

代田

齊田孝吉

幡ヶ谷

横川(粟?)太郎 長谷川作太郎

並木仙太郎

雑色

佐久間謙

池ノ上(北沢 1-45)

■表面 補少講義四代目先達鈴木金太郎 冨(○平)登山五十度 講社中

■裏面 大正九庚申年七月吉日

□幡ヶ谷世話人

大野長松 長谷川作太郎 田中豊次郎

荒川金太郎 横川健次郎 伊東八五郎

横川伊三郎 渡邊金佐久 秋元源太郎

小泉直次郎

□雑色世話人

佐久間謙吉 柳田辰五郎 田中重蔵

□代田世話人

齊田清吉 吉澤重太郎 少教正 廣田岩吉

篠田鈴之助 齊田金五郎 清水平次

飯田佐太郎 齊田藤三郎

□下北澤世話人

斎藤岩治郎 安野庄太郎 安野貞四朗

月村浅次郎 月村源太郎 小杉興五郎

岸田力蔵 安野久之助 安野芳兵衛

田中傳五郎 鈴木虎吉 安野長三

榎本峰吉 飯田勘太郎 野口平次郎

阿川金三郎 朝倉富蔵 小坂興吉

訓導 石渡鉄五郎 田中幸太郎

幡ヶ谷石熊刻

Re: 富士講 - 藤井

2016/04/24 (Sun) 21:17:25

環七ピーコック近くの石碑を見に行きましたが、下北澤や代田の方は見られませんでした。

さらに、明大前近くの扶桑教境内にあるたくさんの石碑も見に行きましたが、それらの中でも同様に見られませんでした。また、丸平講の石碑もありませんでした。

残念でした。

さらに、明大前近くの扶桑教境内にあるたくさんの石碑も見に行きましたが、それらの中でも同様に見られませんでした。また、丸平講の石碑もありませんでした。

残念でした。

山吉講 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/24 (Sun) 21:57:13

[今日「カメラ散歩」で…]

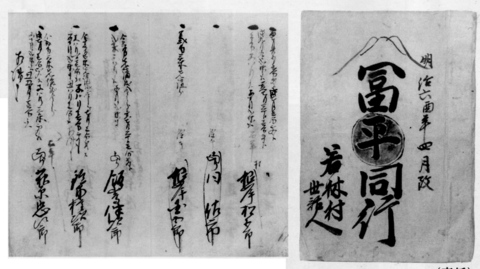

北沢5丁目方面に「出撃」したついでに、渋谷区の西原図書館で、御水横町の山吉講の枝講が載っているとされている

「渋谷区史料第二『吉田家文書』」

https://www.lib.city.shibuya.tokyo.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1297772

を見てきました。

内容は、いわば、山吉講主催の富士詣の「携行者リスト」で、講名の記載はないものの、講印が画像で掲載されているのですが、その中に丸平講の講印はありませんでした。

北沢5丁目方面に「出撃」したついでに、渋谷区の西原図書館で、御水横町の山吉講の枝講が載っているとされている

「渋谷区史料第二『吉田家文書』」

https://www.lib.city.shibuya.tokyo.jp/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1297772

を見てきました。

内容は、いわば、山吉講主催の富士詣の「携行者リスト」で、講名の記載はないものの、講印が画像で掲載されているのですが、その中に丸平講の講印はありませんでした。

吉田口登山道起点石碑 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/25 (Mon) 11:07:30

代田の「横川」さんは、「眞太郎」

雑色の「佐久間」さんは、「常吉」

ではないかと…。

それにしても、雑色の人が加わっているというのは…

http://otaku.edo-jidai.com/40.html

やはりこれも品川道つながりか?

【追記】2018/02/08

〔雑色〕

昨日、豊多摩郡渋谷町(現・渋谷区)の地図を見ていましたら、幡ヶ谷の北に中野町(現・中野区)内に「大字雑色」があるのを見つけました。

つまり、幡ヶ谷村の北に接して雑色村があったわけで、どうやら、石碑の「雑色」は、幡ヶ谷のすぐ北のそちらの可能性の方が高そうですね。

雑色の「佐久間」さんは、「常吉」

ではないかと…。

それにしても、雑色の人が加わっているというのは…

http://otaku.edo-jidai.com/40.html

やはりこれも品川道つながりか?

【追記】2018/02/08

〔雑色〕

昨日、豊多摩郡渋谷町(現・渋谷区)の地図を見ていましたら、幡ヶ谷の北に中野町(現・中野区)内に「大字雑色」があるのを見つけました。

つまり、幡ヶ谷村の北に接して雑色村があったわけで、どうやら、石碑の「雑色」は、幡ヶ谷のすぐ北のそちらの可能性の方が高そうですね。

冨(○平)登山五十度碑 - きむらたかし@三田用水

2016/04/26 (Tue) 00:43:50

Re: 富士講 - 藤井

2016/04/26 (Tue) 06:39:23

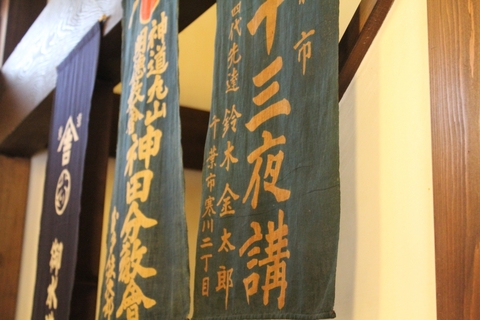

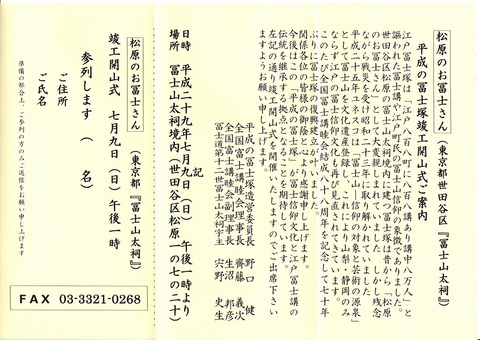

明大前近くの扶桑教境内に丸平講の石碑はありませんでしたが、石碑の写真は、先にきむらたかしさんが取り上げていた有坂蓉子さんのブログ「1393【 東京の富士塚がひとつ増えます! 】」にありました。

http://hibiscusfujizzz.blog.shinobi.jp/Entry/1394/

写真は扶桑教にかかっていた垂れ幕です。

http://hibiscusfujizzz.blog.shinobi.jp/Entry/1394/

写真は扶桑教にかかっていた垂れ幕です。

Re: 富士講 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/27 (Wed) 17:50:43

〔野口建さんが…〕

造営委員長となると、とくに親しみが持てます。

昨年1月、野口さんの講演

http://www.mokutaikyo.com/zenkoku/index_2015.htm

を聴く機会があったのですが、主催者側関係者との人脈がらみで引き受けられた講演とのことで、結構「ざっくばらん」なお話を聞くことができました。

富士山のクリーンアップにも言及されていましたが、野口さんといえば、なんといってもエベレスト。

わかったことは、エベレストについては、「登頂成功談」なんかより、「登頂失敗談」次いで「登頂断念談」の方が、はるかに「面白くて、為になる」ことでした。

生命維持ぎりぎりの場所での、情報分析と、それに基づく判断のお話、しかも、その判断の結果、今でも「生き残っている」方のお話なのですから、ある意味、登頂談以上の成功談なのですよね、これ。

造営委員長となると、とくに親しみが持てます。

昨年1月、野口さんの講演

http://www.mokutaikyo.com/zenkoku/index_2015.htm

を聴く機会があったのですが、主催者側関係者との人脈がらみで引き受けられた講演とのことで、結構「ざっくばらん」なお話を聞くことができました。

富士山のクリーンアップにも言及されていましたが、野口さんといえば、なんといってもエベレスト。

わかったことは、エベレストについては、「登頂成功談」なんかより、「登頂失敗談」次いで「登頂断念談」の方が、はるかに「面白くて、為になる」ことでした。

生命維持ぎりぎりの場所での、情報分析と、それに基づく判断のお話、しかも、その判断の結果、今でも「生き残っている」方のお話なのですから、ある意味、登頂談以上の成功談なのですよね、これ。

Re: 富士講 - 藤井

2016/04/28 (Thu) 08:15:18

きむらたかしさん、登頂より生還の判断というお話、その通りと思います。価値ありますね。

この投稿の一番始めの「お改め」は、価値判断を迷わせるものが富士山にはあったということですね。

この投稿の一番始めの「お改め」は、価値判断を迷わせるものが富士山にはあったということですね。

Re: 富士講 - 米澤邦頼

2016/04/30 (Sat) 07:07:28

北口本宮の石碑裏面の

『月村作太郎』、Tさんのお祖父さんとの事です。

『月村作太郎』、Tさんのお祖父さんとの事です。

仮称:丸平講 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/30 (Sat) 09:40:24

〔ここ〕

https://twitter.com/64sai/status/362465318548930560

を、みると、富士講に相当造詣が深そうな人でも

「わからん」

ということのようです。

ここは、Tさんにお家の古文書を発掘していただかなくては…

https://twitter.com/64sai/status/362465318548930560

を、みると、富士講に相当造詣が深そうな人でも

「わからん」

ということのようです。

ここは、Tさんにお家の古文書を発掘していただかなくては…

Re: 富士講碑@雑色 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/04/30 (Sat) 11:57:47

〔安養寺というお寺〕

http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/rekishi/rokugou_haginaka/anyouji_fujikouhi.html

の、富士講碑の100近い講印

http://pbs.twimg.com/media/BzA9VNXCcAAmfgG.jpg

中にも丸平はなさそうですね。

http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/rekishi/rokugou_haginaka/anyouji_fujikouhi.html

の、富士講碑の100近い講印

http://pbs.twimg.com/media/BzA9VNXCcAAmfgG.jpg

中にも丸平はなさそうですね。

「富士をめざした安房の人たち」 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/05/03 (Tue) 09:17:16

〔東京湾を隔てた…〕

房総半島の先端の館山フィールド・ミュージアムの表題のページ。

http://enjoy-history.boso.net/book.php?strID_Book=0012&strID_Page=000&strID_Section=01

同地の富士信仰や富士詣の歴史をまとめたページですが、大変よくできています。

目次抜粋

【1】安房から見た富士のすがた

【2】富士山の南と北 -富士への信仰の歴史-

1.富士山の登山口

村山口 (静岡県富士宮市)

大宮口 (静岡県富士宮市)

吉田口 (山梨県富士吉田市)

2.富士の教えとその広まり

御身抜{おみぬき}

江戸八百八講の大流行

【3】安房から富士山へ -記録のなかの富士参り-

1.富士山登山口に残る記録

2.安房からの富士参り道中

登山口に残された安房からの参詣者の記録

【4】大願成就の大先達たち

1.先達{せんだつ}とは何をする人か

修行

呪術

お焚き上げ

先達のすがた

記念碑を残した安房の主な先達

2.大先達・栄行真山

安房国浅間宮八百番

〔安房国浅間宮八百番〕

【5】安房のなかの富士山 -センゲンサマと富士講-

1.安房に広まった富士講

山三{やまさん}講

山水{やまみず}講

山包{やまつつみ}講

2.センゲンサマは地域の富士山

〔富士山の山開きにちなんだ主な行事〕

かつて、館山には3年間ほど仕事で通いましたが、往復の内房線の車窓から、天候次第ではありますが、直線距離で100キロ向こうの富士山がきれいにみえました。

房総半島の先端の館山フィールド・ミュージアムの表題のページ。

http://enjoy-history.boso.net/book.php?strID_Book=0012&strID_Page=000&strID_Section=01

同地の富士信仰や富士詣の歴史をまとめたページですが、大変よくできています。

目次抜粋

【1】安房から見た富士のすがた

【2】富士山の南と北 -富士への信仰の歴史-

1.富士山の登山口

村山口 (静岡県富士宮市)

大宮口 (静岡県富士宮市)

吉田口 (山梨県富士吉田市)

2.富士の教えとその広まり

御身抜{おみぬき}

江戸八百八講の大流行

【3】安房から富士山へ -記録のなかの富士参り-

1.富士山登山口に残る記録

2.安房からの富士参り道中

登山口に残された安房からの参詣者の記録

【4】大願成就の大先達たち

1.先達{せんだつ}とは何をする人か

修行

呪術

お焚き上げ

先達のすがた

記念碑を残した安房の主な先達

2.大先達・栄行真山

安房国浅間宮八百番

〔安房国浅間宮八百番〕

【5】安房のなかの富士山 -センゲンサマと富士講-

1.安房に広まった富士講

山三{やまさん}講

山水{やまみず}講

山包{やまつつみ}講

2.センゲンサマは地域の富士山

〔富士山の山開きにちなんだ主な行事〕

かつて、館山には3年間ほど仕事で通いましたが、往復の内房線の車窓から、天候次第ではありますが、直線距離で100キロ向こうの富士山がきれいにみえました。

富士講関係論文 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/05/03 (Tue) 10:07:04

〔cinii で…〕

あらあら当たってみました(ただし、内容が比較的「俗っぽい」ものを中心に)。

谷釜尋徳「近世後期における江戸庶民の旅の費用」

http://ci.nii.ac.jp/els/110008582875.pdf?id=ART0009713303&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462236128&cp=

「講組織によって旅費の多くが賄われたが、旅立ちに際しては有縁の人々から「饒別」を貰い受けるという慣習もあった。こうした講組織や饒別の存在は、庶民の旅にかかる負担を経済的な側面から軽減したという意味で、庶民を担い手とする旅の発展にとり看過できない要因であった。」

伊藤太一「江戸時代の富士山における登山道・登山者管理と登山者による費用負担」

http://ci.nii.ac.jp/els/110007226143.pdf?id=ART0009161372&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462236394&cp=

「御師は早い峙期から「檀廻り」を行っていたがその対象は富士講の講員であった。物見遊山の登山者が増えると,登山集落間での客引きも活発化した。表口では東海道から直接村山に向かう者が多かったので,大宮経由を義務づける代官による制札が16〜18世紀にわたって繰り返し出された。これに対して村山は,吉原からの道標を、立てたりちらしを配ったりした。さらに, 蒲原においては草鞋無料提供切手を渡して集客に努めていた(裾野市史編さん専門委員会,2000)。須走と須山の問でも客引きが登山者を奪い合ったが1797年にそれぞれの客引きを自粛する協定を結んだ。」

大谷正幸「富士信仰から角行系宗教へ」

http://ci.nii.ac.jp/els/110002826581.pdf?id=ART0003211471&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462236816&cp=

住谷 雄幸「江戸時代の山岳紀行 : 三山(富士山・白山・立山)紀行を中心に(第2部)」

http://ci.nii.ac.jp/els/110000990332.pdf?id=ART0001168993&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462237177&cp=

青柳周一「富士講と交通」

http://ci.nii.ac.jp/els/110009985724.pdf?id=ART0010541419&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462237322&cp=

〔既出〕

中島義一「富士塚の諸相」

http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/29520/

〔駒澤大サイト〕

あらあら当たってみました(ただし、内容が比較的「俗っぽい」ものを中心に)。

谷釜尋徳「近世後期における江戸庶民の旅の費用」

http://ci.nii.ac.jp/els/110008582875.pdf?id=ART0009713303&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462236128&cp=

「講組織によって旅費の多くが賄われたが、旅立ちに際しては有縁の人々から「饒別」を貰い受けるという慣習もあった。こうした講組織や饒別の存在は、庶民の旅にかかる負担を経済的な側面から軽減したという意味で、庶民を担い手とする旅の発展にとり看過できない要因であった。」

伊藤太一「江戸時代の富士山における登山道・登山者管理と登山者による費用負担」

http://ci.nii.ac.jp/els/110007226143.pdf?id=ART0009161372&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462236394&cp=

「御師は早い峙期から「檀廻り」を行っていたがその対象は富士講の講員であった。物見遊山の登山者が増えると,登山集落間での客引きも活発化した。表口では東海道から直接村山に向かう者が多かったので,大宮経由を義務づける代官による制札が16〜18世紀にわたって繰り返し出された。これに対して村山は,吉原からの道標を、立てたりちらしを配ったりした。さらに, 蒲原においては草鞋無料提供切手を渡して集客に努めていた(裾野市史編さん専門委員会,2000)。須走と須山の問でも客引きが登山者を奪い合ったが1797年にそれぞれの客引きを自粛する協定を結んだ。」

大谷正幸「富士信仰から角行系宗教へ」

http://ci.nii.ac.jp/els/110002826581.pdf?id=ART0003211471&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462236816&cp=

住谷 雄幸「江戸時代の山岳紀行 : 三山(富士山・白山・立山)紀行を中心に(第2部)」

http://ci.nii.ac.jp/els/110000990332.pdf?id=ART0001168993&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462237177&cp=

青柳周一「富士講と交通」

http://ci.nii.ac.jp/els/110009985724.pdf?id=ART0010541419&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1462237322&cp=

〔既出〕

中島義一「富士塚の諸相」

http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/29520/

〔駒澤大サイト〕

2016/05/05 (Thu) 20:56:44

はじめまして。大谷正幸と申します。

富士信仰の研究者ですが、「富士講に相当造詣が深そうな人」なのかは微妙です。

たまたまネットを巡回していてこちらにたどり着いたのですが、山冨講の丸平という枝講はだいぶ新しい(明治中頃から?)講のように思われます。実際、江戸時代の講紋曼荼羅や文書の類には見られません。明治十年代半ばと考えられる安養寺の碑に見られないところをみると、明治初期でもないのではないかと。

ところで、ふじさんミュージアム(富士吉田市歴史民俗博物館)に、砧村喜多見の山冨丸平講(とりあえずこう呼びます)によるマネキがあります。丸平という枝講名が何に由来するか(地名あるいは人名など)、現段階ではわかりませんが、北沢地域だけのものではなかったようです。

最後に「俗っぽい」富士講の本でしたら拙著『角行系富士信仰』(岩田書院、2011)がお勧めです。俗っぽすぎて(苦笑)評価されていないくらいでして。

富士信仰の研究者ですが、「富士講に相当造詣が深そうな人」なのかは微妙です。

たまたまネットを巡回していてこちらにたどり着いたのですが、山冨講の丸平という枝講はだいぶ新しい(明治中頃から?)講のように思われます。実際、江戸時代の講紋曼荼羅や文書の類には見られません。明治十年代半ばと考えられる安養寺の碑に見られないところをみると、明治初期でもないのではないかと。

ところで、ふじさんミュージアム(富士吉田市歴史民俗博物館)に、砧村喜多見の山冨丸平講(とりあえずこう呼びます)によるマネキがあります。丸平という枝講名が何に由来するか(地名あるいは人名など)、現段階ではわかりませんが、北沢地域だけのものではなかったようです。

最後に「俗っぽい」富士講の本でしたら拙著『角行系富士信仰』(岩田書院、2011)がお勧めです。俗っぽすぎて(苦笑)評価されていないくらいでして。

Re: 富士講 - 藤井

2016/05/06 (Fri) 07:39:06

きむらたかしさん、房総半島の金谷の鋸山にある日本寺の千五百羅漢さんの中に偶然にもヤマミズ講の石碑を見かけました。当日は残念ながら半島から富士山は見えませんでしたが、石碑を見て富士山に近いのだと実感しました。

Re: 富士講 - 藤井

2016/05/06 (Fri) 07:44:38

大谷さん、丸平講の情報をありがとうございます。富士吉田のふじさんミュージアムの資料を今度見に行きたいものです。(周囲の散策はしたのですが…

あっ、そうか!! - きむらたかし@三田用水

2016/05/06 (Fri) 08:54:46

〔オーソリティーの…〕

ご参入と、ご教示、心強いです。ありがとうございます。

なるほど確かに

「山冨講(の枝講の)〔丸〕平講」

と解釈できますね。ということは山冨講を探ってゆけば、何か出てくるかも。

喜多見は「まねき」にもあるとおり北多摩郡、一方、下北澤、上馬引澤両村は荏原郡で、物理的にみてもかなりの距離があって、このあたりのローカルな講と思いきや、意外に分布が広いのですね。

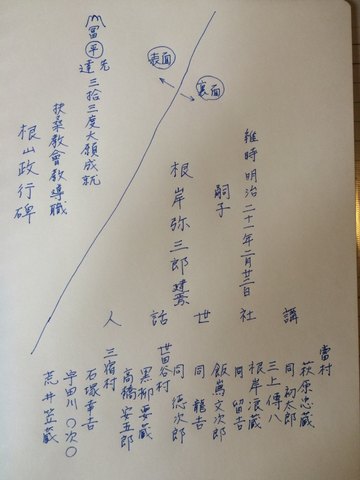

追って、旧・下北沢村の富士講碑。裏面右端下に刻まれた建立年は

「大正九庚申年七月吉日」

とあり、年一度の富士詣とすれば

1920-(50-1)=1871年≒明治4年

となり、富士吉田の「三三度=明治35年」ともほぼ整合します。

(写真は、2016/04/24撮影。濃度・コントラスト・レベルを調整)

ご参入と、ご教示、心強いです。ありがとうございます。

なるほど確かに

「山冨講(の枝講の)〔丸〕平講」

と解釈できますね。ということは山冨講を探ってゆけば、何か出てくるかも。

喜多見は「まねき」にもあるとおり北多摩郡、一方、下北澤、上馬引澤両村は荏原郡で、物理的にみてもかなりの距離があって、このあたりのローカルな講と思いきや、意外に分布が広いのですね。

追って、旧・下北沢村の富士講碑。裏面右端下に刻まれた建立年は

「大正九庚申年七月吉日」

とあり、年一度の富士詣とすれば

1920-(50-1)=1871年≒明治4年

となり、富士吉田の「三三度=明治35年」ともほぼ整合します。

(写真は、2016/04/24撮影。濃度・コントラスト・レベルを調整)

2016/05/06 (Fri) 20:38:56

こんにちは。

まず誤解をいくつか解いておきたいのですが、富士信仰では講のリーダーを「先達」とは言うのですが、「先導師」という呼び方はしません。「先導師」というと、大山信仰で明治に現地の御師が呼び換えた自称を思い浮かべてしまいますので、使わないでいただければ幸いです。

それと、北口本宮(富士吉田市の行かれた浅間神社)にある石碑は「安野梅五郎さんの登山33回記念」で、旧・下北沢村の富士講碑は「鈴木金太郎さんの登山50回記念」です。もうこの時期になりますと交通が発達していますので、一年に複数回行くのもそう難しいことではないのですね。

今ここで上がっている話を基に考えますと、(三代目)安野梅五郎―(四代目)鈴木金太郎という系譜ができます。ピーコック裏手にある碑の「根行政山」さんはその行名と他の石碑の名前から考えるに、「根岸弥三郎さんの縁者で政の字を持つ人」ではないかなーと想像できます。それがわかればこの根行さんを安野さんの前とするか、鈴木さんの後とするか、見当がつくでしょう。

根本的な問題として「丸平」の「平」とは何かということがあります。要するに地名か人名ではないかと考えているわけですが、世田谷の周りに「平」という地名があるのか、無ければその枝講を始めた人の名前の一部ではないかと考えている次第です。

まず誤解をいくつか解いておきたいのですが、富士信仰では講のリーダーを「先達」とは言うのですが、「先導師」という呼び方はしません。「先導師」というと、大山信仰で明治に現地の御師が呼び換えた自称を思い浮かべてしまいますので、使わないでいただければ幸いです。

それと、北口本宮(富士吉田市の行かれた浅間神社)にある石碑は「安野梅五郎さんの登山33回記念」で、旧・下北沢村の富士講碑は「鈴木金太郎さんの登山50回記念」です。もうこの時期になりますと交通が発達していますので、一年に複数回行くのもそう難しいことではないのですね。

今ここで上がっている話を基に考えますと、(三代目)安野梅五郎―(四代目)鈴木金太郎という系譜ができます。ピーコック裏手にある碑の「根行政山」さんはその行名と他の石碑の名前から考えるに、「根岸弥三郎さんの縁者で政の字を持つ人」ではないかなーと想像できます。それがわかればこの根行さんを安野さんの前とするか、鈴木さんの後とするか、見当がつくでしょう。

根本的な問題として「丸平」の「平」とは何かということがあります。要するに地名か人名ではないかと考えているわけですが、世田谷の周りに「平」という地名があるのか、無ければその枝講を始めた人の名前の一部ではないかと考えている次第です。

〔平〕 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/05/06 (Fri) 22:04:28

〔貴重な知見…〕

ありがとうございます。

何しろこのあたりは、北に位置する「代々木九十九谷」にはかないませんが「七沢八八幡」

http://blog.livedoor.jp/beckykusamakura/archives/40082107.html

と呼ばれた「沢だらけ」の地域でもあり、

下北澤村をはじめ、西の代田村、南の池尻(池澤)、三宿、太子堂あたりの各村には「平」の付く地名はなさそうです。

また「平」という地名は、台地や高地の上部の平らな場所に多いことからみて、もともとが多摩川の氾濫原が大半を占める喜多見方面にもなさそうに思います。

ただ、件の「馬引沢村」(上中下に分村後は「下馬引沢村」)には「平川」という小名が、新編武蔵風土記稿に記載されているのですが

(http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/763982 41コマ目)、三軒茶屋、子の神丸と違って単に地名がリストアップされているだけでしたので、国会図書館にある

「新区町名地番表」

<http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1270227 104コマ目>を見ると

旧駒澤町下馬(←下馬引澤村 →下馬1丁目)96~242番地

とのこと。

現在の、下馬1丁目の略南半分、蛇崩川の左(北)岸の地域のようで、環七と世田谷通りの交差点からはかなり離れています。

取り急ぎ

ありがとうございます。

何しろこのあたりは、北に位置する「代々木九十九谷」にはかないませんが「七沢八八幡」

http://blog.livedoor.jp/beckykusamakura/archives/40082107.html

と呼ばれた「沢だらけ」の地域でもあり、

下北澤村をはじめ、西の代田村、南の池尻(池澤)、三宿、太子堂あたりの各村には「平」の付く地名はなさそうです。

また「平」という地名は、台地や高地の上部の平らな場所に多いことからみて、もともとが多摩川の氾濫原が大半を占める喜多見方面にもなさそうに思います。

ただ、件の「馬引沢村」(上中下に分村後は「下馬引沢村」)には「平川」という小名が、新編武蔵風土記稿に記載されているのですが

(http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/763982 41コマ目)、三軒茶屋、子の神丸と違って単に地名がリストアップされているだけでしたので、国会図書館にある

「新区町名地番表」

<http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1270227 104コマ目>を見ると

旧駒澤町下馬(←下馬引澤村 →下馬1丁目)96~242番地

とのこと。

現在の、下馬1丁目の略南半分、蛇崩川の左(北)岸の地域のようで、環七と世田谷通りの交差点からはかなり離れています。

取り急ぎ

〔平〕追伸 - きむらたかし@三田用水

2016/05/06 (Fri) 22:43:12

〔ふと思い出して…〕

世田谷区教育委員会「世田谷旧村古地名集」同/1983・刊

を引っ張り出して、旧・喜多見村の古地名のリスト(同pp.54~65)をチェックしましたが、「平」「ヒラ」「タイラ」を含む地名はみつかりませんでした。

世田谷区教育委員会「世田谷旧村古地名集」同/1983・刊

を引っ張り出して、旧・喜多見村の古地名のリスト(同pp.54~65)をチェックしましたが、「平」「ヒラ」「タイラ」を含む地名はみつかりませんでした。

十三夜講 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/05/07 (Sat) 02:13:25

〔本拠中の本拠…〕

浅間神社のWebページ

http://www.sengenjinja.jp/fujikou/index.html

の「現在も活動している富士講」というリスト中に「山真 十三夜神明講」というのが確かにありますし、千葉市中央区寒川

の海津見(わたつみ)神社には、山真講の講印の富士講碑もあるようです

http://blogs.yahoo.co.jp/nobuhiro_suzu/39364757.html

ただし、碑文の「四代目先達」は「布施又四郎(の命)」、十五代先達でも、かなり年代モノのこの碑ですでに「命〔ミコト〕」になってしまっていますので、この系譜の講だとすると鈴木金太郎さんは二十四代なのでしょうか?

もっとも、

http://www.fujiyoshida.net/spot/141

の写真左端の「まねき」の「山吉 丸す御水講」も現役みたいですので、これらの講は、どれも現役で、したがって、鈴木金太郎さんも現役の先達じゃないかと…

浅間神社のWebページ

http://www.sengenjinja.jp/fujikou/index.html

の「現在も活動している富士講」というリスト中に「山真 十三夜神明講」というのが確かにありますし、千葉市中央区寒川

の海津見(わたつみ)神社には、山真講の講印の富士講碑もあるようです

http://blogs.yahoo.co.jp/nobuhiro_suzu/39364757.html

ただし、碑文の「四代目先達」は「布施又四郎(の命)」、十五代先達でも、かなり年代モノのこの碑ですでに「命〔ミコト〕」になってしまっていますので、この系譜の講だとすると鈴木金太郎さんは二十四代なのでしょうか?

もっとも、

http://www.fujiyoshida.net/spot/141

の写真左端の「まねき」の「山吉 丸す御水講」も現役みたいですので、これらの講は、どれも現役で、したがって、鈴木金太郎さんも現役の先達じゃないかと…

2016/05/07 (Sat) 06:53:17

こんにちは。

その鈴木金太郎さんは別人でしょう。石碑の方は下北沢、マネキの方は千葉市の人ですから。ありふれた名前だけに、そこにとらわれるのはよくないと思います。

それとそのマネキ、相当古びているように見えます。茶色い字は白抜きだったはずです。中の茶屋は昭和63年に開けなくなって、再び開けるようになったのはつい最近です。いいところ昭和、おそらく戦前のものではないかな。

それと、丸平の「平」は人名なのではないかという気がしてきました。ただし、証拠はまだ無いという段階です。

その鈴木金太郎さんは別人でしょう。石碑の方は下北沢、マネキの方は千葉市の人ですから。ありふれた名前だけに、そこにとらわれるのはよくないと思います。

それとそのマネキ、相当古びているように見えます。茶色い字は白抜きだったはずです。中の茶屋は昭和63年に開けなくなって、再び開けるようになったのはつい最近です。いいところ昭和、おそらく戦前のものではないかな。

それと、丸平の「平」は人名なのではないかという気がしてきました。ただし、証拠はまだ無いという段階です。

諸々情報追加 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/05/07 (Sat) 09:59:44

〔千葉市寒川町が…〕

1~3丁目に分かれるのは、昭和50年前後のようです。

ついでというのも変ですが

喜多見村が周辺他村と合併して砧村になったのは明治22年

東京府砧村となったのは明治26年

東京市世田谷区への編入は昭和11年

の由。

ところで、富士講碑の「○○度」というのは、いわば「個人タイトル」で「講」のタイトルではなかったのですね。

中には「八十八度」さらには「百八度」なんてものすごいのもあり、

http://movie.geocities.jp/toyoura_denske/custom3.html

年1回の参詣では追いつきませんね、たしかに。

1~3丁目に分かれるのは、昭和50年前後のようです。

ついでというのも変ですが

喜多見村が周辺他村と合併して砧村になったのは明治22年

東京府砧村となったのは明治26年

東京市世田谷区への編入は昭和11年

の由。

ところで、富士講碑の「○○度」というのは、いわば「個人タイトル」で「講」のタイトルではなかったのですね。

中には「八十八度」さらには「百八度」なんてものすごいのもあり、

http://movie.geocities.jp/toyoura_denske/custom3.html

年1回の参詣では追いつきませんね、たしかに。

旧・下北澤村の富士講史料 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/05/07 (Sat) 12:50:13

〔これまで…〕

すっとばしてしまっていた民俗史料を。

・旧下北沢村の富士講碑/富士参詣について

佐藤敏夫「下北沢通史」同/昭和61年・刊

p.133 安野敬一氏(大正4年生まれ)昭和60年7月・談

「(8)石塔・古寺など

当家のすぐ近くにある庚申塔。富士講碑などは私ら地元の者で管理している。建っている位置は大体ののままで*、唯、富士講碑は南側にマンションが建ったとき少し北に移動した。」

*〔引用者註〕ただし、庚申塔というか延命地蔵は当初の位置から少し南に移動している。http://homepage3.nifty.com/baumdorf/KimuTaka/HalfMile/Hokora.htm

p.127 阿川昌朝氏(明治42年生まれ)昭和60年5月・談

「(6)信仰・講

:

富士講は先達になって行ったことがある。七月に笠をかぶり、杖を持ち、呪文の字を書いた白装束で出かけた。同行二〇人位だっただろうか。コースは大山・御殿場への道であった。父の代には三百人位で行ったこともあるらしい。女も加わった。」

・下山谷の鈴木家

世田谷区民俗調査団「下北沢 世田谷区民俗調査第8次報告」同区教育委員会/昭和63年・刊

p.4 「明治期下北沢略図」(月村福一氏作成図をインキングしたものの由)

富士講碑のある下山谷付近を抜粋して引用するが(右が略北)、安野(やすの)家に囲まれた位置に鈴木家がある。

すっとばしてしまっていた民俗史料を。

・旧下北沢村の富士講碑/富士参詣について

佐藤敏夫「下北沢通史」同/昭和61年・刊

p.133 安野敬一氏(大正4年生まれ)昭和60年7月・談

「(8)石塔・古寺など

当家のすぐ近くにある庚申塔。富士講碑などは私ら地元の者で管理している。建っている位置は大体ののままで*、唯、富士講碑は南側にマンションが建ったとき少し北に移動した。」

*〔引用者註〕ただし、庚申塔というか延命地蔵は当初の位置から少し南に移動している。http://homepage3.nifty.com/baumdorf/KimuTaka/HalfMile/Hokora.htm

p.127 阿川昌朝氏(明治42年生まれ)昭和60年5月・談

「(6)信仰・講

:

富士講は先達になって行ったことがある。七月に笠をかぶり、杖を持ち、呪文の字を書いた白装束で出かけた。同行二〇人位だっただろうか。コースは大山・御殿場への道であった。父の代には三百人位で行ったこともあるらしい。女も加わった。」

・下山谷の鈴木家

世田谷区民俗調査団「下北沢 世田谷区民俗調査第8次報告」同区教育委員会/昭和63年・刊

p.4 「明治期下北沢略図」(月村福一氏作成図をインキングしたものの由)

富士講碑のある下山谷付近を抜粋して引用するが(右が略北)、安野(やすの)家に囲まれた位置に鈴木家がある。

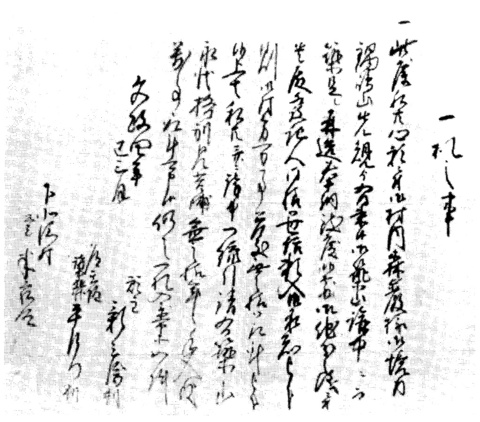

世田谷区内富士講分布 - きむらたかし@三田用水

2016/05/07 (Sat) 16:15:10

〔考えているだけでは…〕

仕方ないので、代田の図書館で

世田谷区立郷土資料館「『特別展 社寺参詣と代参講』図録」平成4年10・11月

を借りてきました。

そのp.34によると

世田谷では

・奥沢村・三軒茶屋*・太子堂村・等々力村・野良田村・上野毛村・尾山村・世田谷元宿・世田谷上宿・深沢村・新町村・用賀村の講中が渋谷宮益坂・山吉講の枝講

・下北沢村・世田谷村・若林村・代田村の講中が山冨講の枝講

・松原村・羽根木・代田大原の講中が一山講の枝講**

〔引用者註〕

*三軒茶屋の大山道から南は上馬引沢村のようです

**こちらは甲州道中南の東西につながった範囲なので、地域的なつながりとして納得がゆきます

にそれぞれ属していた由。

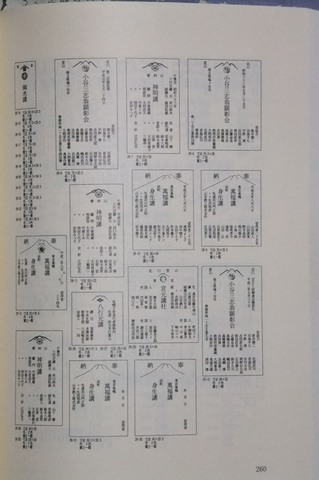

画像は、同ページに掲載されている若林村の「富士講掛金帳」の表紙と本文。見事に丸平です。

仕方ないので、代田の図書館で

世田谷区立郷土資料館「『特別展 社寺参詣と代参講』図録」平成4年10・11月

を借りてきました。

そのp.34によると

世田谷では

・奥沢村・三軒茶屋*・太子堂村・等々力村・野良田村・上野毛村・尾山村・世田谷元宿・世田谷上宿・深沢村・新町村・用賀村の講中が渋谷宮益坂・山吉講の枝講

・下北沢村・世田谷村・若林村・代田村の講中が山冨講の枝講

・松原村・羽根木・代田大原の講中が一山講の枝講**

〔引用者註〕

*三軒茶屋の大山道から南は上馬引沢村のようです

**こちらは甲州道中南の東西につながった範囲なので、地域的なつながりとして納得がゆきます

にそれぞれ属していた由。

画像は、同ページに掲載されている若林村の「富士講掛金帳」の表紙と本文。見事に丸平です。

富士参詣スケジュール - きむらたかし@三田用水

2016/05/08 (Sun) 11:39:14

〔前掲の…〕

世田谷区立郷土資料館「『特別展 社寺参詣と代参講』図録」平成4年10・11月

pp.35~37を要約すると

明治初めの世田谷・若林村の記録によれば冨士参詣には通常8日程度を要し、

1日目

-上町の万屋(「同行堅メ」と呼ばれる共同飲食をして結団)

-滝坂道-甲州街道

-国領 ・府中 ・立川(各休息)

-日野(多摩川を渡り、休息)

-八王子(泊)

2日目

-駒木野の関所-高尾山(参詣)

-尾根伝いに小仏峠-甲州街道

-上野原-鶴川-野田尻-犬目

-鳥沢(泊)

3日目

-大月-谷村

-冨士吉田(御師 ・佐藤出羽守の宿坊泊)

4日目

-「御胎内巡り」

-馬返-三合目(休息)

-八合目石室(泊)

5日目

六合目「御中道」巡り

山頂「御鉢」巡り

-八合目石室(泊)

6日目

-須走

-御師の坊(昼食)

-小林村(きやり地蔵参詣)

-竹下-矢倉沢-関本

-町屋(泊)

7日

-曲松

-大山(参詣)

-厚木(泊)

8日目

-長津田-荏田

-二子の渡し(多摩川を渡る)

-世田谷上宿(万年屋と蕎麦屋で旅装を解く-ハバキヌギ-)

-帰宅

路銀1人あたり 2両+銭460文

他に共通経費として、馬方2名の給金4両、まき銭300文、接摩代200文

とのこと。

世田谷区立郷土資料館「『特別展 社寺参詣と代参講』図録」平成4年10・11月

pp.35~37を要約すると

明治初めの世田谷・若林村の記録によれば冨士参詣には通常8日程度を要し、

1日目

-上町の万屋(「同行堅メ」と呼ばれる共同飲食をして結団)

-滝坂道-甲州街道

-国領 ・府中 ・立川(各休息)

-日野(多摩川を渡り、休息)

-八王子(泊)

2日目

-駒木野の関所-高尾山(参詣)

-尾根伝いに小仏峠-甲州街道

-上野原-鶴川-野田尻-犬目

-鳥沢(泊)

3日目

-大月-谷村

-冨士吉田(御師 ・佐藤出羽守の宿坊泊)

4日目

-「御胎内巡り」

-馬返-三合目(休息)

-八合目石室(泊)

5日目

六合目「御中道」巡り

山頂「御鉢」巡り

-八合目石室(泊)

6日目

-須走

-御師の坊(昼食)

-小林村(きやり地蔵参詣)

-竹下-矢倉沢-関本

-町屋(泊)

7日

-曲松

-大山(参詣)

-厚木(泊)

8日目

-長津田-荏田

-二子の渡し(多摩川を渡る)

-世田谷上宿(万年屋と蕎麦屋で旅装を解く-ハバキヌギ-)

-帰宅

路銀1人あたり 2両+銭460文

他に共通経費として、馬方2名の給金4両、まき銭300文、接摩代200文

とのこと。

Re: 富士講 - 藤井

2016/05/08 (Sun) 11:42:15

環七ピーコック近くの石碑を再確認しに、米澤さんと共に、行ってみました。

壁と石碑の隙間にスマホを入れてカメラであれこれ確認しか結果、この石碑は根岸弥三郎さんが明治21年に建てたものです。根岸さんはこの辺りに多い地主さんのお名前です。ご近所の方に偶然お話を聞けたのですが、この石碑がある場所も根岸さんの土地で、環七が通る時にこの場所に移されたそうです。

根岸弥三郎さんは北口浅間神社の石碑の裏面にあるお名前と同じです。

これで3つの石碑が次のようにつながりましたね。

北口浅間神社⇄環七ピーコック近く…根岸弥三郎さん

北口浅間神社⇄池ノ上…鈴木金太郎さん

池ノ上⇄環七ピーコック近く…丸平

2016/05/08 (Sun) 12:15:48

こんにちは。

『社寺参詣と代参講』を見ました。この丸平講の帳面は明治六年となっていますので、その頃には講があったということで、私の認識を改めなければならないようです。ありがとうございます。石造物やマネキといった文字資料ではないものからの憶測も時には危険という教訓になりました。

この帳面の所有者は巻末のリストから「根岸武守氏寄託」ということで、この根岸さんというのがくだんの根岸姓の方々の末裔なのでしょう。

ところで、この図録にある(上で挙げてくださっている)スケジュールと金額については、ほんとかなというところがいくつかあります。「同行堅メ」と「ハバキヌギ」については、この文を書いている人が民俗語彙を使って解説しているものであって、史料の方にはそうは書いてないのではないかなと。要するに単に集合・解散の場所をここにしているだけじゃないのかなということですね。

それと、路銀についてですが、この金額はちょっとかかりすぎなのではないかという気がします。さらに馬方代やまき銭は今でいうところの経費ですし、さらに按摩は登山に関係ない私費と考えられます。何が言いたいかというと先達の費用とヒラ講員の費用は同じに考えられないはずで、ここにあがっている数字はお金がかかる先達の場合だけでしかないのではないかなということです。

なお、太平山の二百度記念の碑についてですが、行った当時の写真が確認できなかったので削除しました。

『社寺参詣と代参講』を見ました。この丸平講の帳面は明治六年となっていますので、その頃には講があったということで、私の認識を改めなければならないようです。ありがとうございます。石造物やマネキといった文字資料ではないものからの憶測も時には危険という教訓になりました。

この帳面の所有者は巻末のリストから「根岸武守氏寄託」ということで、この根岸さんというのがくだんの根岸姓の方々の末裔なのでしょう。

ところで、この図録にある(上で挙げてくださっている)スケジュールと金額については、ほんとかなというところがいくつかあります。「同行堅メ」と「ハバキヌギ」については、この文を書いている人が民俗語彙を使って解説しているものであって、史料の方にはそうは書いてないのではないかなと。要するに単に集合・解散の場所をここにしているだけじゃないのかなということですね。

それと、路銀についてですが、この金額はちょっとかかりすぎなのではないかという気がします。さらに馬方代やまき銭は今でいうところの経費ですし、さらに按摩は登山に関係ない私費と考えられます。何が言いたいかというと先達の費用とヒラ講員の費用は同じに考えられないはずで、ここにあがっている数字はお金がかかる先達の場合だけでしかないのではないかなということです。

なお、太平山の二百度記念の碑についてですが、行った当時の写真が確認できなかったので削除しました。

Re: 富士講 - きむらたかし@三田用水

2016/05/08 (Sun) 19:13:28

〔仮称:(上)馬引澤村〔訂正:元若林村〕富士講碑探査…〕

お疲れさまでした。

ところで、

「萩原 忠蔵

同 初太郎」

の部分ですけど、この「同」の部分。

碑文自体に「同」と刻んであったのでしょうか

あるいは「萩原」とあるのを「同」と省略標記されているのでしょうか?

リストの同様の部分も含め、どちらかによって、標記上は同姓にしても、お二人あるいはお三人の関係(家系)の評価が違ってくる可能性がありますので。

それはさておき、今度は三宿村ですか…やれやれ

お疲れさまでした。

ところで、

「萩原 忠蔵

同 初太郎」

の部分ですけど、この「同」の部分。

碑文自体に「同」と刻んであったのでしょうか

あるいは「萩原」とあるのを「同」と省略標記されているのでしょうか?

リストの同様の部分も含め、どちらかによって、標記上は同姓にしても、お二人あるいはお三人の関係(家系)の評価が違ってくる可能性がありますので。

それはさておき、今度は三宿村ですか…やれやれ

2016/05/08 (Sun) 21:21:58

こんにちは。

調査お疲れ様です。

根山さんが「根岸弥三郎さんの縁者」だという点はあたっていたようです。「政」字を持っている人なんではないかなという点も当たってるといいのですが。

それで、くだんの碑が明治21年ということで(二代目)根山政行(根岸某)―(三代目)安野梅五郎―(四代目)鈴木金太郎という系譜ができそうです。もしかすると根山さんが初代で、根山―安野か安野-鈴木間に一人いる可能性もありますが、今のところ、このスレの情報から

1、根山-安野-鈴木の順に先達が推移している。

2、4代目が鈴木金太郎

の二点は確定しています。

で、次に、『社寺参詣と代参講』にある根岸家寄託の文書『冨士講掛金帳』(明治6年)と『冨士同行日〆帳』(明治5年と6年の二冊)の筆者が根山さんなのか否かが問題になります。もし、根山さん本人ではなく、根山さんの縁者(可能性が高いのは父親)が筆者だったとすれば、初代がその人で根山さんは二代目ということになります。

調査お疲れ様です。

根山さんが「根岸弥三郎さんの縁者」だという点はあたっていたようです。「政」字を持っている人なんではないかなという点も当たってるといいのですが。

それで、くだんの碑が明治21年ということで(二代目)根山政行(根岸某)―(三代目)安野梅五郎―(四代目)鈴木金太郎という系譜ができそうです。もしかすると根山さんが初代で、根山―安野か安野-鈴木間に一人いる可能性もありますが、今のところ、このスレの情報から

1、根山-安野-鈴木の順に先達が推移している。

2、4代目が鈴木金太郎

の二点は確定しています。

で、次に、『社寺参詣と代参講』にある根岸家寄託の文書『冨士講掛金帳』(明治6年)と『冨士同行日〆帳』(明治5年と6年の二冊)の筆者が根山さんなのか否かが問題になります。もし、根山さん本人ではなく、根山さんの縁者(可能性が高いのは父親)が筆者だったとすれば、初代がその人で根山さんは二代目ということになります。

Re: 富士講 - 藤井

2016/05/08 (Sun) 22:06:37

ピーコック裏富士講碑の所在地 - きむらたかし@三田用水

2016/05/09 (Mon) 02:02:07

〔現・世田谷通り…〕

大山道旧道の南にあるので、上馬引澤村だとばかり思い込んでいたのですが、碑の建立者が「根岸」弥三郎で、件の若林村の2通の富士講文書が「根岸」家蔵ということなので、改めて調べてみました。

世田谷区郷土資料館の「世田谷の土地」展で展示されていた明治4年の「分間一分十間組合村縮図 武蔵国荏原郡第五区」図によると、旧堀之内道(略・現・環状7号線)のあたりでは、若林村の村域が大山道旧道(略・現・世田谷通り)の南に少しはみ出しています(上図赤矢印)。

「世田谷の地名(上)」p.144の第89図をみると、この地域が旧・駒澤村に編入されたのは、同村成立時の明治22年らしいのに対し、富士講碑が建立されたのは、明治21年ですので、その時の若林村の村域にあった可能性が高いようです。

したがって、碑文の

「當村」というのは「若林村」

「世田谷村」というのは、明治22年に下北沢村・代田村・三宿村などを含めて併合した(仮称)大・世田谷村でなく、旧来の(仮称)小・世田谷村

だということになります。

Ps:現・環7周辺で、若林村が現・世田谷通り南にはみ出していたとすると…

常盤塚

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2015/10/setagaya-b2e8.html

の所在地についても、再検証が必要かもしれません。

大山道旧道の南にあるので、上馬引澤村だとばかり思い込んでいたのですが、碑の建立者が「根岸」弥三郎で、件の若林村の2通の富士講文書が「根岸」家蔵ということなので、改めて調べてみました。

世田谷区郷土資料館の「世田谷の土地」展で展示されていた明治4年の「分間一分十間組合村縮図 武蔵国荏原郡第五区」図によると、旧堀之内道(略・現・環状7号線)のあたりでは、若林村の村域が大山道旧道(略・現・世田谷通り)の南に少しはみ出しています(上図赤矢印)。

「世田谷の地名(上)」p.144の第89図をみると、この地域が旧・駒澤村に編入されたのは、同村成立時の明治22年らしいのに対し、富士講碑が建立されたのは、明治21年ですので、その時の若林村の村域にあった可能性が高いようです。

したがって、碑文の

「當村」というのは「若林村」

「世田谷村」というのは、明治22年に下北沢村・代田村・三宿村などを含めて併合した(仮称)大・世田谷村でなく、旧来の(仮称)小・世田谷村

だということになります。

Ps:現・環7周辺で、若林村が現・世田谷通り南にはみ出していたとすると…

常盤塚

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2015/10/setagaya-b2e8.html

の所在地についても、再検証が必要かもしれません。

「同」の意味 - きむらたかし@三田用水

2016/05/10 (Tue) 17:40:13

〔「同」という表記は…〕

その二人なり三人が、同族として自他ともに認めているからでしょう。

旧・下北澤村では「イッケ」と呼ばれる「くくり」で、卑近な例を挙げれば

「きむら けん

同 たかし」

という表記は、普通しませんが、

逆に「きむら たかし」とその妻「きんちゃん」こと「きむら けいこ」を併記する場合は

「きむら たかし

同 けいこ」

とする表記にしないと「きむら たかし」と「きむら けいこ」が、全くの他人にみえてしまうので、こちらの表記の方が、むしろ原則ともいえますよね。

その二人なり三人が、同族として自他ともに認めているからでしょう。

旧・下北澤村では「イッケ」と呼ばれる「くくり」で、卑近な例を挙げれば

「きむら けん

同 たかし」

という表記は、普通しませんが、

逆に「きむら たかし」とその妻「きんちゃん」こと「きむら けいこ」を併記する場合は

「きむら たかし

同 けいこ」

とする表記にしないと「きむら たかし」と「きむら けいこ」が、全くの他人にみえてしまうので、こちらの表記の方が、むしろ原則ともいえますよね。

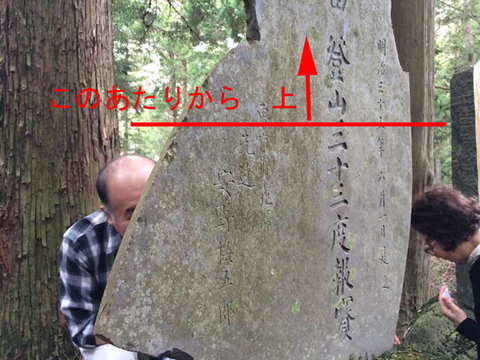

あららっ! - きむらたかし@三田用水

2016/05/18 (Wed) 17:43:49

〔お間抜けにも…〕

今頃になって気が付いたのですが、このスレッドの

Re: 富士講 - 藤井 @2016/04/18 (Mon) 08:49:02

掲載の写真。

石碑中央の「登山三十三度…」の上に、「田」の字の下半分らしきものが写り込んでいます。

できれば、このあたりから石碑の「てっぺん」までの写真、希望です。

今頃になって気が付いたのですが、このスレッドの

Re: 富士講 - 藤井 @2016/04/18 (Mon) 08:49:02

掲載の写真。

石碑中央の「登山三十三度…」の上に、「田」の字の下半分らしきものが写り込んでいます。

できれば、このあたりから石碑の「てっぺん」までの写真、希望です。

おおっ。 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/05/19 (Thu) 21:21:36

〔やはり…〕

三つ山+冨 の山冨講の講印でしたね。

この講が築いた富士塚が、横浜市青葉区、Dr.別宮がお得意の、大山街道近くにあったようですね。

http://www.ondamemo.net/archives/000037.html

三つ山+冨 の山冨講の講印でしたね。

この講が築いた富士塚が、横浜市青葉区、Dr.別宮がお得意の、大山街道近くにあったようですね。

http://www.ondamemo.net/archives/000037.html

Re: 富士講 - 藤井

2016/10/09 (Sun) 23:21:27

米澤さんとふじさんミュージアムに行ってきました。

充実の富士講空間でした。

充実の富士講空間でした。

Re: 富士講 - 藤井

2016/10/10 (Mon) 08:08:36

今回はふじさんミュージアムでヤマトミ丸平講のことを見つけるのが目的でした。展示物は見切れない・読みきれないほどあってワクワクしましたが、どうもこの中には見当たらないようです。しかし資料室の書籍で見つけました。ヤマトミ丸平講!

富士吉田市資料叢書13「マネキ」のp93にヤマトミ丸平講で鈴木金太郎さんの名前が四代目先達として書かれているマネキを発見。富士山7合目の山小屋にあるようです。このマネキには他にも、北口浅間神社の石碑裏面に世話人として名前の出ている根岸弥三郎さん、長谷川作太郎さんが見られました。さらに池ノ上(東北沢)の石碑裏面に名前の出ている大野長松さん、安野芳兵衛さんの名前もありました。

北口浅間神社の石碑は明治35年、池ノ上(東北沢)の石碑は大正9年で、今回見つけたマネキは明治44年なので、二つの石碑の間を鈴木金太郎さんがしっかりと繋いでくれていました。

とても面白かったです。

富士吉田市資料叢書13「マネキ」のp93にヤマトミ丸平講で鈴木金太郎さんの名前が四代目先達として書かれているマネキを発見。富士山7合目の山小屋にあるようです。このマネキには他にも、北口浅間神社の石碑裏面に世話人として名前の出ている根岸弥三郎さん、長谷川作太郎さんが見られました。さらに池ノ上(東北沢)の石碑裏面に名前の出ている大野長松さん、安野芳兵衛さんの名前もありました。

北口浅間神社の石碑は明治35年、池ノ上(東北沢)の石碑は大正9年で、今回見つけたマネキは明治44年なので、二つの石碑の間を鈴木金太郎さんがしっかりと繋いでくれていました。

とても面白かったです。

遠路の調査… - きむらたかし@三田用水

Site

2016/10/10 (Mon) 15:04:36

〔お疲れさまでした〕

今度機会があれば

烏帽子岩講 千駄ヶ谷富士 ?

丸旦講 目黒元(西)富士 本所

山正廣講 目黒新(東)富士 麻布

山吉講 森厳寺富士 三軒茶屋?元講は本所

あたりの、まねきの所在はひとまずおいて、発祥その他の消息を示すデータがないかの、ご調査を希望。

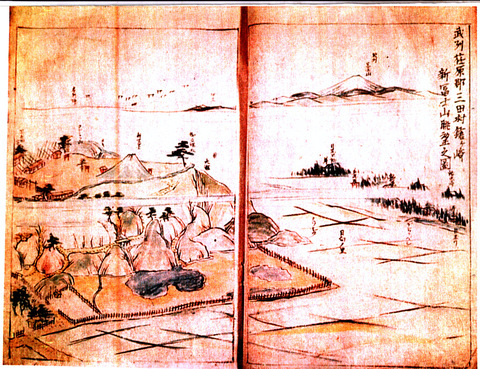

図版は、近藤冨藏〔重蔵の息子で、地境をめぐるトラブルで、図中左端の隣家の一族ら5人を斬って、八丈に遠島になった由〕の、「八丈実記」中「鎗丘実録」から

今度機会があれば

烏帽子岩講 千駄ヶ谷富士 ?

丸旦講 目黒元(西)富士 本所

山正廣講 目黒新(東)富士 麻布

山吉講 森厳寺富士 三軒茶屋?元講は本所

あたりの、まねきの所在はひとまずおいて、発祥その他の消息を示すデータがないかの、ご調査を希望。

図版は、近藤冨藏〔重蔵の息子で、地境をめぐるトラブルで、図中左端の隣家の一族ら5人を斬って、八丈に遠島になった由〕の、「八丈実記」中「鎗丘実録」から

「富士信仰について書かれた随筆リスト」 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/10/23 (Sun) 00:40:27

〔富士信仰について書かれた随筆リスト〕

http://fjska.sakura.ne.jp/kijilist/index.php?title=%E9%9A%8F%E7%AD%86%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88

全く無関係な江戸時代の史料を探しているとき、偶然出てきました。

「近世以降富士信仰について言及している随筆や名所案内、年中行事の類を列挙したものである(一部例外あり)。ただし、翻刻の無い随筆・『滑稽富士詣』のようなフィクション・紀行類・記述が一定地域にわたって網羅的になっている『新編武蔵風土記稿』のような地誌類は原則として除いた。」

由

http://fjska.sakura.ne.jp/kijilist/index.php?title=%E9%9A%8F%E7%AD%86%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88

全く無関係な江戸時代の史料を探しているとき、偶然出てきました。

「近世以降富士信仰について言及している随筆や名所案内、年中行事の類を列挙したものである(一部例外あり)。ただし、翻刻の無い随筆・『滑稽富士詣』のようなフィクション・紀行類・記述が一定地域にわたって網羅的になっている『新編武蔵風土記稿』のような地誌類は原則として除いた。」

由

Re: 富士講 - コミ

2016/11/14 (Mon) 23:58:57

門外漢が他所から口出しして恐縮ですが、こんな本が有るのご存知かなと思いまして。もしかしたらご研究の一助になるかもと。吉田口の御師の家から始まり、山頂奥の院までの、富士講奉納物が殆ど約99%奉納者の名前まで調べた文献です。紙マネキかた布マネキ、板まねき、額、石塔すべてと言ってイイほど網羅されています。「マネキ資料図版」としてだけでも約250ページ。全420ページ。

富士講資料 - きむらたかし@三田用水

2016/11/15 (Tue) 14:16:44

コミ様

ご紹介ありがとうございます。

どんな情念によるのかはわかりませんが、世の中には、ものすごい史料を編む方がおられるのですね。

やはり、ピーコック裏の碑は、かの地が若林村内にあったときに建立されたことにまちがいなさすです。

お差し支えなければ、書誌情報をご教示いただければ、ここのメンバーのみならず、すべての「後進者」にとって、より有益な情報となると思います。

ご紹介ありがとうございます。

どんな情念によるのかはわかりませんが、世の中には、ものすごい史料を編む方がおられるのですね。

やはり、ピーコック裏の碑は、かの地が若林村内にあったときに建立されたことにまちがいなさすです。

お差し支えなければ、書誌情報をご教示いただければ、ここのメンバーのみならず、すべての「後進者」にとって、より有益な情報となると思います。

Re: 富士講 - コミ

2016/11/15 (Tue) 14:47:55

西海賢二先生 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/11/15 (Tue) 15:00:54

ありがとうございます。

これ

http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA32578423

ですね。

本務校のほかは、身延山大学図書館に所蔵ですか.

読めるようになるまでのハードルが高そうです。

これ

http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA32578423

ですね。

本務校のほかは、身延山大学図書館に所蔵ですか.

読めるようになるまでのハードルが高そうです。

Re: 富士講 - コミ

2016/11/15 (Tue) 15:22:02

2160円で「日本の古本屋」サイトで売っていますけど。

Re: 富士講 - きむらたかし@三田用水

2016/11/15 (Tue) 17:45:20

【日本の古本屋〛

ご指摘のとおりありますね。

1か月前なら、一も二もなくゲットしたのですが、ここのところ、追いかけている他のいくつかのテーマのため、ネットオークションで、いろいろ出てきた史料を落札しまくってしまったので「財源枯渇」。

「…保存の会」のどなたか、FさんとかYさんとか、入手していただけませんか?

PS:先ほどは、某古地図を2000+で入札中だったのですが、落札してしまいましたので、まずます枯渇

ご指摘のとおりありますね。

1か月前なら、一も二もなくゲットしたのですが、ここのところ、追いかけている他のいくつかのテーマのため、ネットオークションで、いろいろ出てきた史料を落札しまくってしまったので「財源枯渇」。

「…保存の会」のどなたか、FさんとかYさんとか、入手していただけませんか?

PS:先ほどは、某古地図を2000+で入札中だったのですが、落札してしまいましたので、まずます枯渇

Re: 富士講 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/11/15 (Tue) 21:18:48

〔「大正九庚申年七月」の碑文〕

・藤井さんの

2016/04/24 (Sun) 20:56:47

池ノ上の富士講碑の碑文データは

大正九庚申年七月吉日 付け

・コミさんの

2016/11/14 (Mon) 23:58:57

おそらく4合目のどこかの碑文データも

大正九庚申年七月 付け

ですので、まったく同時期。

ただ、碑文にある、多分登山五拾度を達成した、鈴木金太郎さんは

前者では

補・少・講義

後者では

講義

ですので、字面から素直に評価する限り、「補」も「少」も付いていない後者の肩書の方が、少なくとも2ランク上というのが同時期なのに不思議です。

・藤井さんの

2016/04/24 (Sun) 20:56:47

池ノ上の富士講碑の碑文データは

大正九庚申年七月吉日 付け

・コミさんの

2016/11/14 (Mon) 23:58:57

おそらく4合目のどこかの碑文データも

大正九庚申年七月 付け

ですので、まったく同時期。

ただ、碑文にある、多分登山五拾度を達成した、鈴木金太郎さんは

前者では

補・少・講義

後者では

講義

ですので、字面から素直に評価する限り、「補」も「少」も付いていない後者の肩書の方が、少なくとも2ランク上というのが同時期なのに不思議です。

2017/01/21 (Sat) 14:34:40

ご無沙汰しております。

久しぶりに覗いたらお話も進んでいたようで何よりです。

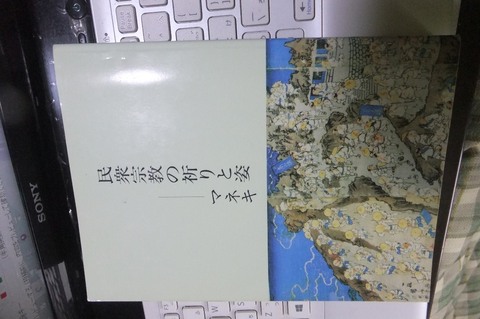

マネキについて二つ本が出ていたので、それについて。

実は両書の中身、特にマネキについて調査した部分は全く同じなのです。なぜなら調べたのも書いたのも同じ西海氏だから。

マネキの調査は富士吉田市が市史を編纂するための資料として行われたものです。報告書つまり『マネキ』を刊行するために西海氏は膨大な量の解説も書いていたのですが、(おそらく予算の都合か、西海氏のお世辞にも上手とはいえない文章が原因で)その掲載を拒否された。そこで憤った西海氏が解説を調査結果と共に自費出版したのが『民衆宗教の祈りの姿』です。

『民衆宗教の祈りの姿』をご本人からいただいた時に口頭で聞いた話ですが、まあ、あの解説の文章なら『マネキ』で十分だと思っています(今も売ってるしカラー図版きれいだし)。

『マネキ』にカラー図版があり『民衆宗教の祈りの姿』にないのは写真の著作権がおそらく市にあるのではないかな。

ところで、私の「富士信仰について書かれた随筆リスト」がお役に立っているようで何よりです。

久しぶりに覗いたらお話も進んでいたようで何よりです。

マネキについて二つ本が出ていたので、それについて。

実は両書の中身、特にマネキについて調査した部分は全く同じなのです。なぜなら調べたのも書いたのも同じ西海氏だから。

マネキの調査は富士吉田市が市史を編纂するための資料として行われたものです。報告書つまり『マネキ』を刊行するために西海氏は膨大な量の解説も書いていたのですが、(おそらく予算の都合か、西海氏のお世辞にも上手とはいえない文章が原因で)その掲載を拒否された。そこで憤った西海氏が解説を調査結果と共に自費出版したのが『民衆宗教の祈りの姿』です。

『民衆宗教の祈りの姿』をご本人からいただいた時に口頭で聞いた話ですが、まあ、あの解説の文章なら『マネキ』で十分だと思っています(今も売ってるしカラー図版きれいだし)。

『マネキ』にカラー図版があり『民衆宗教の祈りの姿』にないのは写真の著作権がおそらく市にあるのではないかな。

ところで、私の「富士信仰について書かれた随筆リスト」がお役に立っているようで何よりです。

Re: 富士講 - きむらたかし@三田用水

Site

2017/01/24 (Tue) 20:21:54

大谷様

史料の解題ありがとうございます。

この

http://www.mfi.or.jp/marubi/hon/hon2.htm

#35ですよね。

「きれいなカラー図版」のために+約¥2000…

なかなか悩ましい。

史料の解題ありがとうございます。

この

http://www.mfi.or.jp/marubi/hon/hon2.htm

#35ですよね。

「きれいなカラー図版」のために+約¥2000…

なかなか悩ましい。

Re: 富士講 - きむらたかし@三田用水

2017/05/02 (Tue) 12:18:11