FC2BBS

114473

狼谷情報を求む - 北沢川文化遺産保存の会

2017/12/21 (Thu) 12:57:50

ブログで狼谷のことを書いたら、リンクしているフェイスブックで盛り上がってしまいました。

発端は古老のコメントです。(三十尾さん)

①狼谷 懐かしい地名 小生の秘密の遊びは この辺りが多かっッタ 魚はべた めだか, 鳥は オナガ アオジ ヒヨドリ うぐいす カケス メジロ ホオジロ シジュウカラ キクイタダキ コノハズク フクロウ これらは全てここで覚えた。

②こわい 恐ろしいとこだった これに焼き場 医療少年院ときたから オドロオドロしいいところだった。

皆様、狼谷情報をください。

発端は古老のコメントです。(三十尾さん)

①狼谷 懐かしい地名 小生の秘密の遊びは この辺りが多かっッタ 魚はべた めだか, 鳥は オナガ アオジ ヒヨドリ うぐいす カケス メジロ ホオジロ シジュウカラ キクイタダキ コノハズク フクロウ これらは全てここで覚えた。

②こわい 恐ろしいとこだった これに焼き場 医療少年院ときたから オドロオドロしいいところだった。

皆様、狼谷情報をください。

Re: 狼谷情報を求む - きむらたかし@三田用水

Site

2017/12/21 (Thu) 19:20:00

「リンクしているフェイスブック」のアドレスが、ブログ右端のリストをどう探してもわからないのですが…

それはともかく

「新編武蔵風土記稿」には

「 火屋 村の西にあり、此辺を狼谷と云、広さ九百坪…四ツ谷西念寺、勝興寺、戒行寺、麹町栖岸院、心法寺、五ヶ寺の拝領地にして荼毘所なり、文禄年中〔註:1592-96〕まで 四谷千日谷にありしか、後年千駄ヶ谷村に移り、寛文四年〔註:1664〕八月当所に移されしと云」

〔巻之十一 豊島郡之三

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/763977/7〕

とあります。

池ノ上あたりの古老は、比較的最近まで「狼谷の焼き場」と呼んでいましたし、当方も「代々幡斎場」と言われるより「狼谷」と言われた方がすぐに場所がイメージできます。

なお、昭和22年当時は

https://map.goo.ne.jp/map/latlon/E139.40.48.891N35.40.10.056/zoom/11/?data=showa-22

同38年当時は

https://map.goo.ne.jp/map/latlon/E139.40.48.891N35.40.10.056/zoom/11/?data=showa-38

それはともかく

「新編武蔵風土記稿」には

「 火屋 村の西にあり、此辺を狼谷と云、広さ九百坪…四ツ谷西念寺、勝興寺、戒行寺、麹町栖岸院、心法寺、五ヶ寺の拝領地にして荼毘所なり、文禄年中〔註:1592-96〕まで 四谷千日谷にありしか、後年千駄ヶ谷村に移り、寛文四年〔註:1664〕八月当所に移されしと云」

〔巻之十一 豊島郡之三

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/763977/7〕

とあります。

池ノ上あたりの古老は、比較的最近まで「狼谷の焼き場」と呼んでいましたし、当方も「代々幡斎場」と言われるより「狼谷」と言われた方がすぐに場所がイメージできます。

なお、昭和22年当時は

https://map.goo.ne.jp/map/latlon/E139.40.48.891N35.40.10.056/zoom/11/?data=showa-22

同38年当時は

https://map.goo.ne.jp/map/latlon/E139.40.48.891N35.40.10.056/zoom/11/?data=showa-38

Re: 狼谷情報を求む - きむらたかし@三田用水

Site

2018/01/12 (Fri) 00:06:50

〔今日…〕

白根記念渋谷区郷土博物館・文学館に行きました折、ロビーの書棚に

堀切森之助・編「幡ヶ谷郷土誌」幡ヶ谷を語る会/1993・刊

(ただし、渋谷区立図書館の書誌データや文体などからみて、原文は昭和12年ころ書かれたらしい。)

があったので、道路・水路・公共交通関係の部分をコピーしてきました。

その、「世田谷道(鎌倉街道)」の項(pp.35-)の末尾近くに、駒場道について

「執れは甲州街道開通後に造られた路ではあったらうが、古くから開かれてゐたであらうといふ事は、甲州街道からの分岐點の西角に幅八寸、厚さ六寸、高さ三尺程の「おほかみだに道」の古い石標があった事でも知る事ができる。唯だ惜しむらくは少年の頃に深い関心も無く見過ごして来た事であるから、その建立歳次の記憶が無い事である。しかしその歳次を知り度いと思へば大正の末年頃、この畑中道にも等しい小径を現在の三間道路に改修した際、この道路の下を東から西へ流れる下水道の暗渠の側溝材料に、此の石標を西角寄りへ埋没するのを目撃して居るのであるから、其所を掘返したならば此の石標を得て歳次を知る事も出来るであらう。

元来此の道は駒場道の本道では無い。それが地理的條件と時代の推移によって甲州街道開通以前から存在したであらうと推定される本道を、今は廢道同様の有様に変ぜしめて自ら隆昌を衿って居るが、これも寛文四年(一六六四年)八月以来代々木大上谷(狼谷)火葬場への道として、(新編風土記曰ふ。四谷西念寺勝興寺戒行寺麹町栖岸院心法寺五ヶ寺の拝領地、同上年茶毘所を造ると)多くの亡き人々の霊を送迎してゐるがため、その功徳によって本道以上に榮えたのでもあらうか。」(p.38)

とありました。

文中の「おほかみだに道」と刻まれた旧い石標。今も甲州街道と駒場道の交点付近の地中に眠っているのかもしれませんね。

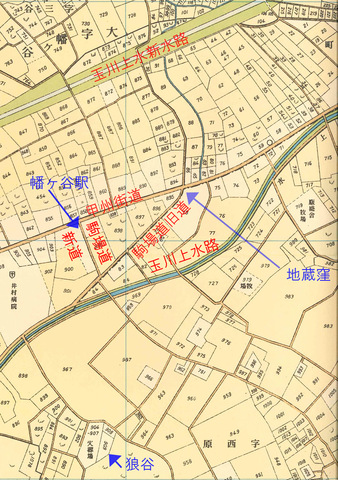

(地図の原図は

東京逓信管理局「東京府豊多摩郡代々幡村」逓信協会/M44・刊

< https://www.tokyo-23city.or.jp/base/archive/home51files/Yoyohata-Toyo_CHOSON/Yoyohata-Toyo_CHOSON_kmview-zoom.html >参照)

白根記念渋谷区郷土博物館・文学館に行きました折、ロビーの書棚に

堀切森之助・編「幡ヶ谷郷土誌」幡ヶ谷を語る会/1993・刊

(ただし、渋谷区立図書館の書誌データや文体などからみて、原文は昭和12年ころ書かれたらしい。)

があったので、道路・水路・公共交通関係の部分をコピーしてきました。

その、「世田谷道(鎌倉街道)」の項(pp.35-)の末尾近くに、駒場道について

「執れは甲州街道開通後に造られた路ではあったらうが、古くから開かれてゐたであらうといふ事は、甲州街道からの分岐點の西角に幅八寸、厚さ六寸、高さ三尺程の「おほかみだに道」の古い石標があった事でも知る事ができる。唯だ惜しむらくは少年の頃に深い関心も無く見過ごして来た事であるから、その建立歳次の記憶が無い事である。しかしその歳次を知り度いと思へば大正の末年頃、この畑中道にも等しい小径を現在の三間道路に改修した際、この道路の下を東から西へ流れる下水道の暗渠の側溝材料に、此の石標を西角寄りへ埋没するのを目撃して居るのであるから、其所を掘返したならば此の石標を得て歳次を知る事も出来るであらう。

元来此の道は駒場道の本道では無い。それが地理的條件と時代の推移によって甲州街道開通以前から存在したであらうと推定される本道を、今は廢道同様の有様に変ぜしめて自ら隆昌を衿って居るが、これも寛文四年(一六六四年)八月以来代々木大上谷(狼谷)火葬場への道として、(新編風土記曰ふ。四谷西念寺勝興寺戒行寺麹町栖岸院心法寺五ヶ寺の拝領地、同上年茶毘所を造ると)多くの亡き人々の霊を送迎してゐるがため、その功徳によって本道以上に榮えたのでもあらうか。」(p.38)

とありました。

文中の「おほかみだに道」と刻まれた旧い石標。今も甲州街道と駒場道の交点付近の地中に眠っているのかもしれませんね。

(地図の原図は

東京逓信管理局「東京府豊多摩郡代々幡村」逓信協会/M44・刊

< https://www.tokyo-23city.or.jp/base/archive/home51files/Yoyohata-Toyo_CHOSON/Yoyohata-Toyo_CHOSON_kmview-zoom.html >参照)

Re: 狼谷情報を求む - きむらたかし@三田用水

Site

2018/02/05 (Mon) 19:59:00

〔幡ヶ谷地蔵窪の…〕

お地蔵さん、「廃道寸前だった」駒場道の旧道、そして、ついでに牛窪のお地蔵さんを、昨4日に見てきました。

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2018/02/post-619a.html

2体+のお地蔵さん、どちらも、像が安置されている現代的な堂宇をみると、地域の方々の篤い信仰を集めていることが、よくわかりました。

お地蔵さん、「廃道寸前だった」駒場道の旧道、そして、ついでに牛窪のお地蔵さんを、昨4日に見てきました。

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2018/02/post-619a.html

2体+のお地蔵さん、どちらも、像が安置されている現代的な堂宇をみると、地域の方々の篤い信仰を集めていることが、よくわかりました。