FC2BBS

114601

町歩きへの要望:会員から - 北沢川文化遺産保存の会

2020/01/30 (Thu) 21:10:39

Re: 町歩きへの要望:会員から - きむらたかし@三田用水

Site

2020/02/01 (Sat) 22:03:08

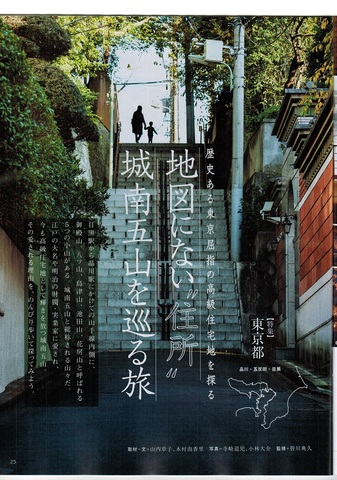

このコピー…

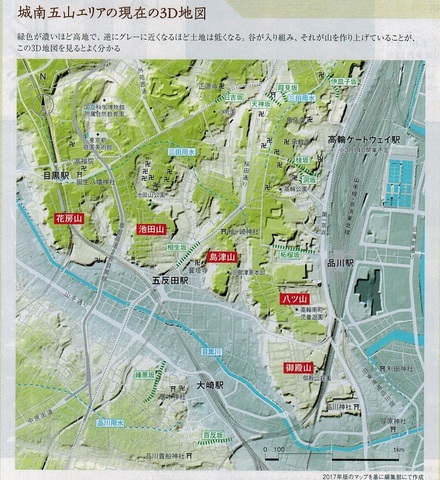

誰が、どこまで理解していた書いたかわかりませんが、冒頭で「目黒→品川」なのに、山の並び順はそれと真逆の「品川(というより高輪)→目黒」のようです。

それはともかく、島津山と池田山は、麓に三田用水の分水路がある地域ですね(「花房山」というのは聞いたことがありませんが、文脈からすると、三日月藩森伊豆守/河内守の屋敷のあった、いわゆる「森ケ崎」のことではないかと…)。

ところで、八ツ山って、それらしい地形がまだ残っているのでしたっけ。

誰が、どこまで理解していた書いたかわかりませんが、冒頭で「目黒→品川」なのに、山の並び順はそれと真逆の「品川(というより高輪)→目黒」のようです。

それはともかく、島津山と池田山は、麓に三田用水の分水路がある地域ですね(「花房山」というのは聞いたことがありませんが、文脈からすると、三日月藩森伊豆守/河内守の屋敷のあった、いわゆる「森ケ崎」のことではないかと…)。

ところで、八ツ山って、それらしい地形がまだ残っているのでしたっけ。

Re: 町歩きへの要望:会員から - きむらたかし@三田用水

2020/02/02 (Sun) 11:11:02

やはり…

花房山は、旧称・森ヶ崎 ですね。

ついでに、他のも

池田山は、北部は 平岡 南部は 霞ケ埼

島津山は、袖ヶ崎

八ツ山、御殿山は、旧称のまま。

旧称の方が、味があります。

【追記】

↑の図の、三田用水の桜田通りから柘榴坂間のルートは誤り

しかも、桂坂上から伊皿子坂に北流する水路は三田上水(ここまでくると「無学は怖い」)

同じく、白金の自然植物園の向かいも、難あり、ですね。

花房山は、旧称・森ヶ崎 ですね。

ついでに、他のも

池田山は、北部は 平岡 南部は 霞ケ埼

島津山は、袖ヶ崎

八ツ山、御殿山は、旧称のまま。

旧称の方が、味があります。

【追記】

↑の図の、三田用水の桜田通りから柘榴坂間のルートは誤り

しかも、桂坂上から伊皿子坂に北流する水路は三田上水(ここまでくると「無学は怖い」)

同じく、白金の自然植物園の向かいも、難あり、ですね。

Re: 町歩きへの要望:会員から - きむらたかし@三田用水

2020/02/05 (Wed) 23:57:30

■これら五山を…

巡るツアーとなると、それぞれ目黒川の谷と品川の海を見下ろすポイント巡りにしないと値打ちがなさそうです。

稜線を巡るとかなりの長丁場、シュートカットしようとするとダウンヒルとアップヒルの連続。

ルート設定はかなり面倒そうですね。

巡るツアーとなると、それぞれ目黒川の谷と品川の海を見下ろすポイント巡りにしないと値打ちがなさそうです。

稜線を巡るとかなりの長丁場、シュートカットしようとするとダウンヒルとアップヒルの連続。

ルート設定はかなり面倒そうですね。

「武蔵野」 - きむらたかし@三田用水

Site

2020/01/21 (Tue) 01:05:24

の、獨歩さんが…

携えていた地図は、文政期の、この

東都近郊図

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2542726/2

とのことです。

之潮のWeb

http://collegio.jp/?p=1094

で、芳賀さんが指摘しているように、江戸期の、江戸府外で、その近郊の地図というのは、非常に限られているので、言われて「納得。あっ、そうか!」ですね。

Re: 「武蔵野」 - きむらたかし@三田用水

2020/01/21 (Tue) 05:51:19

Re: 「武蔵野」 - きむらたかし@三田用水

Site

2020/01/22 (Wed) 12:54:32

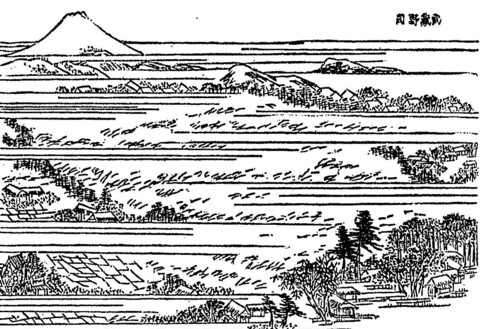

■入間郡の武蔵野は、固有名詞だった

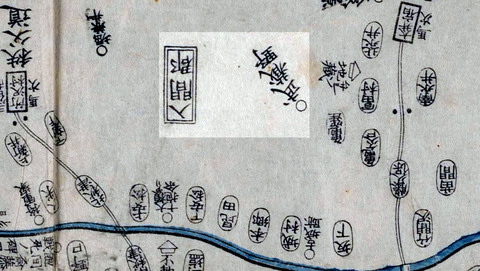

前掲の「東都近郊圖」。「大榎アリ 十抱余」とか「古城跡」といった記述からみて、明らかにこれは、文政期の「観光地図」。

そこに「武蔵野」と書かれているので、「この辺りにゆけば、武蔵野の俤を感じることができますよ」との趣旨かと思われたので、逆に言えば、文政期に江戸の人たちが「武蔵野」をどのようなイメージで捉えていたかがわかるのではないか?とのことから、まずは、大体のポイントを割り出してみました。

今でも地名を見つけることのできる、図の左寄りの「堀兼」から、右寄りの「龜窪」(亀久保)に向かって80%位の場所の模様で、今の、東武東上線上福岡駅の南西にあたります。

しかし、この辺りを明治初期の「迅速測図」でみると、獨歩が愛好したナラなどの落葉広葉樹林がある反面、古典で詠われた見渡す限りススキといった原野を連想させる畑もあり、獨歩型の武蔵野なのか、古典型の武蔵野なのか、判定不可能です。

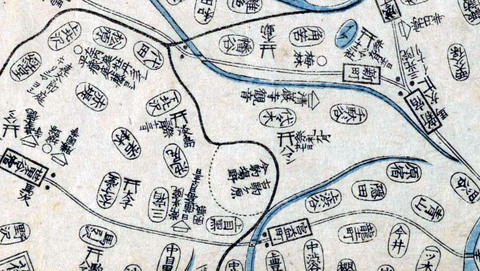

そこで、この地、旧龜窪村の生い立ちを調べようと、新編武蔵風土記稿

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/764002/75

を見てびっくり。

ほぼ、冒頭ノッケに「武蔵野」との見出し。

わかったことは、近郊圖にポイントされていたのは、当初誤解していたような「かつての武蔵野を彷彿とさせる地域の中心」というのではなく、この龜窪村内の「固有名詞としての小名」だったのです。

図は、風土記稿の挿絵。かんがえてみると、ここは現・ふじみ野市、すぐ南に富士見市のある場所です。

【追記】

詳細は、下記の当方のブログにまとめておきました。

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2020/01/post-9d06e9.html

前掲の「東都近郊圖」。「大榎アリ 十抱余」とか「古城跡」といった記述からみて、明らかにこれは、文政期の「観光地図」。

そこに「武蔵野」と書かれているので、「この辺りにゆけば、武蔵野の俤を感じることができますよ」との趣旨かと思われたので、逆に言えば、文政期に江戸の人たちが「武蔵野」をどのようなイメージで捉えていたかがわかるのではないか?とのことから、まずは、大体のポイントを割り出してみました。

今でも地名を見つけることのできる、図の左寄りの「堀兼」から、右寄りの「龜窪」(亀久保)に向かって80%位の場所の模様で、今の、東武東上線上福岡駅の南西にあたります。

しかし、この辺りを明治初期の「迅速測図」でみると、獨歩が愛好したナラなどの落葉広葉樹林がある反面、古典で詠われた見渡す限りススキといった原野を連想させる畑もあり、獨歩型の武蔵野なのか、古典型の武蔵野なのか、判定不可能です。

そこで、この地、旧龜窪村の生い立ちを調べようと、新編武蔵風土記稿

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/764002/75

を見てびっくり。

ほぼ、冒頭ノッケに「武蔵野」との見出し。

わかったことは、近郊圖にポイントされていたのは、当初誤解していたような「かつての武蔵野を彷彿とさせる地域の中心」というのではなく、この龜窪村内の「固有名詞としての小名」だったのです。

図は、風土記稿の挿絵。かんがえてみると、ここは現・ふじみ野市、すぐ南に富士見市のある場所です。

【追記】

詳細は、下記の当方のブログにまとめておきました。

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2020/01/post-9d06e9.html

渋谷区の電子図書館 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/12/26 (Thu) 12:47:08

〔渋谷区立図書館〕

を、ちょっとした調べもののために覗いたら…

「渋谷区電子図書館」

https://www.d-library.jp/shibuya/g0101/top/

なるサイトが新設されていることがわかりました。

その中の、登録なしに閲覧可能な

「渋谷区関係資料」

https://www.d-library.jp/shibuya/g0102/libcontents/search/?gid=1001&pkn=%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99&pgs=1

中には、

昭和九年度版澁谷區勢要覧

昭和八年度版澁谷區勢要覧

絵図のなかの渋谷

渋谷の橋

渋谷のむかし話

渋谷の水車業史

渋谷の湧水池

渋谷の玉川上水

渋谷の坂

写真集 渋谷の昔と今

といった地域研究には「お宝」の資料が一杯。

これで、笹塚や原宿に行かずにすみますし、この先の充実が楽しみです。

を、ちょっとした調べもののために覗いたら…

「渋谷区電子図書館」

https://www.d-library.jp/shibuya/g0101/top/

なるサイトが新設されていることがわかりました。

その中の、登録なしに閲覧可能な

「渋谷区関係資料」

https://www.d-library.jp/shibuya/g0102/libcontents/search/?gid=1001&pkn=%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99&pgs=1

中には、

昭和九年度版澁谷區勢要覧

昭和八年度版澁谷區勢要覧

絵図のなかの渋谷

渋谷の橋

渋谷のむかし話

渋谷の水車業史

渋谷の湧水池

渋谷の玉川上水

渋谷の坂

写真集 渋谷の昔と今

といった地域研究には「お宝」の資料が一杯。

これで、笹塚や原宿に行かずにすみますし、この先の充実が楽しみです。

中野区の電子図書館 - きむらたかし@三田用水

Site

2020/01/09 (Thu) 17:29:04

〔中野区立図書館〕

世田谷の「北東」の渋谷区に続き、今度は「北」の中野区の…

中野区立図書館のデジタル・アーカイブ

https://archive.nakano-library.jp/

こちらは、渋谷区以上で

中野区民生活史

山﨑家文書

堀江家文書

中野区政の歩み

中野の文化財

中野の名所

中野区史

中野区報

中野区史料館資料叢書

と、いった、お宝史料満載です。

とくに「中野区民生活史」

https://archive.nakano-library.jp/collection/%e4%b8%ad%e9%87%8e%e5%8c%ba%e6%b0%91%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%8f%b2/

はおススメ。

【追記】

このアーカイブ中の

中野区民生活史〔資料・統計編〕

https://archive.nakano-library.jp/d_archive/801809632/

の、247コマ目から357コマ目までの間に、

戦時中の鷺沼二丁目(現・白鷺一・二丁目)町会の

昭和17年11月 3日~18年 3月29日(101~148号) と

同 19年 4月 1日~同 年10月27日(254~307号)

の、「回覧板」で町内に伝達された情報が収録されています。

(なお、

昭和19年11月 5日~20年 8月13日(302~372号)は

「東京大空襲・戦災史」〔第5巻〕

昭和20年 1月 6日~22年 3月27日(329~543号)は

「中野区史」〔昭和資料編二〕

に収録されている由。)

ざっと、前後編を対比しても、開戦後1年経過当時は配給生活とはいってもまだゆとりが感じられるのに対し、終戦前年になると(防空演習の告知も頻繁になり)食糧事情が逼迫していたことが、十分に読み取れます。

【余談ながら】

同ライブラリ中の

中野区民生活史〔第1巻 附録〕

https://archive.nakano-library.jp/d_archive/805679705/

では、明治13・14年測図の、板橋宿と内藤新宿の接合図があって、

下北沢村・代田村・赤堤村・上北沢村

の当時の姿をみることができます。

(とくに、画面下部の迅速測図の凡例は、

たとえば、目黒区図書館ページの

内藤新宿

https://www.meguro-library.jp/data/oldmap/map5/

二子村

https://www.meguro-library.jp/data/oldmap/map6/

などで見ることができないので貴重なデータといえます)

世田谷の「北東」の渋谷区に続き、今度は「北」の中野区の…

中野区立図書館のデジタル・アーカイブ

https://archive.nakano-library.jp/

こちらは、渋谷区以上で

中野区民生活史

山﨑家文書

堀江家文書

中野区政の歩み

中野の文化財

中野の名所

中野区史

中野区報

中野区史料館資料叢書

と、いった、お宝史料満載です。

とくに「中野区民生活史」

https://archive.nakano-library.jp/collection/%e4%b8%ad%e9%87%8e%e5%8c%ba%e6%b0%91%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%8f%b2/

はおススメ。

【追記】

このアーカイブ中の

中野区民生活史〔資料・統計編〕

https://archive.nakano-library.jp/d_archive/801809632/

の、247コマ目から357コマ目までの間に、

戦時中の鷺沼二丁目(現・白鷺一・二丁目)町会の

昭和17年11月 3日~18年 3月29日(101~148号) と

同 19年 4月 1日~同 年10月27日(254~307号)

の、「回覧板」で町内に伝達された情報が収録されています。

(なお、

昭和19年11月 5日~20年 8月13日(302~372号)は

「東京大空襲・戦災史」〔第5巻〕

昭和20年 1月 6日~22年 3月27日(329~543号)は

「中野区史」〔昭和資料編二〕

に収録されている由。)

ざっと、前後編を対比しても、開戦後1年経過当時は配給生活とはいってもまだゆとりが感じられるのに対し、終戦前年になると(防空演習の告知も頻繁になり)食糧事情が逼迫していたことが、十分に読み取れます。

【余談ながら】

同ライブラリ中の

中野区民生活史〔第1巻 附録〕

https://archive.nakano-library.jp/d_archive/805679705/

では、明治13・14年測図の、板橋宿と内藤新宿の接合図があって、

下北沢村・代田村・赤堤村・上北沢村

の当時の姿をみることができます。

(とくに、画面下部の迅速測図の凡例は、

たとえば、目黒区図書館ページの

内藤新宿

https://www.meguro-library.jp/data/oldmap/map5/

二子村

https://www.meguro-library.jp/data/oldmap/map6/

などで見ることができないので貴重なデータといえます)

小田急線開通時の「初代」下北沢駅舎 - きむらたかし@三田用水

2019/12/31 (Tue) 12:57:02

〔世田谷區全圖〕

■先ほど届いた…

ネットオークションで入手の

縮尺 1万分の1

靑写真版

発行者・発行年の記載なし

という地図。

記載事項から見ると

S02 小田急線開通後

S08 帝都線開通前

S07 区制実施後

S11 砧村編入前

なので、

S07発行ということになる。

■この地図による…

最大の収穫は

帝都線開通前の下北沢駅駅舎の位置

■これまでは…

駅舎の位置を示す地図や図面がみつからず、

・開通前に作図された駅の敷地とホームの図面

(当時は「北澤停留場」。ちなみに東北沢は「大山谷停車場」)

・周囲の道路の状況

から推定するほかなかったのですが、この地図のおかげで

栄通りの突き当り

前・東北沢6号踏切北西の「たもと」

であることとの確証が得られました。

画像は、原・下北沢駅付近の抜粋に、道路名等を補入したもの

疎開児童の「活写々真」 - きむらたかし@三田用水

2019/12/31 (Tue) 10:56:21

〔鉛筆部隊…〕

以来、先の戦時中の学童集団疎開について、主として東京都の各区、とくに城南地区のそれがまとめた記憶類が、図書館やネットオークションで目に付くようになり、これまで、

世田谷区では、

同区教育委員会・編「世田谷区教育史 資料編六」同/H05・刊

を刊行していて、図書館で借りて読んだほか、

杉並区の、

同区立郷土博物館・編「学童集団疎開の証言Ⅱ-公的文書・記録を中心として-〔杉並の学童集団疎開資料集2〕」同館研究紀要第5号/H09・刊

をネット・オークションで入手していたのですが、今回、やはりネット・オークションで

品川区の、

同区立品川歴史館・編「品川の学童集団疎開資料集」同区教育委員会/S63・刊

を入手しました。

これが、本文480ページと大部のハードカバー本なので、いまのところ、文章部分については、疎開先での献立表などを拾い読みする程度にとどまっています。

しかし「本文なんてどうでもいい」と思わせる、この本の最大の価値の一つは「写真」、とりわけ、巻頭の口絵の最後に6ページにわたって掲載されている、児童たちを当初静岡県奥山村さらに再疎開先の青森県大鰐に引率した、宮前国民学校の「訓導」が撮影した写真にあります。

しかし、この「訓導」、フツーのセンセイではなかったのです。

戦後活躍し、かなり高名だった中村立行というプロ写真家がいます。

この中村立行氏、東京美術学校を卒業後、小学校に図画の担任として奉職していた関係*から、児童を引率した疎開先で、それらの写真を撮ることになったようなのです。

*https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E7%AB%8B%E8%A1%8C

当時、カメラは貴重品ですし、まして戦争終期なのでフィルムの入手もままならない時代。いきおい、かの鉛筆部隊のもそうですが、児童の写真として残っているのは、新聞社や雑誌社などによる「取材」で撮影されたものが大半**。

**加えて、(社)日本ニュース映画社も、かなりの本数、疎開先の児童を題材にしたニュース映画を製作している(「別冊一億人の昭和史 日本ニュース映画史」毎日新聞社/S52・刊 参照)。

これらのマス・メディアによる写真に対し、この中村センセイの写真は、「突然現れたアカの他人に撮られた」ものにありがちな緊張や衒いのない、撮影者である「いつものセンセイ」との「関係性」が幸いして、自然な姿、自然な笑顔を、しかも、さすが現・東京芸大仕込みの見事なフレーミングで捉えらえているのですから、これは得がたい写真といって何の異論もないはずです。

戦時中撮影の写真なので、著作権は消滅しているように思いますが、細かく分析しているいとまがないので、とりあえず、「引用」レベルで、

鉛筆部隊も同様にやったであろう、シラミ退治を兼ねたと思われる布団干し

(児童たちばかりではなく、最後列の、多分センセイたちと思える大人の笑顔も素敵です)

の写真。

8版「下北沢文士町文化地図」 - 北沢川文化遺産保存の会

2019/11/30 (Sat) 18:34:40

新しくできた地図については、代田邪宗門、それと下北沢駅東口改札前の案内所で配られている。(後者は係の人が地図を取りにきたことまで確認はしているが窓口に置かれていることまで確認はしていない)

表面では「古関裕而と世田谷代田」という題で写真と詩とを載せた。好評である、古関金子さんの故郷の豊橋市から百部ほしいとの連絡があり、寄贈することにした。

表面では「古関裕而と世田谷代田」という題で写真と詩とを載せた。好評である、古関金子さんの故郷の豊橋市から百部ほしいとの連絡があり、寄贈することにした。

「下北沢文士町文化地図」の効用 - きむらたかし@三田用水

2019/12/04 (Wed) 21:01:47

■昨晩…

大学のゼミのOB会が銀座であったので「最近はこんなこともやっているんだよ」という近況報告を兼ねて、オースティン・アルバムと地図8版を持って行って配りました。

■すると…

東松山在住のH君

大学1年のとき、成徳学園そばの学生下宿にいた

市川在住のF君

池之上小と富士中を卒業した

さいたま市在住のK君

親父の実家が代沢にあった

鎌倉在住のM君

運営委員をしているNPOの事務所が松原

といった具合で、ローカルな話題も結構盛り上がりました。

■まるで…

関係なさそうな場所・関係者の会合でも、そんなことも起こりますので、いわばダメ元でバンバンと配るのをお奨めします。

大学のゼミのOB会が銀座であったので「最近はこんなこともやっているんだよ」という近況報告を兼ねて、オースティン・アルバムと地図8版を持って行って配りました。

■すると…

東松山在住のH君

大学1年のとき、成徳学園そばの学生下宿にいた

市川在住のF君

池之上小と富士中を卒業した

さいたま市在住のK君

親父の実家が代沢にあった

鎌倉在住のM君

運営委員をしているNPOの事務所が松原

といった具合で、ローカルな話題も結構盛り上がりました。

■まるで…

関係なさそうな場所・関係者の会合でも、そんなことも起こりますので、いわばダメ元でバンバンと配るのをお奨めします。

代官山ヒルサイドテラス周辺過去150年のジオラマ - きむらたかし@三田用水

Site

2019/11/21 (Thu) 21:00:33

現在、代官山ヒルサイドテラスで

代官山ヒルサイドテラス50周年記念展覧会

「HILLSIDE TERRACE 1969-2019 ―アーバンヴィレッジ代官山のすべて―」

と題する展覧会が、同所のヒルサイド・ギャラリーで開催されています。

この企画については、当方もいくつか、ささやかな手伝いをさせていただいたのですが、

このBBSをご覧の方々に、是非、ご覧いただきたいのは、ヒルサイドテラス周辺地域の過去150年を集約した巨大なジオラマ。

なぜ、150年なのかといえば、

・ヒルサイドテラス自体の歴史は50年

しかし、

・そのオーナー朝倉家の先々代が大正中期に建て、国の重要文化財に指定されている旧・朝倉家住宅が完成から(約)100年

・その朝倉家隆盛の基盤となった「朝倉水車」による精米業の開業から(約)150年

という記念すべき時期が重なったためなのです。

当方が、この企画のお手伝いをさせていただいた理由の一つは…

上記の「朝倉水車」が、三田用水、それもその主水路の水を使って、明治7年に設けられたからです。

その「お手伝い」の一つは、ジオラマの制作を統括した、東大生産研の川添研究室に、手持ちの関連情報をほぼ全て提供したことにあるのですが…

先日みることが出来た、完成したジオラマの朝倉水車は、当方の抱いていたイメージにかなりの程度近いものに仕上がっていて安堵しました。

・写真中央が朝倉水車の水車場。この水車の水輪は建屋の中にあるので、目立ちませんが、左端の部分が壁の外に一部露出しています。

会期などは

2019年11月9日(土)~12月8日(日)

月曜休 入場無料

11:00~19:00(金曜は20:00まで)

http://50th.hillsideterrace.com/

ですので、三田用水にご興味のある方は是非一見を。

【余談ながら】

右上の茶色っぽい建物群が、代官山アドレスに改築される前の同潤会住宅。

たまたま同席した打合せの折も「ここは、今の高層住宅でなく、かつての同潤会住宅を再現すべき」というのが関係者の一致した意見でした。

製作担当者が、かなり気を入れて作ったらしい模型ですので、同住宅にご興味のある方にも一見の価値があると思います。

Re: 代官山ヒルサイドテラス周辺過去150年のジオラマ - きむらたかし@三田用水

Site

2019/11/22 (Fri) 09:31:27

ジオラマのほぼ全景

縮尺は1/150で、鉄道模型のNゲージと同じ。

と、いうより、大量に人形や自動車が必要なので、それに合わせた由。

右端の人影から、規模がわかるかと思います。

文化地図第8版 改訂・校正後記 1 - きむらたかし@三田用水

2019/11/01 (Fri) 17:51:05

標記の件、ほぼ落ち着き、その発行部数からみて、次の改訂は、早くても2年先と思われます。

2年経ってしまうと、当事者であっても何をやったか忘れてしまうのが必定ですので、このBBSにいわゆる「ログ」

兼・今後の改訂時の出稿のマニュアル

として遺しておくことにしました。

その1 第7版からの改訂事項

当然、追記、訂正、削除した事項は多々あるのですが、それ

を挙げているとキリがありません。

しかし、その中で、かなり大幅に削除した事項として「屋敷

神」があります。

文字通り個人の屋敷の守護神で、基本的にプライベートなカ

ミです。

とりわけ公道から見えにくい屋敷地の奥にあるようなものが

典型ですが、そのような祠までポイントするのは、たとえ

「屋外」だといっても、いわば他人の家の仏壇の位置をポイ

ントするに等しい、と思われますので、原則として削除しま

した。

その一方で、北沢1丁目の円海稲荷は、もともとは、Y家の屋

敷神だったのですが、長く近隣地域の方々の「地域神」とし

て祀られてきたことは、かつて区が発行した調査結果にも、

記載されています。

*世田谷区民俗調査団「下北沢 世田谷区民俗調査第8次報告」

同区教育委員会/S63・刊 p.80

現に、最近の屋敷地内での祠の移転後も、公道から参道様の

通路が設えられており、従前以上に「地域神」としての性格

を「屋敷」のオーナーのY家でも尊重されていることが見て取れますので、

当然、このような祠の掲載は残しております。

いわば、これに準ずるような「賽銭箱がない」ので少なくと

も地域神ではないと判断される祠は、屋敷神か少なくとも一

族など限られた範囲の方々のプライベートなカミと考えるほ

かないのですが、それらの中にも、公道から参道のような通

路があるなど、一般の人の参拝を積極的には拒絶していない

と考えてよさそうな祠、典型例としては、旧花見堂小学校東

端にある稲荷社のような祠は、勘違いする人が出ないように

「(屋敷神)」

と注記をした上で掲載を維持しましました。

(なお、この仕訳は、皆さまご存知の、

「鬼龍院花子」じゃなかった…

「邪宗門敬子」さんの

調査結果に、大きく依拠しています)

・写真は「ポスト・モダン建築物」と向き合う加治山稲荷

2年経ってしまうと、当事者であっても何をやったか忘れてしまうのが必定ですので、このBBSにいわゆる「ログ」

兼・今後の改訂時の出稿のマニュアル

として遺しておくことにしました。

その1 第7版からの改訂事項

当然、追記、訂正、削除した事項は多々あるのですが、それ

を挙げているとキリがありません。

しかし、その中で、かなり大幅に削除した事項として「屋敷

神」があります。

文字通り個人の屋敷の守護神で、基本的にプライベートなカ

ミです。

とりわけ公道から見えにくい屋敷地の奥にあるようなものが

典型ですが、そのような祠までポイントするのは、たとえ

「屋外」だといっても、いわば他人の家の仏壇の位置をポイ

ントするに等しい、と思われますので、原則として削除しま

した。

その一方で、北沢1丁目の円海稲荷は、もともとは、Y家の屋

敷神だったのですが、長く近隣地域の方々の「地域神」とし

て祀られてきたことは、かつて区が発行した調査結果にも、

記載されています。

*世田谷区民俗調査団「下北沢 世田谷区民俗調査第8次報告」

同区教育委員会/S63・刊 p.80

現に、最近の屋敷地内での祠の移転後も、公道から参道様の

通路が設えられており、従前以上に「地域神」としての性格

を「屋敷」のオーナーのY家でも尊重されていることが見て取れますので、

当然、このような祠の掲載は残しております。

いわば、これに準ずるような「賽銭箱がない」ので少なくと

も地域神ではないと判断される祠は、屋敷神か少なくとも一

族など限られた範囲の方々のプライベートなカミと考えるほ

かないのですが、それらの中にも、公道から参道のような通

路があるなど、一般の人の参拝を積極的には拒絶していない

と考えてよさそうな祠、典型例としては、旧花見堂小学校東

端にある稲荷社のような祠は、勘違いする人が出ないように

「(屋敷神)」

と注記をした上で掲載を維持しましました。

(なお、この仕訳は、皆さまご存知の、

「鬼龍院花子」じゃなかった…

「邪宗門敬子」さんの

調査結果に、大きく依拠しています)

・写真は「ポスト・モダン建築物」と向き合う加治山稲荷

文化地図第8版 改訂・校正後記 2 - きむらたかし@三田用水

2019/11/01 (Fri) 17:53:43

その2 表記の統一

字体(フォント)の大きな区分けである、明朝体かゴシック体か、という問題については、別問題なので後述しますが、いわば「文字使い」の問題として、とくにモニター上に拡大したときにイライラしたのはカッコ、つまり () と 〔〕の使い分けの問題です。

その仕訳について特に法則を定めていた様子はみられず、その時その時に、いわば「気分」で適当に使い分けてきたらしく、もうバラバラ。

今回、後記の理由から手間のかかる作業をオピカさんにお願いする結果になってしまった、最初の校訂作業が、

・〔〕を使うのは、「推定」の前後だけ

・その他は、全て ()

への、統一でした。

今後とも、この法則は、今後の、改訂にあたっても、少なくともこの点だけは、入稿前に原稿を出す「こちら側」で、遵守されているか、きちんとチェックする必要があります。

字体(フォント)の大きな区分けである、明朝体かゴシック体か、という問題については、別問題なので後述しますが、いわば「文字使い」の問題として、とくにモニター上に拡大したときにイライラしたのはカッコ、つまり () と 〔〕の使い分けの問題です。

その仕訳について特に法則を定めていた様子はみられず、その時その時に、いわば「気分」で適当に使い分けてきたらしく、もうバラバラ。

今回、後記の理由から手間のかかる作業をオピカさんにお願いする結果になってしまった、最初の校訂作業が、

・〔〕を使うのは、「推定」の前後だけ

・その他は、全て ()

への、統一でした。

今後とも、この法則は、今後の、改訂にあたっても、少なくともこの点だけは、入稿前に原稿を出す「こちら側」で、遵守されているか、きちんとチェックする必要があります。

Re: 文化地図第8版 改訂・校正後記 3 - きむらたかし@三田用水

2019/11/01 (Fri) 17:55:12

その3 字体の統一(明朝体とゴシック体の仕訳)

これも、既述の「括弧」ほどではありませんが、無原則に見えたので、今回の改訂にあたり

① 明朝体を使用するのは

・作家等の文化人の旧居(店舗兼住宅〔渡辺順三〕を含む)

・上記の人たちのいたアパート・下宿屋

・伝説があると伝承される地

・かつて下北沢の文化を支えていた、映画館

だけに限定しました。

もっとも、映画館が好例ですが、数が多い共通例、たとえば「銭湯跡」については、将来、明朝体を使用することも想定しています。

そのような、いわば予定もあって、今の時点では、明朝体は上記以上に濫用しないよう留意しています。

② ゴシック体を使用するのは

・上記以外の全部

最後の最後まで唯一の例外として残ってしまったのは、ほぼ中央部の

「代田連絡線

戦時応急車両搬送線」

の2行目です。

いうまでもなく、1行目が主要部で、2行目はその説明に止まります。

その主従を明らかにするために2行目を原則に反して明朝体でポイント(文字の大きさ)を下げて残していたのですが、これも、1行目と同じゴシック体で、文字色を青色に変えることで、先の「原則」を死守しました。

これも、既述の「括弧」ほどではありませんが、無原則に見えたので、今回の改訂にあたり

① 明朝体を使用するのは

・作家等の文化人の旧居(店舗兼住宅〔渡辺順三〕を含む)

・上記の人たちのいたアパート・下宿屋

・伝説があると伝承される地

・かつて下北沢の文化を支えていた、映画館

だけに限定しました。

もっとも、映画館が好例ですが、数が多い共通例、たとえば「銭湯跡」については、将来、明朝体を使用することも想定しています。

そのような、いわば予定もあって、今の時点では、明朝体は上記以上に濫用しないよう留意しています。

② ゴシック体を使用するのは

・上記以外の全部

最後の最後まで唯一の例外として残ってしまったのは、ほぼ中央部の

「代田連絡線

戦時応急車両搬送線」

の2行目です。

いうまでもなく、1行目が主要部で、2行目はその説明に止まります。

その主従を明らかにするために2行目を原則に反して明朝体でポイント(文字の大きさ)を下げて残していたのですが、これも、1行目と同じゴシック体で、文字色を青色に変えることで、先の「原則」を死守しました。

Re: 文化地図第8版 改訂・校正後記 4 - きむらたかし@三田用水

2019/11/01 (Fri) 18:51:26

その4 明朝体とゴシック体それぞれの使用書体について

上記のような改訂作業がかなり進行した段階で、オピカさんからご提案いただいたのは、明朝体とゴシック体のそれぞれの使用書体の統一の問題でした。

実は、この作業、ワードやパワーポイントの場合は、ほとんど造作もない作業のせいもあって、「お言葉に甘える」ことになったのですが、分かったのは後になってからとはいえ、今回のアドビ社のイラストレータというソフトのデータの場合では、なかなか大変な作業になったようなのです。

■問題の所在

今回オピカさんが、7版のデータから発掘できたのは、そのほぼ最終段階のデータで、文字についても、アウトライン化という処理が終わった後のデータだったそうです。

このアウトライン化されたデータというのは、図形やさらにはベースの地図については最初からそうなのですが、文字についても、文字の外形が、いわば「塗り絵」の輪郭線を示すようなデータとしてあって(ただし、その輪郭線が、画面上に見えるかどうかは設定次第。文字の場合は通常見えませんが、地図などの場合は見える設定になっています)、その輪郭線の内側にインクを流し込んで埋める、というような形でデータが作られています。

つまり、この段階になると、文字は「輪郭線と中のインク」という情報になっており、元の文字が、そもそも、明朝体なのかゴシック体なのかとか、数ある明朝体の書体のうち何という名前の書体なのか、などと言ったデータは「すっ飛んで」しまってます。

このような場合、字体をゴシックから明朝に変えるとか、同じ明朝体でも○○明朝体から△△明朝体に変えるとか、さらには、文字の太さを標準から太字(ボールド)体に変えるといった作業は、原理的には「全くの打ち直し」(しかも、ワードなどと違って、いわゆる「コピペ」もできない)となります。

一方、文字色変えは容易ですし、サイズ変更のさほど大幅でなければ無理がないはずなので、今後の改訂にあたっても、このことを心がけて行わないと、手間や時間の浪費になりかねませんし、「打ち直し」の時の誤字のリスクが生じます。

■その結果

明朝体については、素人目にも、使用書体にバラツキがあったものの、ゴシック体については問題があるように思えなかった(その代わり、広汎に使っているだけに、サイズや文字色の仕訳が、いわば「こちら、出稿側」の悩みで、はっきりいって、不統一が解消されているかは、今もって確信がもてません)のですが、オピカさんのデザイナーさんの判断(上記の理由から、プロでも「見た目」で判断するほかない)では、

・明朝体については、書体名は不明ながら2書体が混用されている

・ゴシック体については、ほぼ全て「ヒラギノ角ゴ(シック) Pro W3」と思われる

とのご見解でした。

その結果、8版では、オピカさんのご提案に従い

・明朝体については、

全て DF中太楷書体 STD (Dyne Font社発売)

感想:(明朝体系かつ)やや太字(ボールド)で、存在感

があって、ポイント数が低くても(言い換えれば文

字がやや小ぶりでも)読みやすい

・ゴシック体については、従前どおり

基本 ヒラギノ角ゴ(シック) Pro W3(モリサワ発売)

また、太字については

ヒラギノ角ゴ(シック) Pro W6(同上)

となりました(上図は、オピカさんから頂いた書体見本抜粋)。

上記のような改訂作業がかなり進行した段階で、オピカさんからご提案いただいたのは、明朝体とゴシック体のそれぞれの使用書体の統一の問題でした。

実は、この作業、ワードやパワーポイントの場合は、ほとんど造作もない作業のせいもあって、「お言葉に甘える」ことになったのですが、分かったのは後になってからとはいえ、今回のアドビ社のイラストレータというソフトのデータの場合では、なかなか大変な作業になったようなのです。

■問題の所在

今回オピカさんが、7版のデータから発掘できたのは、そのほぼ最終段階のデータで、文字についても、アウトライン化という処理が終わった後のデータだったそうです。

このアウトライン化されたデータというのは、図形やさらにはベースの地図については最初からそうなのですが、文字についても、文字の外形が、いわば「塗り絵」の輪郭線を示すようなデータとしてあって(ただし、その輪郭線が、画面上に見えるかどうかは設定次第。文字の場合は通常見えませんが、地図などの場合は見える設定になっています)、その輪郭線の内側にインクを流し込んで埋める、というような形でデータが作られています。

つまり、この段階になると、文字は「輪郭線と中のインク」という情報になっており、元の文字が、そもそも、明朝体なのかゴシック体なのかとか、数ある明朝体の書体のうち何という名前の書体なのか、などと言ったデータは「すっ飛んで」しまってます。

このような場合、字体をゴシックから明朝に変えるとか、同じ明朝体でも○○明朝体から△△明朝体に変えるとか、さらには、文字の太さを標準から太字(ボールド)体に変えるといった作業は、原理的には「全くの打ち直し」(しかも、ワードなどと違って、いわゆる「コピペ」もできない)となります。

一方、文字色変えは容易ですし、サイズ変更のさほど大幅でなければ無理がないはずなので、今後の改訂にあたっても、このことを心がけて行わないと、手間や時間の浪費になりかねませんし、「打ち直し」の時の誤字のリスクが生じます。

■その結果

明朝体については、素人目にも、使用書体にバラツキがあったものの、ゴシック体については問題があるように思えなかった(その代わり、広汎に使っているだけに、サイズや文字色の仕訳が、いわば「こちら、出稿側」の悩みで、はっきりいって、不統一が解消されているかは、今もって確信がもてません)のですが、オピカさんのデザイナーさんの判断(上記の理由から、プロでも「見た目」で判断するほかない)では、

・明朝体については、書体名は不明ながら2書体が混用されている

・ゴシック体については、ほぼ全て「ヒラギノ角ゴ(シック) Pro W3」と思われる

とのご見解でした。

その結果、8版では、オピカさんのご提案に従い

・明朝体については、

全て DF中太楷書体 STD (Dyne Font社発売)

感想:(明朝体系かつ)やや太字(ボールド)で、存在感

があって、ポイント数が低くても(言い換えれば文

字がやや小ぶりでも)読みやすい

・ゴシック体については、従前どおり

基本 ヒラギノ角ゴ(シック) Pro W3(モリサワ発売)

また、太字については

ヒラギノ角ゴ(シック) Pro W6(同上)

となりました(上図は、オピカさんから頂いた書体見本抜粋)。

Re: 文化地図第8版 改訂・校正後記 5 - きむらたかし@三田用水

2019/11/05 (Tue) 21:39:35

その5 表記の統一2

ほとんど最後の最後になって気がついてのですが、地図上には、文化人の旧旧居以外にも、たとえば「地蔵尊」とか(最終的に追加したものとして)「ポテトチップ工場跡」といった数多くのポイントがプロットされています。

しかし、よくよく見ると、今も存在するものと、過去に存在したものの今は存在しないもののマークや色がかなりあいまいになっていました。

そこで、まずは、

現役のポイントを(赤)丸

過去のポイントを(茶)四角

に統一してみたのですが、文学碑など「現役なのに四角」のポイントが残ってしまいました。

さりとて、文学碑の場所を、上記のルールにしたがって、タダので赤丸でポイントしてしまうと存在感がなくなってしまいます。

と、いうわけで、ポイントの「形」よりも色を優先する意味で

現役のポイントを、赤の丸または四角

過去のポイントを、茶色(の四角)

という形で、標記の統一を実現することができました。

ほとんど最後の最後になって気がついてのですが、地図上には、文化人の旧旧居以外にも、たとえば「地蔵尊」とか(最終的に追加したものとして)「ポテトチップ工場跡」といった数多くのポイントがプロットされています。

しかし、よくよく見ると、今も存在するものと、過去に存在したものの今は存在しないもののマークや色がかなりあいまいになっていました。

そこで、まずは、

現役のポイントを(赤)丸

過去のポイントを(茶)四角

に統一してみたのですが、文学碑など「現役なのに四角」のポイントが残ってしまいました。

さりとて、文学碑の場所を、上記のルールにしたがって、タダので赤丸でポイントしてしまうと存在感がなくなってしまいます。

と、いうわけで、ポイントの「形」よりも色を優先する意味で

現役のポイントを、赤の丸または四角

過去のポイントを、茶色(の四角)

という形で、標記の統一を実現することができました。

Re: 文化地図第8版 改訂・校正後記 6 - きむらたかし@三田用水

2019/11/06 (Wed) 11:39:10

その6 九版への課題

今回の改訂で、積み残しにせざるを得なかったのは、建物、特に鉄道駅と学校の形と色です。

現在のシルエットにしてしまうのは、資料にも事欠かず、作業としては簡単なのですが…

小田急の東北沢、下北沢、世田谷代田の各駅も、

最近建て替わった、代沢、多聞さらには下北沢(旧東大原)の各小学校も…

ほとんどが、「今のは上から見ればタダの四角い箱」なので、全く面白味がありません。

さりとて、これらの各創建当時と時点を設定すると、小田急、帝都線とも、どちらも電車は2両編成なのでプラットホームを40メートル弱程度まで短くする必要があります。

また、他の駅はともかく下北沢は、昭和2年の開業時から、帝都線開通の昭和8年、橋上駅になった昭和19年、さらには鉄骨造になった昭和40年代と、その都度まるで形が変わっています。

さらに、学校の校舎については、あらたな資料の発掘が必要です。

と、いうわけで、7版までに描かれた、いわば味のある駅や学校のシルエットをできるだけ温存する意味で、

・時点を、小田急の地下化工事開始直前に設定する

・現存と異なるシルエット(前記の駅舎、校舎に加えて、現存しない帝音、見晴荘、北沢文化集宅など)については、現存建物と塗りつぶしの色を変える

という仕訳(図参照)がよいのではないかと、今のところですが、考えております。

【追記】

色で現存・非現存を識別できるなら、池ノ上の海外植民学校の校舎も、成徳向かいの店員道場の宿舎も、ともに図面があるので、九版では載せられます。

【追々記】

代田の朔太郎邸も、葉子さんの記憶に基づく平面図がありますので、同様に九版地図上に「復原」可能です。

今回の改訂で、積み残しにせざるを得なかったのは、建物、特に鉄道駅と学校の形と色です。

現在のシルエットにしてしまうのは、資料にも事欠かず、作業としては簡単なのですが…

小田急の東北沢、下北沢、世田谷代田の各駅も、

最近建て替わった、代沢、多聞さらには下北沢(旧東大原)の各小学校も…

ほとんどが、「今のは上から見ればタダの四角い箱」なので、全く面白味がありません。

さりとて、これらの各創建当時と時点を設定すると、小田急、帝都線とも、どちらも電車は2両編成なのでプラットホームを40メートル弱程度まで短くする必要があります。

また、他の駅はともかく下北沢は、昭和2年の開業時から、帝都線開通の昭和8年、橋上駅になった昭和19年、さらには鉄骨造になった昭和40年代と、その都度まるで形が変わっています。

さらに、学校の校舎については、あらたな資料の発掘が必要です。

と、いうわけで、7版までに描かれた、いわば味のある駅や学校のシルエットをできるだけ温存する意味で、

・時点を、小田急の地下化工事開始直前に設定する

・現存と異なるシルエット(前記の駅舎、校舎に加えて、現存しない帝音、見晴荘、北沢文化集宅など)については、現存建物と塗りつぶしの色を変える

という仕訳(図参照)がよいのではないかと、今のところですが、考えております。

【追記】

色で現存・非現存を識別できるなら、池ノ上の海外植民学校の校舎も、成徳向かいの店員道場の宿舎も、ともに図面があるので、九版では載せられます。

【追々記】

代田の朔太郎邸も、葉子さんの記憶に基づく平面図がありますので、同様に九版地図上に「復原」可能です。

Re: 文化地図第8版 改訂・校正後記 7 - きむらたかし@三田用水

2019/11/14 (Thu) 22:56:24

その7 9版追記候補

「銭湯」です

あと、できれば加えたい「絶滅(危惧)種」として思いつくのは

「質屋」

さらには

「タバコ屋」も実は「まち」にとって重要ポイントだったと思います。

井上順(之)の唄っていた「お世話になりました」の中の

「たばこ屋のおばぁちゃん お世話になりました

お金がない時も 「後でいい」と言って

ハイライトをくれた お世話になりました」

とのフレーズは、今でも大好きで、ときどき意味もなく

くちずさんでいます。

映画「三丁目の夕日」でも、

もたいまさこさん演じるたばこ屋のおばちゃんが要所を

締めてました。

つまりは、普通、間口たった半間(90センチ)なのに、まちにとって、一つの拠点だったといえると思います。

【追記】

あと、比較的少数にとどまる(そうでないと、何のための地図だかわからなくなる)生活密着型の店舗だった絶滅(危惧)種の括りとしては

・豆腐屋

・パン屋

(ただし、いずれも自家製造のものに限る)

そして

・質屋

・古書店

などが考えられます。

Re: 代田の写真募集 - きむらたかし@三田用水

2019/10/03 (Thu) 21:37:09

[帝国音楽学校]

についての、ダイタカラ宛情報提供の抜粋

#Quote

帝音の写真は、建物の裏(北)ですが、ここにあります。

http://www.shiro1000.jp/tau-history/reikichi/onngaku.html

なお、

古関裕而ライブラリにも、同校の卒業記念写真らしいものがありますが、これも北側のです。

使用には古関裕而のお孫さんの承諾が必要ですので、きむらけん先生経由でお願いしてみてください。

正面(南)の方の写真は

不鮮明でもよければ、添付の 帝音.jpg

大日本職業別明細図掲載

なお、田村虎蔵の生涯

https://www.amazon.co.jp/%E8%A8%80%E6%96%87%E4%B8%80%E8%87%B4%E5%94%B1%E6%AD%8C%E3%81%AE%E5%89%B5%E5%A7%8B%E8%80%85-%E7%94%B0%E6%9D%91%E8%99%8E%E8%94%B5%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B6%AF-%E4%B8%B8%E5%B1%B1-%E5%BF%A0%E7%92%8B/dp/4276129141

という本に、田村が帝音の正面玄関前に写っている写真があると、聞いたように思うのですが、未確認

世田谷区の図書館には蔵書ありませんが、渋谷区の図書館には蔵書しています。

https://www.lib-shibuya.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail.do?idx=0

世田谷区民でも貸出カードはもらえますので、ご確認を

についての、ダイタカラ宛情報提供の抜粋

#Quote

帝音の写真は、建物の裏(北)ですが、ここにあります。

http://www.shiro1000.jp/tau-history/reikichi/onngaku.html

なお、

古関裕而ライブラリにも、同校の卒業記念写真らしいものがありますが、これも北側のです。

使用には古関裕而のお孫さんの承諾が必要ですので、きむらけん先生経由でお願いしてみてください。

正面(南)の方の写真は

不鮮明でもよければ、添付の 帝音.jpg

大日本職業別明細図掲載

なお、田村虎蔵の生涯

https://www.amazon.co.jp/%E8%A8%80%E6%96%87%E4%B8%80%E8%87%B4%E5%94%B1%E6%AD%8C%E3%81%AE%E5%89%B5%E5%A7%8B%E8%80%85-%E7%94%B0%E6%9D%91%E8%99%8E%E8%94%B5%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B6%AF-%E4%B8%B8%E5%B1%B1-%E5%BF%A0%E7%92%8B/dp/4276129141

という本に、田村が帝音の正面玄関前に写っている写真があると、聞いたように思うのですが、未確認

世田谷区の図書館には蔵書ありませんが、渋谷区の図書館には蔵書しています。

https://www.lib-shibuya.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail.do?idx=0

世田谷区民でも貸出カードはもらえますので、ご確認を

梶山公子さんの「河骨川」ツアー参加の記 - きむらたかし@三田用水

2019/09/29 (Sun) 16:36:28

〔その流路の変遷〕

2019年9月28日、「あるく渋谷川入門」の著者である梶山公子さんにご案内いただいた、北沢川文化遺産保存の会の表題のツアー(というより、内容的には「巡検」)。

この宇田川の支流の河骨川は、小田急線の工事のために流路が変更されたといわれているのですが、いわば「予習」のために、手許にある幾枚かの1万分の1地形図「中野」を眺めていたところ、以下のように、小田急線とは無関係に流路が変更された区間があるらしいことがわかりました。

右図は、

M42測T05一修測 図

の上に

同S03三修測S06部修 図

の記載を青色に変換して重ねた図です。

この図のA、つまり、概ね代々幡村大字代々木423番地から390番地にかけての区間は、

同T10二修測 図

の時点で、すでに、現在も小田急線の東に沿う直線状の道路の開鑿に伴ったものと思われますが、S06部修図に見られるような直流化が行われてます。

したがって、「小田急線の工事のために」流路が変更されたのは、Bの、390番地以南の代々木八幡駅付近までの区間ということになります。

2019年9月28日、「あるく渋谷川入門」の著者である梶山公子さんにご案内いただいた、北沢川文化遺産保存の会の表題のツアー(というより、内容的には「巡検」)。

この宇田川の支流の河骨川は、小田急線の工事のために流路が変更されたといわれているのですが、いわば「予習」のために、手許にある幾枚かの1万分の1地形図「中野」を眺めていたところ、以下のように、小田急線とは無関係に流路が変更された区間があるらしいことがわかりました。

右図は、

M42測T05一修測 図

の上に

同S03三修測S06部修 図

の記載を青色に変換して重ねた図です。

この図のA、つまり、概ね代々幡村大字代々木423番地から390番地にかけての区間は、

同T10二修測 図

の時点で、すでに、現在も小田急線の東に沿う直線状の道路の開鑿に伴ったものと思われますが、S06部修図に見られるような直流化が行われてます。

したがって、「小田急線の工事のために」流路が変更されたのは、Bの、390番地以南の代々木八幡駅付近までの区間ということになります。

Re: 梶山公子さんの「河骨川」ツアー参加の記 - きむらたかし@三田用水

2019/09/30 (Mon) 15:26:57

〔旧山内侯爵邸の高射砲〕

今回の巡検の折、かの「切通しの坂」の北に位置する、山内侯爵邸に、戦時中、明治神宮を護るために、高射砲が2門置かれていた、との地元の伝承があるとのお話をうかがいました。

世田谷区内の高射砲陣地跡の例をみても、終戦で武装解除の一環として、砲は撤去されても、砲を支えるために必要なの強固な基礎は、急いで取り壊す必要もないので、長く遺っていることも多いので、昭和22年の空中写真

https://map.goo.ne.jp/map/latlon/E139.41.40.233N35.40.42.532/zoom/11/?data=showa-22

を見たのですが、どうも基礎らしきものは見当たりません。

「経堂界隈」を書かれていて、会のツアーに幾度かご参加頂いている岡本さんが、古老の話をもとによく指摘されていることですが、高射機関砲

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1093766/18

とか

高角砲(口径120ミリ)

を高射砲と混同した話が多いとのことです。

もともと艦載用だった高角砲はともかく、高射機関砲なら口径数十ミリ程度でしょうから、それほど強固な基礎は不要のはずなので、あるいは、艦載機など低空で侵入する航空機に対応するために、ここに、高射機関砲が置かれていたのかもしれません。

今回の巡検の折、かの「切通しの坂」の北に位置する、山内侯爵邸に、戦時中、明治神宮を護るために、高射砲が2門置かれていた、との地元の伝承があるとのお話をうかがいました。

世田谷区内の高射砲陣地跡の例をみても、終戦で武装解除の一環として、砲は撤去されても、砲を支えるために必要なの強固な基礎は、急いで取り壊す必要もないので、長く遺っていることも多いので、昭和22年の空中写真

https://map.goo.ne.jp/map/latlon/E139.41.40.233N35.40.42.532/zoom/11/?data=showa-22

を見たのですが、どうも基礎らしきものは見当たりません。

「経堂界隈」を書かれていて、会のツアーに幾度かご参加頂いている岡本さんが、古老の話をもとによく指摘されていることですが、高射機関砲

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1093766/18

とか

高角砲(口径120ミリ)

を高射砲と混同した話が多いとのことです。

もともと艦載用だった高角砲はともかく、高射機関砲なら口径数十ミリ程度でしょうから、それほど強固な基礎は不要のはずなので、あるいは、艦載機など低空で侵入する航空機に対応するために、ここに、高射機関砲が置かれていたのかもしれません。

長谷川乙彦邸を探す - きむらたかし@三田用水

2019/09/24 (Tue) 23:51:55

〔「本家」の…〕

下北沢X物語(3849)―会報第159号:北沢川文化遺産保存の会―

http://blog.livedoor.jp/rail777/archives/52100665.html

で、採り上げられている、マダム鹿子木からのご報告中の、我が国のとりわけ中等教育界の重鎮

長谷川乙彦教授

のお話。

どうやら北沢地区のお話のようですので、少し調べてみました。

引用の、長谷川教授が主事を務めていた

広島大学附属中高等学校(当時)の同窓会報アカシア(467号)

http://acacia1905.jp/kaiho/yawa/09-467.pdf

(*インターネト・エクスプローラではつながりにくいURLなので、時間をおいて、何度かアクセスする必要がある。グーグル・クロームだと、つながり易い)

に、同校の創立80周年(1985年)と100周年(2005)の記念行事を機に、それぞれ先だって、当初2体作られたうち1体は原爆で消滅してしまった、同教授の胸像の残り一体を探して同教授の遺族を訪ねた顛末が、同校の後身である広島大学附属中・高等学校の平山清元教官によって語られています。

平山元教官によれば、1985年の80周年に先立って、長谷川教授のご長男の輝彦氏はすでに亡くなっていたことから、ご長女の松本須磨子さん宅をまず訪ねたとのことです。

この会報をざっと読んだ限りでは、長谷川教授の胸像が発見されたという、輝彦氏宅の場所や、同夫人のお名前も書かれていないので、まずは、ご長女の松本須磨子さんの家の場所を探してみることにしました。

残念がら、この1985年(昭和60)年ころの北沢地区の地図は手持ちがなく、どうしたものかと思ったのですが、「いずれ何かの役に立つかもしれない」と思って保存しておいた昭和57年12月1日現在の「東京23区 50音別電話帳 個人名」(上・中・下)を思い出しました。

早速、書庫から捜し出して開いてみると…ありました!

森本須磨子 ###-#### 世、代沢2-32(下巻p.1031)

これは、住居表示ですが、その施行前の昭和37年版の住宅地図で該当の場所(北沢1丁目279)をみると、

「長谷川」

という、須磨子さんの旧姓が表示されています(ほとんど同時期のものと思われる町内会図でもほぼ同様)。

ここの場所は、下北沢駅からはやや遠回りにはなるのですが、「『郵便局』の角を左に曲がると後は『道なり』」といえる場所ですので、説明のしやすいルートなので、本家ページにある「下北沢の駅から郵便局の方へ行った斜めの道」にいう「郵便局」とは、上の地図の「北澤郵便局」(先の町内会図によると、正確には「北澤二丁目郵便局」)、1985年には住居表示の実施後なので「代沢郵便局」らしいことがわかります。

*図の赤線が旧・須磨子さん宅、青線が現・代沢郵便局、緑線が現・「餃子の王将」

【この後見つけ出した、旧長谷川教授邸については続編で】

下北沢X物語(3849)―会報第159号:北沢川文化遺産保存の会―

http://blog.livedoor.jp/rail777/archives/52100665.html

で、採り上げられている、マダム鹿子木からのご報告中の、我が国のとりわけ中等教育界の重鎮

長谷川乙彦教授

のお話。

どうやら北沢地区のお話のようですので、少し調べてみました。

引用の、長谷川教授が主事を務めていた

広島大学附属中高等学校(当時)の同窓会報アカシア(467号)

http://acacia1905.jp/kaiho/yawa/09-467.pdf

(*インターネト・エクスプローラではつながりにくいURLなので、時間をおいて、何度かアクセスする必要がある。グーグル・クロームだと、つながり易い)

に、同校の創立80周年(1985年)と100周年(2005)の記念行事を機に、それぞれ先だって、当初2体作られたうち1体は原爆で消滅してしまった、同教授の胸像の残り一体を探して同教授の遺族を訪ねた顛末が、同校の後身である広島大学附属中・高等学校の平山清元教官によって語られています。

平山元教官によれば、1985年の80周年に先立って、長谷川教授のご長男の輝彦氏はすでに亡くなっていたことから、ご長女の松本須磨子さん宅をまず訪ねたとのことです。

この会報をざっと読んだ限りでは、長谷川教授の胸像が発見されたという、輝彦氏宅の場所や、同夫人のお名前も書かれていないので、まずは、ご長女の松本須磨子さんの家の場所を探してみることにしました。

残念がら、この1985年(昭和60)年ころの北沢地区の地図は手持ちがなく、どうしたものかと思ったのですが、「いずれ何かの役に立つかもしれない」と思って保存しておいた昭和57年12月1日現在の「東京23区 50音別電話帳 個人名」(上・中・下)を思い出しました。

早速、書庫から捜し出して開いてみると…ありました!

森本須磨子 ###-#### 世、代沢2-32(下巻p.1031)

これは、住居表示ですが、その施行前の昭和37年版の住宅地図で該当の場所(北沢1丁目279)をみると、

「長谷川」

という、須磨子さんの旧姓が表示されています(ほとんど同時期のものと思われる町内会図でもほぼ同様)。

ここの場所は、下北沢駅からはやや遠回りにはなるのですが、「『郵便局』の角を左に曲がると後は『道なり』」といえる場所ですので、説明のしやすいルートなので、本家ページにある「下北沢の駅から郵便局の方へ行った斜めの道」にいう「郵便局」とは、上の地図の「北澤郵便局」(先の町内会図によると、正確には「北澤二丁目郵便局」)、1985年には住居表示の実施後なので「代沢郵便局」らしいことがわかります。

*図の赤線が旧・須磨子さん宅、青線が現・代沢郵便局、緑線が現・「餃子の王将」

【この後見つけ出した、旧長谷川教授邸については続編で】

Re: 長谷川乙彦邸を探す - きむらたかし@三田用水

2019/09/25 (Wed) 00:44:18

〔先の…〕

同窓会報を読んでみても、平山教官が、須磨子さんから「200メートル先に…の家がある」と言われて訪ねたという須磨子さんの兄、つまり、故長谷川輝彦氏の家については、それ以上に位置を示す情報がありませんし、判明した須磨子さん宅から半径200メートルの範囲を住宅地図で虱潰しに探すのは、住宅密集地ですのでかなり難しい。

結局、頼ることになったのは、交詢社の日本紳士録。

国会図書館のデジタル情報を検索すると、その、

日本紳士録. 43版(昭和14年)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1074236/298

に、当時の住所が「世田谷、北澤二ノ九六」とありました。

順調な成り行きに、喜び勇んで、地番と現在の住居表示が対照できるブルーマップで、場所を確認して茫然。

「えっ、うそでしょ?ここなのか!…」

ここには、現在も末裔の方(「どのような方」のかは、今まで全く知らなかったのですが)がお住まいであることが、かねてからわかっていた場所なので、とりあえず地図は載せませんが(ただし、この場所はある種の公開情報である可能性があり、そのことを確認できたら、追記します)、ここは、驚くほかない場所だったのです。

皆さんご存知の、我が家内というか連れ合いというか、要するに「金ちゃん」こと木村圭子、独身時代に3回、世田谷区内に居を構えています。

金ちゃん旧居① は、北沢(ただし、岳父の社宅)

金ちゃん旧居② は、成城(ただし、町はずれの6丁目)

そして

金ちゃん旧居③ が、なんと長谷川教授旧居の場所!

言い換えれば、長谷川教授のご長男輝彦氏の未亡人が、金ちゃんの家主さんだったのです、実は。

蓋をあけてみると、

・須磨子さん宅から200メートルというのは「過少申告」で実際は約400メートル。

・長谷川教授邸は、須磨子さん宅からは略東方の池ノ上台地上にあって、小字名でいえば「上ノ町」で、野屋敷ではなかった。

・件の「郵便局」が、下北沢一番街(本通り/すずらん通り)にあった北沢郵便局ではなく、代沢郵便局だった。

同窓会報を読んでみても、平山教官が、須磨子さんから「200メートル先に…の家がある」と言われて訪ねたという須磨子さんの兄、つまり、故長谷川輝彦氏の家については、それ以上に位置を示す情報がありませんし、判明した須磨子さん宅から半径200メートルの範囲を住宅地図で虱潰しに探すのは、住宅密集地ですのでかなり難しい。

結局、頼ることになったのは、交詢社の日本紳士録。

国会図書館のデジタル情報を検索すると、その、

日本紳士録. 43版(昭和14年)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1074236/298

に、当時の住所が「世田谷、北澤二ノ九六」とありました。

順調な成り行きに、喜び勇んで、地番と現在の住居表示が対照できるブルーマップで、場所を確認して茫然。

「えっ、うそでしょ?ここなのか!…」

ここには、現在も末裔の方(「どのような方」のかは、今まで全く知らなかったのですが)がお住まいであることが、かねてからわかっていた場所なので、とりあえず地図は載せませんが(ただし、この場所はある種の公開情報である可能性があり、そのことを確認できたら、追記します)、ここは、驚くほかない場所だったのです。

皆さんご存知の、我が家内というか連れ合いというか、要するに「金ちゃん」こと木村圭子、独身時代に3回、世田谷区内に居を構えています。

金ちゃん旧居① は、北沢(ただし、岳父の社宅)

金ちゃん旧居② は、成城(ただし、町はずれの6丁目)

そして

金ちゃん旧居③ が、なんと長谷川教授旧居の場所!

言い換えれば、長谷川教授のご長男輝彦氏の未亡人が、金ちゃんの家主さんだったのです、実は。

蓋をあけてみると、

・須磨子さん宅から200メートルというのは「過少申告」で実際は約400メートル。

・長谷川教授邸は、須磨子さん宅からは略東方の池ノ上台地上にあって、小字名でいえば「上ノ町」で、野屋敷ではなかった。

・件の「郵便局」が、下北沢一番街(本通り/すずらん通り)にあった北沢郵便局ではなく、代沢郵便局だった。

ホントかよ?何で? - きむらたかし@三田用水

2019/09/22 (Sun) 00:39:44

ニュースサイトHUFFPOST の2019年09月20日 18時14分 JST 配信記事

https://www.huffingtonpost.jp/entry/shimokitazawa_jp_5d847d6fe4b0957256b48d84

によれば

「世界各国で発行されている情報誌「タイムアウト」は9月17日、「世界で最もクールな50の街」を発表した。各国の人気エリアを抑えて、東京・下北沢が2位に食い込んだ。」

由

【追記】

米語で「クール」というのは、強引に意訳すると「冷や水を浴びて覚醒させられたように『カッコイイ』」という意味です。

ところで、今から3分の1世紀ほど前、まだ一時の治安不良状態がようやく解消され始めたころの。米国ニューヨーク州、ニューヨーク市が、日本でも(おそらく、ヨーロッパ圏の若い世代の中でも)一つのブームになりました。

当時、妹がカナダのトロントに留学していたこともあって、友人の新婚旅行に付き合って行ってみたのですが、「さすが、これこそ都市だ!」

それというのも「アヤシイ悪所」があってこそ、初めて「都市」といえることを痛感したせいです(そうでなければ、当時のロス・アンゼルスみたいな(アブナイ場所はあってもアヤシイ場所が見当たらない)だだの「広大な田舎町」)。

それは措いて、それから10年位経って、渋谷の東急ハンズの周辺が、ニューヨークの「グリーン・ニッチ・ヴィレッジ」にそっくりとの評判が海外で立った由。

今度は、シモキタですか。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/shimokitazawa_jp_5d847d6fe4b0957256b48d84

によれば

「世界各国で発行されている情報誌「タイムアウト」は9月17日、「世界で最もクールな50の街」を発表した。各国の人気エリアを抑えて、東京・下北沢が2位に食い込んだ。」

由

【追記】

米語で「クール」というのは、強引に意訳すると「冷や水を浴びて覚醒させられたように『カッコイイ』」という意味です。

ところで、今から3分の1世紀ほど前、まだ一時の治安不良状態がようやく解消され始めたころの。米国ニューヨーク州、ニューヨーク市が、日本でも(おそらく、ヨーロッパ圏の若い世代の中でも)一つのブームになりました。

当時、妹がカナダのトロントに留学していたこともあって、友人の新婚旅行に付き合って行ってみたのですが、「さすが、これこそ都市だ!」

それというのも「アヤシイ悪所」があってこそ、初めて「都市」といえることを痛感したせいです(そうでなければ、当時のロス・アンゼルスみたいな(アブナイ場所はあってもアヤシイ場所が見当たらない)だだの「広大な田舎町」)。

それは措いて、それから10年位経って、渋谷の東急ハンズの周辺が、ニューヨークの「グリーン・ニッチ・ヴィレッジ」にそっくりとの評判が海外で立った由。

今度は、シモキタですか。

Re: 今日の回覧板から - きむらたかし@三田用水

2019/09/01 (Sun) 15:51:03

その2

令和元年度 北沢区民講座

9月18日 地名からみる地域~代田のダイダラボッチ~

9月25日 下北沢周辺散策!6キロの道のり

10月2日 もっと知りたい北沢地域

1、3回目は、座学

2回目は、巡検

令和元年度 北沢区民講座

9月18日 地名からみる地域~代田のダイダラボッチ~

9月25日 下北沢周辺散策!6キロの道のり

10月2日 もっと知りたい北沢地域

1、3回目は、座学

2回目は、巡検

Re: 今日の回覧板から - きむらたかし@三田用水

Site

2019/09/19 (Thu) 17:53:08

〔世田谷区史 編さんだより〕

という見慣れぬリーフレットが入っていました。

しかも、第3号(年2回発行のようです)

奥付?を見ると

世田谷区政策企画課 区史編さん担当

〒154-0021

世田谷区豪徳寺2-28-3 厚生会館内

TEL 03(6432)6144

FAX 03(6432)6145

の由。

まずは、1・2号のバックナンバー*を入手せねば。

【追記】

*ここ

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/001/001/003/d00161290.html

で、最新号をはじめ入手できます。

※画像は、その4ページ末尾にある史料の募集告知

【追記】20200315

今日の回覧板に4号が入っていました。

という見慣れぬリーフレットが入っていました。

しかも、第3号(年2回発行のようです)

奥付?を見ると

世田谷区政策企画課 区史編さん担当

〒154-0021

世田谷区豪徳寺2-28-3 厚生会館内

TEL 03(6432)6144

FAX 03(6432)6145

の由。

まずは、1・2号のバックナンバー*を入手せねば。

【追記】

*ここ

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/001/001/003/d00161290.html

で、最新号をはじめ入手できます。

※画像は、その4ページ末尾にある史料の募集告知

【追記】20200315

今日の回覧板に4号が入っていました。

ダイダラボッチの唄 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/08/30 (Fri) 19:54:47

〔ダイダラボッチの唄@世田谷代田駅構内〕

@FaceBook

https://www.facebook.com/kodama.moemi/videos/1816521561820327/

です。

20年3月の広場のオープニングの折、様々な方の様々のヴァージョンの競演というのも、面白いかも。

https://www.facebook.com/kodama.moemi/videos/1816521561820327/

です。

20年3月の広場のオープニングの折、様々な方の様々のヴァージョンの競演というのも、面白いかも。

Re: ダイダラボッチの唄 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/09/07 (Sat) 12:47:01

〔チンドン好井さんの…〕

パフォーマンスについては、

ここ「8分の告知 チンドン好井」

http://chindon-yoshii.com/8%e5%88%86%e3%81%ae%e5%91%8a%e7%9f%a5/

参照。

パフォーマンスについては、

ここ「8分の告知 チンドン好井」

http://chindon-yoshii.com/8%e5%88%86%e3%81%ae%e5%91%8a%e7%9f%a5/

参照。

Re: ダイダラボッチの唄 - 北沢川文化遺産保存の会

2019/09/13 (Fri) 18:32:34

旧・北澤4丁目の「国旗掲揚所」 - きむらたかし@三田用水

2019/09/07 (Sat) 18:02:01

〔世田谷区立郷土資料館発行の…〕

「『地図で見る世田谷展』図録」2017・刊

を見ていたら、その【054】図として「北澤四丁目案内圖」S11年・刊が掲載されていました。

当時の北澤4丁目は、今の北沢1丁目なのですが、その延命地蔵の道路向かいあたりに、国旗掲揚所との表示があります。

延命地蔵の向かいといえば、件の富士講碑なのですが、これを国旗掲揚所に流用しようというのは、当時としては「不敬の極み」でしょうから、並びの「皇太子殿下*御成婚記念碑」なのではないかと思い至り、北沢八幡の祭礼の日の今日、御神酒所にご祝儀を届けるついでに、現地を確認してきました。

*昭和天皇のことです。念のため。

結果は「ビンゴ!」。

石碑の中心は、台座の中心から南(道路から見て左)にずれており。石碑の根元のすぐ北側に、四角い穴が掘られていますので、ここに国旗を掲揚するためのポールが建てられていたのでしょう。

かねてから、皇太子御成婚記念碑というのは、もちろん建立して悪いわけではないにしても、やや唐突に思えていたのですが、その疑問が氷解しました。

つまり、この場所の主旨は、あくまで国旗を掲揚する場所であって、石碑の方は、その由来、つまり「皇太子殿下の御成婚を祝して、この国旗掲揚所を建立した」ことを示すに止まるのだと思われます。

「『地図で見る世田谷展』図録」2017・刊

を見ていたら、その【054】図として「北澤四丁目案内圖」S11年・刊が掲載されていました。

当時の北澤4丁目は、今の北沢1丁目なのですが、その延命地蔵の道路向かいあたりに、国旗掲揚所との表示があります。

延命地蔵の向かいといえば、件の富士講碑なのですが、これを国旗掲揚所に流用しようというのは、当時としては「不敬の極み」でしょうから、並びの「皇太子殿下*御成婚記念碑」なのではないかと思い至り、北沢八幡の祭礼の日の今日、御神酒所にご祝儀を届けるついでに、現地を確認してきました。

*昭和天皇のことです。念のため。

結果は「ビンゴ!」。

石碑の中心は、台座の中心から南(道路から見て左)にずれており。石碑の根元のすぐ北側に、四角い穴が掘られていますので、ここに国旗を掲揚するためのポールが建てられていたのでしょう。

かねてから、皇太子御成婚記念碑というのは、もちろん建立して悪いわけではないにしても、やや唐突に思えていたのですが、その疑問が氷解しました。

つまり、この場所の主旨は、あくまで国旗を掲揚する場所であって、石碑の方は、その由来、つまり「皇太子殿下の御成婚を祝して、この国旗掲揚所を建立した」ことを示すに止まるのだと思われます。

Re: 旧・北澤4丁目の「国旗掲揚所」 - きむらたかし@三田用水

2019/09/07 (Sat) 19:02:59

Re: 旧・北澤4丁目の「国旗掲揚所」 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/09/08 (Sun) 02:00:07

〔この機会に…〕

当地の石造物の位置の変遷を整理・集約しておきます。

1 富士講碑

佐藤敏雄「下北沢通史」同/S61・刊

pp.129~の

「3.安野敬一氏(大正四年生まれ)

北沢一丁目在住。昭和六〇年七月聴取」中で

「(8)塔・古寺など

当家のすぐ近くにある庚申塔・富士講碑などは私ら地元の者で管理している。

建っている位置は大体昔のままで、唯、富士講碑は南側にマンションが建ったとき少し北へ移した。」p.133

とされています。

つまり、1970年にチサンマンション北沢(確か、当地域のマンションの嚆矢)が建つまでは、現在の場所から路地を隔てた南側の同マンションの敷地内にあったらしいことがわかります。

2 延命地蔵/庚申塔

世田谷区民俗調査団・編「下北沢 世田谷区民俗調査第8次報告」世田谷区教育委員会/S63年・刊

の「信仰・口承文芸(小泉凡*)」中「5.路傍の神仏」に

「延命地蔵(北沢1丁目30) マンションを建てるために現在の場所に移したもので北沢1丁目の町内で祀っている。掃除は自主的に行っている。」とあります(p.80)。

つまり、1983年に現在のセブンハイム北沢が建つときに、従来あった同マンション敷地の北西隅の辻の場所が補助54号線の道路用地にかかっていたために、現在の場所に移されていて、この経過は当方もリアルタイムで現認してます。

*執筆者の小泉凡さん、先程気付いたのですが、

まず間違いなく、八雲の曾孫です(世田谷生まれ、成城院卒)。

https://sanin-tanken.jp/room/colum12

3 国旗掲揚所(附「皇太子殿下御成婚記念」石碑)

国旗掲揚所については、移転したという記録は今のところみあたりません。

参考地図@gmap

https://drive.google.com/open?id=1BtAhtgeUi8U0nOC6nG4k_5l_DbOVGdGQ&usp=sharing

当地の石造物の位置の変遷を整理・集約しておきます。

1 富士講碑

佐藤敏雄「下北沢通史」同/S61・刊

pp.129~の

「3.安野敬一氏(大正四年生まれ)

北沢一丁目在住。昭和六〇年七月聴取」中で

「(8)塔・古寺など

当家のすぐ近くにある庚申塔・富士講碑などは私ら地元の者で管理している。

建っている位置は大体昔のままで、唯、富士講碑は南側にマンションが建ったとき少し北へ移した。」p.133

とされています。

つまり、1970年にチサンマンション北沢(確か、当地域のマンションの嚆矢)が建つまでは、現在の場所から路地を隔てた南側の同マンションの敷地内にあったらしいことがわかります。

2 延命地蔵/庚申塔

世田谷区民俗調査団・編「下北沢 世田谷区民俗調査第8次報告」世田谷区教育委員会/S63年・刊

の「信仰・口承文芸(小泉凡*)」中「5.路傍の神仏」に

「延命地蔵(北沢1丁目30) マンションを建てるために現在の場所に移したもので北沢1丁目の町内で祀っている。掃除は自主的に行っている。」とあります(p.80)。

つまり、1983年に現在のセブンハイム北沢が建つときに、従来あった同マンション敷地の北西隅の辻の場所が補助54号線の道路用地にかかっていたために、現在の場所に移されていて、この経過は当方もリアルタイムで現認してます。

*執筆者の小泉凡さん、先程気付いたのですが、

まず間違いなく、八雲の曾孫です(世田谷生まれ、成城院卒)。

https://sanin-tanken.jp/room/colum12

3 国旗掲揚所(附「皇太子殿下御成婚記念」石碑)

国旗掲揚所については、移転したという記録は今のところみあたりません。

参考地図@gmap

https://drive.google.com/open?id=1BtAhtgeUi8U0nOC6nG4k_5l_DbOVGdGQ&usp=sharing

テレビ信州「鉛筆部隊~“あした”を描いた子供たち~」 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/09/03 (Tue) 23:50:48

〔本家〕

http://blog.livedoor.jp/rail777/archives/52098648.html

に書いたとおり、番組中、気になる画像がありました。

鳴瀬さんのいう「稗田阿礼子」こと松本さんへのご家族からのハガキらしい、右のもの。

文体からみて、2015/08放映の「たけしのアンビリーバボー」のラスト近くで、8.15の直後、洗馬の松本さんに「牛缶」を持ってきた「お兄ちゃん」が書いたものかと想像しているのですが、どうやら、S20/05の山の手空襲の被害地域を示す図ではないかと思われます。

http://blog.livedoor.jp/rail777/archives/52098648.html

に書いたとおり、番組中、気になる画像がありました。

鳴瀬さんのいう「稗田阿礼子」こと松本さんへのご家族からのハガキらしい、右のもの。

文体からみて、2015/08放映の「たけしのアンビリーバボー」のラスト近くで、8.15の直後、洗馬の松本さんに「牛缶」を持ってきた「お兄ちゃん」が書いたものかと想像しているのですが、どうやら、S20/05の山の手空襲の被害地域を示す図ではないかと思われます。

Re: テレビ信州「鉛筆部隊~“あした”を描いた子供たち~」 - きむらたかし@三田用水

2019/09/06 (Fri) 00:48:21

〔梅丘国民学校|小学校〕

先のハガキで一番気になったのは、右より中程の「ネズ山」左の、四角い枠の中の「梅丘」の文字です。

梅丘駅ならば、その下の「急田小」のところに「梅丘」とありまますので、先の枠内のは駅以外の「梅丘」を冠した何かということになり、可能性として一番高いのは「梅丘国民学校」です。

ほとんど目にすることがない名前の学校なのですが、手許の地図の中でいえば、今の梅丘中学の場所に

・昭和16年版の地形社の「世田谷区全図」に「梅丘小学校」とある

(同じ地形社図の14年版にはない)

・1946年版の米軍のAMSマップに「Umegaoka Grade School」と表示されている

ので、

昭和14年から国民学校令が施行された昭和16年4月の間に創立され

梅丘中学が創立された昭和22年2月より前に廃校になった

ようなのですが、詳しいことはまだわかりません。

【追記】

三田義春・編「世田谷の地名(上)」世田谷区教育委員会/S59・刊

p.253の年表によると、

昭和15年9月、ここに梅丘高等小学校が創立されたとされている。

その直後の、昭和16年4月の国民学校令の施行で、国民学校高等科となったことになる。

就学年齢は、中学と同一だったので、学童集団疎開の対象外だったようで、「世田谷教育史 資料編六」に、この学校の疎開記録がない理由がわかった。

また、ここが昭和22年に、梅丘中学校に、いわば改組されたのは自然の流れといえ、その結果、授業科目に、英語が加わり、また算数が代数+幾何に変わったわけである。

先のハガキで一番気になったのは、右より中程の「ネズ山」左の、四角い枠の中の「梅丘」の文字です。

梅丘駅ならば、その下の「急田小」のところに「梅丘」とありまますので、先の枠内のは駅以外の「梅丘」を冠した何かということになり、可能性として一番高いのは「梅丘国民学校」です。

ほとんど目にすることがない名前の学校なのですが、手許の地図の中でいえば、今の梅丘中学の場所に

・昭和16年版の地形社の「世田谷区全図」に「梅丘小学校」とある

(同じ地形社図の14年版にはない)

・1946年版の米軍のAMSマップに「Umegaoka Grade School」と表示されている

ので、

昭和14年から国民学校令が施行された昭和16年4月の間に創立され

梅丘中学が創立された昭和22年2月より前に廃校になった

ようなのですが、詳しいことはまだわかりません。

【追記】

三田義春・編「世田谷の地名(上)」世田谷区教育委員会/S59・刊

p.253の年表によると、

昭和15年9月、ここに梅丘高等小学校が創立されたとされている。

その直後の、昭和16年4月の国民学校令の施行で、国民学校高等科となったことになる。

就学年齢は、中学と同一だったので、学童集団疎開の対象外だったようで、「世田谷教育史 資料編六」に、この学校の疎開記録がない理由がわかった。

また、ここが昭和22年に、梅丘中学校に、いわば改組されたのは自然の流れといえ、その結果、授業科目に、英語が加わり、また算数が代数+幾何に変わったわけである。

Re: テレビ信州「鉛筆部隊~“あした”を描いた子供たち~」 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/09/06 (Fri) 09:39:01

〔東松原南西の…〕

「オジタウサマ」(おじぞうさま)

この道路沿いには、東松原駅寄りに「児育地蔵」、その西に「徳明地蔵」がある。

前者は略T字路に、後者はY字路に位置しているので、図は後者を指しているようである。

参照「荏原郡松原村民俗信仰ポイント図」

https://drive.google.com/open?id=1FkQEviegdSzqTQeQZTessMK00Eo&usp=sharing

「オジタウサマ」(おじぞうさま)

この道路沿いには、東松原駅寄りに「児育地蔵」、その西に「徳明地蔵」がある。

前者は略T字路に、後者はY字路に位置しているので、図は後者を指しているようである。

参照「荏原郡松原村民俗信仰ポイント図」

https://drive.google.com/open?id=1FkQEviegdSzqTQeQZTessMK00Eo&usp=sharing

Re: テレビ信州「鉛筆部隊~“あした”を描いた子供たち~」 - きむらたかし@三田用水

2019/09/07 (Sat) 11:00:16

〔蛇?池〕

「東松原」左下。

1文字目の判読が難かしく、ヘンがケモノヘンのようにも見えるのですが、ツクリの方が它のようなので、とりあえず、蛇池なのかと思います。

ともかく、東松原駅の西方にある池を指していることは間違いなさそうなのですが、一般的な地図では、それらしい池がみあたらない。

そこで、1/3000帝都地形図「羽根木」(上図)を引っ張り出してみたら、候補が2つ見つかりました。

まず一つは、「旭松園釣堀」(青傍線)。

もう一つは、帝都線(現・京王井の頭線)と浄徳寺の間の溜池と思われる場所(青矢印)

です。

釣堀に「蛇」というのもどうかとは思ったのですが、何分戦時中ですので、のんびり釣どころではないので、誰も使わない池にヘビが棲み着いても不思議はありません。

問題は、溜池の方です。

たしかにここは、北沢川の里俗・明大前支流の流路にあたり(現に、池の右上に流入口、左下に流出口が描かれている)、少なくとも過去には、ここから下流の北沢川との合流点までの間の水田の灌漑のための溜池として有効な場所にあります。

しかし、この池、明治42年までの1/10000地形図「世田谷」まで遡っても描かれている地図はありませんので、灌漑期に先立って毎年春先あたりから水を貯めはじめて、夏の終わりに水を抜くといった、季節的に使う池だったのではないかと思います。

さて、葉書の蛇池、どちらの池なのでしょうか。

「東松原」左下。

1文字目の判読が難かしく、ヘンがケモノヘンのようにも見えるのですが、ツクリの方が它のようなので、とりあえず、蛇池なのかと思います。

ともかく、東松原駅の西方にある池を指していることは間違いなさそうなのですが、一般的な地図では、それらしい池がみあたらない。

そこで、1/3000帝都地形図「羽根木」(上図)を引っ張り出してみたら、候補が2つ見つかりました。

まず一つは、「旭松園釣堀」(青傍線)。

もう一つは、帝都線(現・京王井の頭線)と浄徳寺の間の溜池と思われる場所(青矢印)

です。

釣堀に「蛇」というのもどうかとは思ったのですが、何分戦時中ですので、のんびり釣どころではないので、誰も使わない池にヘビが棲み着いても不思議はありません。

問題は、溜池の方です。

たしかにここは、北沢川の里俗・明大前支流の流路にあたり(現に、池の右上に流入口、左下に流出口が描かれている)、少なくとも過去には、ここから下流の北沢川との合流点までの間の水田の灌漑のための溜池として有効な場所にあります。

しかし、この池、明治42年までの1/10000地形図「世田谷」まで遡っても描かれている地図はありませんので、灌漑期に先立って毎年春先あたりから水を貯めはじめて、夏の終わりに水を抜くといった、季節的に使う池だったのではないかと思います。

さて、葉書の蛇池、どちらの池なのでしょうか。

Re: 学童疎開列車 - きむらたかし@三田用水

2019/03/26 (Tue) 23:01:04

〔毎日グラフS43/05/31増刊「鉄道100年」P.34〕

「大人」の定員は1両80名ですが、毎日新聞社蔵の写真を見ると、大人2人がけの椅子に、児童が3人がけしています。

両端のデッキ寄りの席は幅が狭いので2人がけとしても、116人。教員や寮母などの大人も乗車していることを勘案しても、1両に100人余りは乗れるはずです。

【追記】

世田谷区教育委員会「世田谷区教育史 資料編六」同/H05・刊

p.326の「(二)集団疎開輸送途上ノ状況調 駒繋国民学校」によると、同校は祐天寺駅から渋谷を経て新宿から乗車したようですが、その「輸送中ニ於ケル状況」欄によると

「車中は二、三人掛ニテ混雑等ナシ」

とあります。

やはり、写真(関西地方の疎開時のものと推定されます)は特殊事例ではなく、疎開児童の輸送では、一般的な方法だったようです。

「大人」の定員は1両80名ですが、毎日新聞社蔵の写真を見ると、大人2人がけの椅子に、児童が3人がけしています。

両端のデッキ寄りの席は幅が狭いので2人がけとしても、116人。教員や寮母などの大人も乗車していることを勘案しても、1両に100人余りは乗れるはずです。

【追記】

世田谷区教育委員会「世田谷区教育史 資料編六」同/H05・刊

p.326の「(二)集団疎開輸送途上ノ状況調 駒繋国民学校」によると、同校は祐天寺駅から渋谷を経て新宿から乗車したようですが、その「輸送中ニ於ケル状況」欄によると

「車中は二、三人掛ニテ混雑等ナシ」

とあります。

やはり、写真(関西地方の疎開時のものと推定されます)は特殊事例ではなく、疎開児童の輸送では、一般的な方法だったようです。

Re: 学童疎開列車 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/03/26 (Tue) 23:15:20

したがって、1200人ならば12両。

昔のスキー夜行みたいに、床に寝るテもありますし、あるいは、図のホハニ8430のような手荷物合造車があれば、十分輸送可能でしょう。

これらの客車はいわゆる17m級ですので、機関車を除き、全長17×13=220mほど。

http://cyuouline.la.coocan.jp/page298.html

にある、戦後の411レは、塩尻-松本間で(おそらく20mクラス)13両の全長260mですので、列車交換にも支障はなかったはずです。

昔のスキー夜行みたいに、床に寝るテもありますし、あるいは、図のホハニ8430のような手荷物合造車があれば、十分輸送可能でしょう。

これらの客車はいわゆる17m級ですので、機関車を除き、全長17×13=220mほど。

http://cyuouline.la.coocan.jp/page298.html

にある、戦後の411レは、塩尻-松本間で(おそらく20mクラス)13両の全長260mですので、列車交換にも支障はなかったはずです。

Re: 学童疎開列車 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/07/12 (Fri) 17:47:02

【昨晩…】

ネット・オークションに、

濱舘菊雄先生の「学童集団疎開 世田谷・代沢小の記録」

が非常に安価(¥300+〒300)で出品されていたので、速攻で落札してしまいました、

まだ、手許には届いていませんが、後日「邪宗門」さんに「移管」する予定です。

追記:昨16日届きました。読むのはこれから。

ネット・オークションに、

濱舘菊雄先生の「学童集団疎開 世田谷・代沢小の記録」

が非常に安価(¥300+〒300)で出品されていたので、速攻で落札してしまいました、

まだ、手許には届いていませんが、後日「邪宗門」さんに「移管」する予定です。

追記:昨16日届きました。読むのはこれから。

Re: 学童疎開列車 - きむらたかし@三田用水

2019/08/16 (Fri) 21:38:41

濱舘菊雄「学童集団疎開 世田谷・代沢小の記録」

去る、8月12日、世田谷邪宗門に移管しました。

以後、同店常備予定。

去る、8月12日、世田谷邪宗門に移管しました。

以後、同店常備予定。

Re: 学童疎開列車 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/08/29 (Thu) 09:57:22

〔昭和19年4月1日訂補〕

の時刻表がみつかったので

http://cyuouline.la.coocan.jp/page031.html

濱舘本のpp.29-30の

新宿 昭和19年8月12日 午後11時50分 発

松本 同年 同月13日 午前10時00分 着

の「疎開臨時列車」のダイヤをざっと書いてみました。

ただし、不明の夜行の上り貨物列車との交換(すれちがい)があるので、完全にこのとおりではないでしょうが。

なお、甲府駅の比較的長時間の停車は、機関車の交換(電機->蒸機)のためです。

こうやって、ダイヤにすると、短い文章ですが、濱舘先生の書いた、以下の車内や車窓の光景が目に浮かびます。

「一一時五〇分、集団疎開特別列車は、新宿を離れ、わたくしたちの疎開先である長野県に向かってばく進した。

ひとしきり騒ぎたてていた子どもたちも、さすがに疲れたとみえて、眠りにおちてしまった。

諏訪湖が車窓に現われ、さわやかな高原の朝風が、子どもたちの元気をとり戻した。

『湖!湖!』。

『諏訪湖だ』。

どの車両の窓も、子どもの顔が鈴なりで、朝霧のたちこめた湖の美しきにみとれている。

塩尻から松本平にはいって、わたしたちが日ごろあこがれていた日本アルプスの峻嶺に驚異の目を見張った。

午前一〇時、汽車はわたくしたちのめざす松本駅に着いたのであった。」

の時刻表がみつかったので

http://cyuouline.la.coocan.jp/page031.html

濱舘本のpp.29-30の

新宿 昭和19年8月12日 午後11時50分 発

松本 同年 同月13日 午前10時00分 着

の「疎開臨時列車」のダイヤをざっと書いてみました。

ただし、不明の夜行の上り貨物列車との交換(すれちがい)があるので、完全にこのとおりではないでしょうが。

なお、甲府駅の比較的長時間の停車は、機関車の交換(電機->蒸機)のためです。

こうやって、ダイヤにすると、短い文章ですが、濱舘先生の書いた、以下の車内や車窓の光景が目に浮かびます。

「一一時五〇分、集団疎開特別列車は、新宿を離れ、わたくしたちの疎開先である長野県に向かってばく進した。

ひとしきり騒ぎたてていた子どもたちも、さすがに疲れたとみえて、眠りにおちてしまった。

諏訪湖が車窓に現われ、さわやかな高原の朝風が、子どもたちの元気をとり戻した。

『湖!湖!』。

『諏訪湖だ』。

どの車両の窓も、子どもの顔が鈴なりで、朝霧のたちこめた湖の美しきにみとれている。

塩尻から松本平にはいって、わたしたちが日ごろあこがれていた日本アルプスの峻嶺に驚異の目を見張った。

午前一〇時、汽車はわたくしたちのめざす松本駅に着いたのであった。」

Re: 学童疎開列車 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/08/29 (Thu) 15:51:24

〔このBBSの…〕

【本家】Web東京荏原都市物語資料館

中の

下北沢X物語(1267)~「鉛筆部隊」の64年の軌跡

http://blog.livedoor.jp/rail777/archives/51462670.html

に、この列車に乗った疎開児童の一人である、立川裕子さんが、北沢の両親に宛てた手紙が引用されているので、この手紙と、前記のダイヤとを照合してみることにしました。

「ときどき汽車がとまりましたがほとんどとまりません。」

従前から不思議に思っていたのが、この記述でした。

あるいは、貨物列車のダイヤでこの列車を走らせたのか

とも思っていたのですが(その場合、編成上、貨車の入

替〔牽いてきた貨車の切り離しや、その駅からの新たな

貨車の連結〕の必要がない駅では、列車を停車させず、

その先の決められた駅で、反対方向の列車との交換〔す

れ違い〕や、後続の旅客列車に追い抜かれるために、余

った時間停車することになる)、今回時刻表をみて理由

がわかりました。

この疎開列車に先行する定期旅客列車である403レは、

八王子・甲府間は、今でいう「快速運転」で、大月を発

車後は、笹子、塩山、日下部にしか止まりません(とく

に、停車と再発車に時間のかかる、スイッチバックの初

狩・勝沼は通過)。

疎開列車が、これに少し後れて、いわゆる並行ダイヤで

運行されていたとすれば、帝都線(現・京王井の頭線)

や、小田急線(の、稲田登戸(現・向丘遊園)間の近郊

区間)といった、いわゆる郊外電車に乗りなれている

「都会の子」の目からみると「なかなか止まらない列車」

ということになるようなのです。

「私が目をさましたのは四時すぎでした。…だんだん日がさして行くにつれてそこらのけしきがはっきりとして来ました。(こうふ)に着くとうすうすとそこらのけしきがみえました。」

ダイヤの赤縦線のとおり、8月10日前後の甲府での日

の出は、午前5時ころ。

盆地ですので、すぐには日が差さないでしょうから、推

定される甲府の着時間5時20分(のおそらくやや過ぎ)

には、ちょうど「うすうすとそこらのけしきがみえ」る

頃合いではないかと思います。

「すわ湖も見えました。すわ湖のまわりにいっぱい家もありました。」

立川さんも、濱舘先生のいう、窓に顔を鈴なりにしてい

た一人だったのでしょう。

「着いたのは十時か十一時ごろだと思ひます。」

この点は、濱舘先生の記述から10時と考えてよいでしょ

う。

引率者の一人でしたので、当然旅程は十分に把握してい

たはずですし、あるいは、執筆時も、当時のガリ版刷り

の旅程表とか日誌を保管していた可能性もあります。

【本家】Web東京荏原都市物語資料館

中の

下北沢X物語(1267)~「鉛筆部隊」の64年の軌跡

http://blog.livedoor.jp/rail777/archives/51462670.html

に、この列車に乗った疎開児童の一人である、立川裕子さんが、北沢の両親に宛てた手紙が引用されているので、この手紙と、前記のダイヤとを照合してみることにしました。

「ときどき汽車がとまりましたがほとんどとまりません。」

従前から不思議に思っていたのが、この記述でした。

あるいは、貨物列車のダイヤでこの列車を走らせたのか

とも思っていたのですが(その場合、編成上、貨車の入

替〔牽いてきた貨車の切り離しや、その駅からの新たな

貨車の連結〕の必要がない駅では、列車を停車させず、

その先の決められた駅で、反対方向の列車との交換〔す

れ違い〕や、後続の旅客列車に追い抜かれるために、余

った時間停車することになる)、今回時刻表をみて理由

がわかりました。

この疎開列車に先行する定期旅客列車である403レは、

八王子・甲府間は、今でいう「快速運転」で、大月を発

車後は、笹子、塩山、日下部にしか止まりません(とく

に、停車と再発車に時間のかかる、スイッチバックの初

狩・勝沼は通過)。

疎開列車が、これに少し後れて、いわゆる並行ダイヤで

運行されていたとすれば、帝都線(現・京王井の頭線)

や、小田急線(の、稲田登戸(現・向丘遊園)間の近郊

区間)といった、いわゆる郊外電車に乗りなれている

「都会の子」の目からみると「なかなか止まらない列車」

ということになるようなのです。

「私が目をさましたのは四時すぎでした。…だんだん日がさして行くにつれてそこらのけしきがはっきりとして来ました。(こうふ)に着くとうすうすとそこらのけしきがみえました。」

ダイヤの赤縦線のとおり、8月10日前後の甲府での日

の出は、午前5時ころ。

盆地ですので、すぐには日が差さないでしょうから、推

定される甲府の着時間5時20分(のおそらくやや過ぎ)

には、ちょうど「うすうすとそこらのけしきがみえ」る

頃合いではないかと思います。

「すわ湖も見えました。すわ湖のまわりにいっぱい家もありました。」

立川さんも、濱舘先生のいう、窓に顔を鈴なりにしてい

た一人だったのでしょう。

「着いたのは十時か十一時ごろだと思ひます。」

この点は、濱舘先生の記述から10時と考えてよいでしょ

う。

引率者の一人でしたので、当然旅程は十分に把握してい

たはずですし、あるいは、執筆時も、当時のガリ版刷り

の旅程表とか日誌を保管していた可能性もあります。

松原征男さんの追悼文にかえて - きむらたかし@三田用水

Site

2019/08/23 (Fri) 00:39:49

おそらく、こういう「ポジティブ」な話が、松原さんに一番喜んでいただけるかと思いますので…

当方のブログ

「海外植民学校史研究会 "História da Escola de Colonizaçǎo Ultramarina" 」

https://edcutokyo.blogspot.com/

に掲載した

「【緊急告知】今後の、研究誌「海外植民学校と比佐衛」について」

https://edcutokyo.blogspot.com/2019/08/blog-post.html

を若干アレンジして、ここに転載させていただきます。

===================

■さきごろ…

これまで、6号にわたり、研究誌「海外植民学校と比佐衛」を、精力的に刊行されてきた、海外植民学校の創立者である崎山比佐衛の実弟、崎山松吾氏の孫にあたる、松原征男氏が、去る令和元年5月28日に永眠されたとの報に接しました。

私がお目にかかった、海外植民学校関係者としては、

・平成27年1月14日に亡くなった、松吾氏の次男盛繁氏

・平成29年初冬に亡くなった、植民学校の寄宿舎の後身である、片野敬之助経営の植民義塾の出身者で、第6号に「植民義塾と片野先生 」をご寄稿いただいた斉藤秀雄氏

に次ぐ、3方目の訃報となってしまいました。

■「体調がすぐれない」…

とのお話は一昨年秋ごろに伺っていたのですが、それでも、雑誌の第7号の刊行への熱意は捨てることなく、7号の目次の案文や、同号に掲載予定の「校長の裸踊り ―学校ストライキ―」の草稿は送られてきました。

研究誌の全体の中で、松原氏の構想では、8号からは、比佐衛が昭和7年に一家をあげてブラジルのアマゾナス州マウエスに移住後の時代を順次採り上げる予定でしたので、せめて、比佐衛が日本にいる時期については、松原氏のご存命中に刊行できればよかったのですが、それが一番の心残りです。

■残念ながら…

「海外植民学校と比佐衛」誌については、こちらでは、松原氏による従前の配布先を全くうかがっておらず、冊子の形での刊行を継続することは不可能です。

しかし、最小限の割付をした、初校待ちの状態で残されている上記の松原氏の遺稿のほか、比佐衛の義理の甥で養子縁組の結果弟でもある崎山信義のご長女のひろみさんご提供の貴重な文献リスト、さらに、当方で8号以降のアマゾン篇のために調査したデータ(一部はすでに当ブログで採り上げておりますが)やそれを基に書き溜めた草稿類など、このまま日の目を見せずに埋没させてしまうのはあまりに惜しいものもありますので、今後、随時ネット上で公開してゆくことにいたしました。

■加えて…

既刊の雑誌についても、一部の著作権法上問題のありそうなものを除いたうえで、随時公開することも計画しております。

*写真は、2015年8月1日の、当会の「第1回 研究大会」で、海外植民学校について発表する松原さん

Re: 2019年研究大会 発表者確定 - 北沢川文化遺産保存の会

2019/06/22 (Sat) 14:20:56

懇親会のイベントではロスコンパニェロス、応援出演予定

Re: 2019年研究大会 発表者確定 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/06/23 (Sun) 14:02:14

午後の3コマ目担当の「きむらたかし@三田用水」です。

ハンドル名にもあるように、笹塚の南で玉川上水から分水し北品川まで流れていた「三田用水」をかれこれ20年調べています。

その過程で、2年前に不思議な絵図がみつかり、どうやら、玉川上水の水を代田の田んぼに引き入れたルートが、よく知られている3ルートのほかに、もう1ルートあるらしいことがわかりました。

わかったことの一部は、すでに当方のブログに書いたものの、江戸幕府の2つ(さらにいえば、もう1つ)の文書の関係の合理的説明がみあたらず、その先に進めなかったのですが…

昨日朝突然思いついて、もう一度読み直してみたところ、どうやら、結論めいたものに達することができましたので、当日の発表をお楽しみに。

もっとも、個人的に一番期待しているのは、午前の柳下隆氏の講演。その代田史研究の集大成をうかがえそうで、楽しみです。

ハンドル名にもあるように、笹塚の南で玉川上水から分水し北品川まで流れていた「三田用水」をかれこれ20年調べています。

その過程で、2年前に不思議な絵図がみつかり、どうやら、玉川上水の水を代田の田んぼに引き入れたルートが、よく知られている3ルートのほかに、もう1ルートあるらしいことがわかりました。

わかったことの一部は、すでに当方のブログに書いたものの、江戸幕府の2つ(さらにいえば、もう1つ)の文書の関係の合理的説明がみあたらず、その先に進めなかったのですが…

昨日朝突然思いついて、もう一度読み直してみたところ、どうやら、結論めいたものに達することができましたので、当日の発表をお楽しみに。

もっとも、個人的に一番期待しているのは、午前の柳下隆氏の講演。その代田史研究の集大成をうかがえそうで、楽しみです。

Re: 2019年研究大会 発表者確定 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/07/28 (Sun) 14:47:04

〔皆様…〕

昨日はお疲れさまでした。

当方の発表内容

玉川上水と代田

―多摩川の水がどうやって

代田の田んぼに届いたのか―

【追加別名:ダイダラボッチを流れた多摩川の水】

を、自前のブログ

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2019/07/post-c904be.html

にまとめました。

昨日はお疲れさまでした。

当方の発表内容

玉川上水と代田

―多摩川の水がどうやって

代田の田んぼに届いたのか―

【追加別名:ダイダラボッチを流れた多摩川の水】

を、自前のブログ

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2019/07/post-c904be.html

にまとめました。

Re: 2019年研究大会 発表者確定 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/08/16 (Fri) 08:55:15

〔当日のお話の後で…〕

ご質問のあった

ダイダラボッチ川の源流部

について、こちら

http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2019/08/post-08b594.html

にまとめました。

「梅丘パークホール」の謎だった音響機器について - きむらたかし@三田用水

2019/07/16 (Tue) 22:32:25

〔「梅丘パークホール」下見速報1〕

当会の研究大会で

使用予定のこのホールの設備については、信じがたいほど、ほとんど全くインフォメーションがありません。

そのため当方も困っていたのです(「ないならない」とわかるのなら、マイク、ミクサ、パワーアンプ、スピーカといった、いわゆるSR用機材を手配しなければならないのですが、今日の明日のではそんなことできる道理がない)。

こんな状態では、利用を考えている方々も、自前でSR用装置一式を持ち込む必要があるうえ、その搬入から撤収までの駐車スペースもない、という状況なので、使用を躊躇するケースも多いように思います(要するに、本来なら使ってくれる人にも、使ってもらえない)。

実際には、電源の確保など、かなり難しそうなのですが、「無理なら無理とハナからわかった方がマシ」なので、今回判明した範囲で、順次お知らせしてみます。

音響系基本装置について

今日、下見に行ってきました。

とりあえず「音響系」(ただし、カラオケ系は、当方の想定している用途には論外なので無視)

ホールの入り口右奥(建物北面中央やや西)の、写真の音響系装置のラックの上から

・DVDプレーヤ

Panasonic

DVD-S39

https://panasonic.jp/diga/p-db/DVDS39_manualdl.html

・ミクサ

TOA

MX‐113

https://www.toaproducts.com/download/download/siyozu/mx-113_sa1j.pdf

https://www.toa-products.com/download/download/manual/mx-113_mt1j.pdf

・カセットデッキ

Victor(現JVC)

TD-W603

http://www32.jvckenwood.com/jvc/system/pro-dl/fls_dl/mn/lvt1240-001b.pdf

註:Wカセットデッキ

・ワイヤレスマイクレシーバ/ミクサ

JVC

WT-902-B

http://www32.jvckenwood.com/jvc/system/pro-dl/fls_dl/mn/LST0581-001C-H.pdf

・グラフィックイコライザ

Victor(現JVC)

PS-G152

http://www32.jvckenwood.com/jvc/system/pro-dl/fls_dl/mn/ps-g152b.pdf

註:おそらく、設計者としては「音質調整」用というより、

大音量時のハウリング除けの調整用の意図だったと思われる。

現況は、ヴォリウム位置がほぼ全部「中点」なので、

誰かが「マトモ」に使った形跡がなく「宝の持ち腐れ」

状態

しかし、これがないと、ハウリングが起こったときに、

音量を落とすという原始的な方法しか対応手段がなく

なるので、不可欠な機器といえる

パワ・アンプ

TOA

2ch・型番/出力確認不能

ただし、外見から判断すると

https://www.toa-products.com/download/download/manual/p-80d_mt1j.pdf

註:業務用パワーアンプとして左右の出力について、独立

したヴォリュームがあり(家庭用のいわゆるオーディオ機器

の場合は、両チャンネル共通の音量調整用のヴォリュ

ームが一つあるだけで、他にあっても、左右の音量差

を調整するバランス・ヴォリューム1個という構成に

なっていることが多い)、さらに、このアンプでは、

動作状態の確認のために必要なインジケータが揃って

いるので、「きちんとした設計の上で作られた」SR用

アンプであることは間違いない。

当会の研究大会で

使用予定のこのホールの設備については、信じがたいほど、ほとんど全くインフォメーションがありません。

そのため当方も困っていたのです(「ないならない」とわかるのなら、マイク、ミクサ、パワーアンプ、スピーカといった、いわゆるSR用機材を手配しなければならないのですが、今日の明日のではそんなことできる道理がない)。

こんな状態では、利用を考えている方々も、自前でSR用装置一式を持ち込む必要があるうえ、その搬入から撤収までの駐車スペースもない、という状況なので、使用を躊躇するケースも多いように思います(要するに、本来なら使ってくれる人にも、使ってもらえない)。

実際には、電源の確保など、かなり難しそうなのですが、「無理なら無理とハナからわかった方がマシ」なので、今回判明した範囲で、順次お知らせしてみます。

音響系基本装置について

今日、下見に行ってきました。

とりあえず「音響系」(ただし、カラオケ系は、当方の想定している用途には論外なので無視)

ホールの入り口右奥(建物北面中央やや西)の、写真の音響系装置のラックの上から

・DVDプレーヤ

Panasonic

DVD-S39

https://panasonic.jp/diga/p-db/DVDS39_manualdl.html

・ミクサ

TOA

MX‐113

https://www.toaproducts.com/download/download/siyozu/mx-113_sa1j.pdf

https://www.toa-products.com/download/download/manual/mx-113_mt1j.pdf

・カセットデッキ

Victor(現JVC)

TD-W603

http://www32.jvckenwood.com/jvc/system/pro-dl/fls_dl/mn/lvt1240-001b.pdf

註:Wカセットデッキ

・ワイヤレスマイクレシーバ/ミクサ

JVC

WT-902-B

http://www32.jvckenwood.com/jvc/system/pro-dl/fls_dl/mn/LST0581-001C-H.pdf

・グラフィックイコライザ

Victor(現JVC)

PS-G152

http://www32.jvckenwood.com/jvc/system/pro-dl/fls_dl/mn/ps-g152b.pdf

註:おそらく、設計者としては「音質調整」用というより、

大音量時のハウリング除けの調整用の意図だったと思われる。

現況は、ヴォリウム位置がほぼ全部「中点」なので、

誰かが「マトモ」に使った形跡がなく「宝の持ち腐れ」

状態

しかし、これがないと、ハウリングが起こったときに、

音量を落とすという原始的な方法しか対応手段がなく

なるので、不可欠な機器といえる

パワ・アンプ

TOA

2ch・型番/出力確認不能

ただし、外見から判断すると

https://www.toa-products.com/download/download/manual/p-80d_mt1j.pdf

註:業務用パワーアンプとして左右の出力について、独立

したヴォリュームがあり(家庭用のいわゆるオーディオ機器

の場合は、両チャンネル共通の音量調整用のヴォリュ

ームが一つあるだけで、他にあっても、左右の音量差

を調整するバランス・ヴォリューム1個という構成に

なっていることが多い)、さらに、このアンプでは、

動作状態の確認のために必要なインジケータが揃って

いるので、「きちんとした設計の上で作られた」SR用

アンプであることは間違いない。

Re: 「梅丘パークホール」の謎だった音響機器について - きむらたかし@三田用水

2019/07/17 (Wed) 19:12:37

〔「梅丘パークホール」下見速報3〕

マイクと電源(AC100V)のコネクタ

マイクコネクタ

3芯バランスタイプの、いわゆるキャノン・コネクタ

【追記】

このタイプの「有線マイク」は2本

JVCとTOAの、各Shureの58タイプのダイナミックマイク

ワイヤレスマイク2本

JVCのダイナミック型

備品されている由

AC100V

(左)2極で、アース端子なし

コンセント上にある「B」の表示は、おそらく会場の電源系統で、かつて、一時に大電力を同じ系統から引いて、ブレーカーが飛んだことがあるのではないかと想像する。

今のようにLED化される前の照明系は、音響系以上の電気喰らいだった。

マイクと電源(AC100V)のコネクタ

マイクコネクタ

3芯バランスタイプの、いわゆるキャノン・コネクタ

【追記】

このタイプの「有線マイク」は2本

JVCとTOAの、各Shureの58タイプのダイナミックマイク

ワイヤレスマイク2本

JVCのダイナミック型

備品されている由

AC100V

(左)2極で、アース端子なし

コンセント上にある「B」の表示は、おそらく会場の電源系統で、かつて、一時に大電力を同じ系統から引いて、ブレーカーが飛んだことがあるのではないかと想像する。

今のようにLED化される前の照明系は、音響系以上の電気喰らいだった。

Re: 「梅丘パークホール」の謎だった音響機器について - きむらたかし@三田用水

2019/07/25 (Thu) 22:40:56

いよいよ明後日に迫りました

当方で持ち込む資材を検討しました結果は

・養生テープ(白色)

・HDMItoVGAアダプタ(音声出力井対応)

・VGAケーブル(2m)

・HDMIケーブル(5m)

・レーザー・ポインタ

ですが、不足があれば、ここへのコメントでお報せください。

当方で持ち込む資材を検討しました結果は

・養生テープ(白色)

・HDMItoVGAアダプタ(音声出力井対応)

・VGAケーブル(2m)

・HDMIケーブル(5m)

・レーザー・ポインタ

ですが、不足があれば、ここへのコメントでお報せください。

Re: 「梅丘パークホール」の謎だった音響機器について - きむらたかし@三田用水

2019/07/25 (Thu) 23:24:09

発表者が、レーザー・ポインタをまともに使うためには、

プロジェクタと東西方向のほぼ同じ位置に「演台」をセットする必要があることがわかりました。

【追記】

当日、ほぼこの配置を実現できました。

唯一、不覚にもノーチェックだったプロジェクタ(+デジタルレコーダ)用の電源の延長ケーブルだけは、予備に持っていった5メートルのものを使いました。

プロジェクタと東西方向のほぼ同じ位置に「演台」をセットする必要があることがわかりました。

【追記】

当日、ほぼこの配置を実現できました。

唯一、不覚にもノーチェックだったプロジェクタ(+デジタルレコーダ)用の電源の延長ケーブルだけは、予備に持っていった5メートルのものを使いました。

Re: 「梅丘パークホール」の謎だった音響機器について - きむらたかし@三田用水

2019/07/28 (Sun) 23:18:57

〔スピーカー〕

音響用と思われるスピーカーは、4か所に各2台設置されています。

RAMSA (Panasonic製)型番不詳

天井面の円筒型のスピーカーは、非常放送などにも対応した、ハイ・インピーダンス型のようです。

音響用と思われるスピーカーは、4か所に各2台設置されています。

RAMSA (Panasonic製)型番不詳

天井面の円筒型のスピーカーは、非常放送などにも対応した、ハイ・インピーダンス型のようです。

Re: 「梅丘パークホール」の謎だった音響機器について - きむらたかし@三田用水

Site

2019/07/30 (Tue) 23:30:55

【留意事項】

このホールでは、床面にテープは貼れません。

したがって、配線止めテープ

http://kimuraken.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=5901882

は使えませんので、ケーブルの引き回しには結構神経を使うことになります。

〔写真は、天井部に固定のスピーカー〕

このホールでは、床面にテープは貼れません。

したがって、配線止めテープ

http://kimuraken.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=5901882

は使えませんので、ケーブルの引き回しには結構神経を使うことになります。

〔写真は、天井部に固定のスピーカー〕

代田連絡線京王側分岐部 - きむらけん

2016/01/29 (Fri) 15:46:36

代田連絡線京王側分岐部 その後 - きむらたかし@三田用水

2016/01/29 (Fri) 20:32:47

事前:上のページの写真は

2008年09月20日13時42分 撮影

事後:こちらは、

2012年05月06日12時15分 撮影

【追記】

右端の「腕」は、上の写真の手前中央の「beckykusamakura」

<http://blog.livedoor.jp/beckykusamakura/>氏

以後、代田連絡線関係の、情報や画像(撮影年月日をお忘れなく。時期不明だと、史料価値激減)を、このスレッドに集積してゆくとよいと思います。

2008年09月20日13時42分 撮影

事後:こちらは、

2012年05月06日12時15分 撮影

【追記】

右端の「腕」は、上の写真の手前中央の「beckykusamakura」

<http://blog.livedoor.jp/beckykusamakura/>氏

以後、代田連絡線関係の、情報や画像(撮影年月日をお忘れなく。時期不明だと、史料価値激減)を、このスレッドに集積してゆくとよいと思います。

代田連絡線参考文献 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/02/27 (Sat) 09:34:23

*上図は「北澤警察署管内図」(昭和20年代前半)から抜粋

>写真ないし地図あり

きむらけん「井の頭線、小田急線を繋ぐ 幻の代田連絡線」Will 2013年9月号 pp.188-195

鎌田達也「井の頭線沿線の一世紀」生活情報センター/2006年・刊 pp.122・123(「新代田 環状線の真下の小さな駅が井の頭線の危機を救った」)

生方良雄「小田急の駅今昔・昭和の面影」JTBキャンブックス/2009年・刊 p.57(代田連絡線)

グラビア「1400型一代記」鉄道ピクトリアルNo.422(1983年9月臨増 <特集>京王帝都電鉄)号 p.62(左下の「珍しく貨車を牽いて走る1400形」と題する写真の画面左端に連絡線が写り込んでいる)

関田克孝「『大東急』代田連絡線」JTBキャンブックス「鉄道廃線跡を歩くⅤ」/1998・刊 pp,59-61

Web「幻の廃線」<http://www.geocities.jp/takeshi_departure/keio-odakyu.html>

>車両の復旧・運用

荻原次郎ほか「座談会:大東急の車両とともに」鉄道ピクトリアルNo.442(1985年1月臨増 <特集>東京急行)号 pp.107-112)

山岸康次郎「過ぎ去りし日々のおもいで 帝都線から井の頭線へ」鉄道ピクトリアルNo.422(1983年9月臨増 <特集>京王帝都電鉄)号 pp.98-103

斉藤秀夫「井の頭線を復興する」鉄道ピクトリアルNo.422(1983年9月臨増 <特集>京王帝都電鉄)号 pp.104-108

【追記】

ここ数年、代田連絡線を敷設した、帝国陸軍鉄道連隊の写真集が刊行されているようです。

高木宏之「日本陸軍鉄道連隊写真集」潮書房光人社/2015

同「写真に見る鉄道連隊」光人社(同上?)/2011

>写真ないし地図あり

きむらけん「井の頭線、小田急線を繋ぐ 幻の代田連絡線」Will 2013年9月号 pp.188-195

鎌田達也「井の頭線沿線の一世紀」生活情報センター/2006年・刊 pp.122・123(「新代田 環状線の真下の小さな駅が井の頭線の危機を救った」)

生方良雄「小田急の駅今昔・昭和の面影」JTBキャンブックス/2009年・刊 p.57(代田連絡線)

グラビア「1400型一代記」鉄道ピクトリアルNo.422(1983年9月臨増 <特集>京王帝都電鉄)号 p.62(左下の「珍しく貨車を牽いて走る1400形」と題する写真の画面左端に連絡線が写り込んでいる)

関田克孝「『大東急』代田連絡線」JTBキャンブックス「鉄道廃線跡を歩くⅤ」/1998・刊 pp,59-61

Web「幻の廃線」<http://www.geocities.jp/takeshi_departure/keio-odakyu.html>

>車両の復旧・運用

荻原次郎ほか「座談会:大東急の車両とともに」鉄道ピクトリアルNo.442(1985年1月臨増 <特集>東京急行)号 pp.107-112)

山岸康次郎「過ぎ去りし日々のおもいで 帝都線から井の頭線へ」鉄道ピクトリアルNo.422(1983年9月臨増 <特集>京王帝都電鉄)号 pp.98-103

斉藤秀夫「井の頭線を復興する」鉄道ピクトリアルNo.422(1983年9月臨増 <特集>京王帝都電鉄)号 pp.104-108

【追記】

ここ数年、代田連絡線を敷設した、帝国陸軍鉄道連隊の写真集が刊行されているようです。

高木宏之「日本陸軍鉄道連隊写真集」潮書房光人社/2015

同「写真に見る鉄道連隊」光人社(同上?)/2011

Re: 代田連絡線京王側分岐部 - きむらたかし@三田用水

Site

2016/12/17 (Sat) 11:39:57

[連合軍撮影空中写真]

整理番号 USA

コース番号 M449

写真番号 120

撮影年月日 1947/09/08(昭22)

http://mapps.gsi.go.jp/contentsImageDisplay.do?specificationId=1179180&isDetail=true

非常に鮮明

整理番号 USA

コース番号 M449

写真番号 120

撮影年月日 1947/09/08(昭22)

http://mapps.gsi.go.jp/contentsImageDisplay.do?specificationId=1179180&isDetail=true

非常に鮮明

Re: 代田連絡線京王側分岐部 - きむらたかし@三田用水

2016/12/25 (Sun) 04:26:26

本家

http://blog.livedoor.jp/rail777/archives/52033500.html#comments

にも書いておきましたが…

[小田急史の主…]

と言ってもよい生方良雄氏の書いた

鉄ピク アーカイブス セレクション1 小田急電鉄1950-60(平14)p.47に再録の

同誌No.99(1959-10)生方良雄「私鉄車両めぐり(37)小田急電鉄」

に気になる記述がありました。

「…井の頭線永福町車庫が1945(昭和20)年5月に戦災を受け多数の電車が焼けたので急ぎ工事中の代田連絡線を完成させ,小田原線より応援車両を送った.」

つまり、代田連絡線は、帝都線永福町車庫の戦災によって、急遽いわば泥縄式に敷設されたわけではなく、もともと、戦災を想定してすでに工事が始まっていた可能性が出てきたことになります。

http://blog.livedoor.jp/rail777/archives/52033500.html#comments

にも書いておきましたが…

[小田急史の主…]

と言ってもよい生方良雄氏の書いた

鉄ピク アーカイブス セレクション1 小田急電鉄1950-60(平14)p.47に再録の

同誌No.99(1959-10)生方良雄「私鉄車両めぐり(37)小田急電鉄」

に気になる記述がありました。

「…井の頭線永福町車庫が1945(昭和20)年5月に戦災を受け多数の電車が焼けたので急ぎ工事中の代田連絡線を完成させ,小田原線より応援車両を送った.」

つまり、代田連絡線は、帝都線永福町車庫の戦災によって、急遽いわば泥縄式に敷設されたわけではなく、もともと、戦災を想定してすでに工事が始まっていた可能性が出てきたことになります。

Re: 代田連絡線京王側分岐部 - きむらたかし@三田用水

2019/07/17 (Wed) 20:51:27

〔代田連絡線の地図〕

代田連絡線は昭和20年5月の「山の手空襲」後に急遽敷設され、昭和27年ころ撤去、ということなので、同線を描いた地図は限られている。

これまでに判明していたものは、

1 小田急史の主(ヌシ)生方良雄氏所蔵の

日本地形社「地形図〔1/10000〕」S20測図

生方良雄「小田急の駅今昔・昭和の面影」JTBキャンブックス/2009「代田連絡線」p.57

生活情報センター・編/鎌田達也「井の頭線沿線の1世紀」同センター/2006「新代田」p.123

関田克孝「『大東急』代田連絡線」JTBキャンブックス「鉄道廃線跡を歩くⅤ」/1998 p.60

(なお、同書によれば「地図で見る大田区Ⅲ」にも掲載の由)

に各引用

2 このスレッド3枚目で、当方手持ちの

内山地形製図社「北澤警察署管内図〔1/7000〕」(S20代前半)

北沢川文化遺産保存の会「下北沢文士町分化地図(改訂7版)」同会/2017 裏面

に転載

のほかには、なかなか見つからなかった。

ところが、今日、たまたま

3 上図の

日本地図株式会社「東京都区分図 世田谷区詳細図〔1/15000〕」S24

が

世田谷区立郷土資料館「地図でみる世田谷」同/2017 pp.074-075

に掲載されていることがわかった。

【追記】

発行者は日地出版株式会社、発行年は昭和29年とされているが、どう見ても同じ地図を最近入手した。

代田連絡線は昭和20年5月の「山の手空襲」後に急遽敷設され、昭和27年ころ撤去、ということなので、同線を描いた地図は限られている。

これまでに判明していたものは、

1 小田急史の主(ヌシ)生方良雄氏所蔵の

日本地形社「地形図〔1/10000〕」S20測図

生方良雄「小田急の駅今昔・昭和の面影」JTBキャンブックス/2009「代田連絡線」p.57

生活情報センター・編/鎌田達也「井の頭線沿線の1世紀」同センター/2006「新代田」p.123

関田克孝「『大東急』代田連絡線」JTBキャンブックス「鉄道廃線跡を歩くⅤ」/1998 p.60

(なお、同書によれば「地図で見る大田区Ⅲ」にも掲載の由)

に各引用

2 このスレッド3枚目で、当方手持ちの

内山地形製図社「北澤警察署管内図〔1/7000〕」(S20代前半)

北沢川文化遺産保存の会「下北沢文士町分化地図(改訂7版)」同会/2017 裏面

に転載

のほかには、なかなか見つからなかった。

ところが、今日、たまたま

3 上図の

日本地図株式会社「東京都区分図 世田谷区詳細図〔1/15000〕」S24

が

世田谷区立郷土資料館「地図でみる世田谷」同/2017 pp.074-075

に掲載されていることがわかった。

【追記】

発行者は日地出版株式会社、発行年は昭和29年とされているが、どう見ても同じ地図を最近入手した。

ダイダラボッチ関連情報 - きむらたかし@三田用水

2019/06/30 (Sun) 15:23:26

今年7月の研究大会

明年3月(予定)の世田谷代田駅前広場のオープンイヴェント

に向けての、ダイダラボッチ関連情報

明年3月(予定)の世田谷代田駅前広場のオープンイヴェント

に向けての、ダイダラボッチ関連情報

柳田の、歩いた道と地図 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/06/30 (Sun) 15:51:52

〔柳田國男が歩いた道〕

柳田が、代田のダイダラボッチ跡を訪れたのは、大正9年1月12日(「定本柳田國男集」別巻5 p.633)。

そして、柳田は「この日さらに地図をたどりつつ」駒沢に向かったとされています。

そうなると、柳田は、堀之内道を南下し、代田本村、若林本村を経て上馬で大山道に出てから西に折れて駒沢に行ったことになり、つまるところ、世田谷代田の駅前広場西の道は、

「柳田國男が歩いた道」

にほかならないことになります。

〔柳田國男が持っていた地図〕

今回興味を持ったのは、

「柳田國男がたどった地図は何か」

ということで、当時、当地や駒沢についての、現在の国土地理院の前身である(陸軍)陸地測量部の地形図は、5万分の1、2万5000分の1、2万分の1、さらには1万分の1まで、フルに存在していたからです。

詳しい理由は長くなるので後日自身のブログにまとめるつもりですが*、結論をいうと

「M42測図T02鉄道補入T06改版」の2万分の1「世田谷」図

と推定されます(図は、その「代田のダイダラボッチ」部分)。

これならば(ただし、代田橋駅周辺は、どの縮尺でも北隣の図郭になる)、地形の表現も1万分の1とも大差がなく、代田、駒澤だけでなく、その先の引き続き向かった可能性のある、碑衾村の谷畑や摺鉢山、千束村(馬込村千束)貉窪まで、1葉の地図でまかなうことができます。

*http://baumdorf.cocolog-nifty.com/gardengarden/2019/06/post-141e90.html

Re: ダイダラボッチ関連情報 - 北沢川文化遺産保存の会

2019/07/07 (Sun) 09:44:59

昨日、深沢図書館に本の返却に行った。

「守山小学校閉校記念誌」だ。

図書の係の女性「なつかしい!」と。どうやら守山小の卒業生らしい。ダイダラボッチのことは知っていた。

四十代ぐらいの彼女

「たしかダイダラボッチ跡という石碑がどこかにあったように記憶しているんですが」と。

あの辺り隈無く歩いているが、見たことはない。近隣、玉川地団協の石碑が至るところにある。それか?と思ったが、区域が違う。

彼女の夢か、あるいは勘違いか、とても気になった。

「守山小学校閉校記念誌」だ。

図書の係の女性「なつかしい!」と。どうやら守山小の卒業生らしい。ダイダラボッチのことは知っていた。

四十代ぐらいの彼女

「たしかダイダラボッチ跡という石碑がどこかにあったように記憶しているんですが」と。

あの辺り隈無く歩いているが、見たことはない。近隣、玉川地団協の石碑が至るところにある。それか?と思ったが、区域が違う。

彼女の夢か、あるいは勘違いか、とても気になった。

ありがとうございました - ゆうせい

2019/06/20 (Thu) 01:05:10

きむらさん、貴重な情報ありがとうございました。

月村性の方は下北沢に多数おられたとのことですね。

こちらは古い戸籍を遡っていたところ、私の4代前が月村作太郎さんであったらしく、明治の前半に下北沢で生活されていたことがわかりました。

ネットを調べるうちにこのBBSにたどり着きました。

戸籍には住所も載っているのですが、現在の地図は全く役に立たず…。

機会を見つけて明治の地図を探して確認したいと思います。

今後の楽しみが増えました。ありがとうございました。

月村性の方は下北沢に多数おられたとのことですね。

こちらは古い戸籍を遡っていたところ、私の4代前が月村作太郎さんであったらしく、明治の前半に下北沢で生活されていたことがわかりました。

ネットを調べるうちにこのBBSにたどり着きました。

戸籍には住所も載っているのですが、現在の地図は全く役に立たず…。

機会を見つけて明治の地図を探して確認したいと思います。

今後の楽しみが増えました。ありがとうございました。

何か情報がありましたら - ゆうせい

2019/06/15 (Sat) 21:50:03

(個人的な内容で大変申し訳ありません。不適切であれば削除をお願いいたします。)

三鷹市在住の者です。古い記録を見ていたところ明治時代に下北沢村にお住まいでした月村作太郎さんとご縁があったようです。ご存じの方がおられましたら、ご一報いただけますと幸いです。

kem.yusei.130※gmail.com(※はアットマークです)

三鷹市在住の者です。古い記録を見ていたところ明治時代に下北沢村にお住まいでした月村作太郎さんとご縁があったようです。ご存じの方がおられましたら、ご一報いただけますと幸いです。

kem.yusei.130※gmail.com(※はアットマークです)

Re: 何か情報がありましたら - きむらたかし@三田用水

2019/06/19 (Wed) 00:41:34

ゆうせい様

旧い下北沢村の個人名についてのデータとして、おそらく一番詳しいのは

世田谷区民俗調査団「『下北沢』世田谷区民俗調査第8次報告」世田谷区教育委員会/S63 ・刊

のpp.14-16 の

「明治3年(1870)3月下北沢村『戸籍』の分析一覧表」

ではないかと思います。

同表には、同村のいわゆる戸主99名が「持高」(所有農地の収量)順にリストアップされていて、解説によれば月村家は8家。

「作太郎」という方はリストにないのですが、どのようなご縁わかりませんが、何かのヒントにはなるかもしれませんので、該当部分の抜粋をメールでお送りしておきます。

朔太郎の代田の家1階平面図 - きむらたかし@三田用水

2019/05/25 (Sat) 22:55:15

Re: 朔太郎の代田の家1階平面図 - きむらたかし@三田用水

2019/06/03 (Mon) 00:05:16

〔長女の葉子さんが…〕

記憶に基づいて「1986(昭和61)年…建設会社に依頼して、作成してもらった」1・2階の平面図は

前橋文学館「同館特別企画展『萩原朔太郎とデザイン -非日常への回路-』図録」同館/2007・刊

のp.43「住空間① 設計した家」中「代田の家の平面図」に掲載されていることが、この模写の直後にわかりました。

「図面らしい図面」をご覧になりたい方は、同図録を入手してください(そちらは、その「建設会社」さんの著作物といえなくもないので、「引用」レベルならともかく「転載」はできません)。

記憶に基づいて「1986(昭和61)年…建設会社に依頼して、作成してもらった」1・2階の平面図は

前橋文学館「同館特別企画展『萩原朔太郎とデザイン -非日常への回路-』図録」同館/2007・刊

のp.43「住空間① 設計した家」中「代田の家の平面図」に掲載されていることが、この模写の直後にわかりました。

「図面らしい図面」をご覧になりたい方は、同図録を入手してください(そちらは、その「建設会社」さんの著作物といえなくもないので、「引用」レベルならともかく「転載」はできません)。

代田の水車 - きむらたかし@三田用水

Site

2019/05/09 (Thu) 22:57:12

この連休、三田用水鉢山分水の水車を調べるついでに、北沢用水の代田地区(後に代田に編入された、赤堤村飛地の栗原を含む)に架かっていた水車について、大正7年の「郵便地図」

https://www.tokyo-23city.or.jp/chosa/tokei/kochizu/kubunchizu/choson/seyagaya_kmview-zoom.html

上にプロットしてみました。

#に続く数字は

「明治・大正期における多摩川流域の水車分布-水車台帳の作成と水車諸産業の存在形態」1992〔俗称:水車台帳〕

http://www.tokyuenv.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/04/65ce837a62533de5c3be5e104f15b68f.pdf

の水車番号

No.に続く数字は

世田谷区教育委員会・編「世田谷の河川と用水」同教育委員会/S52・刊

のpp.87以下の表「区内水車一覧調査」の「分布図番号」

をそれぞれ示します。

Re: 代田の水車 - きむらたかし@三田用水

2019/05/09 (Thu) 23:42:17

〔代田村の水車〕

の歴史は、現23区内の水車の多くは明治期に設けられていたことからすると意外に旧い。

伊藤好一「武蔵野と水車屋-江戸近郊製粉事情-」クオリ/1984・刊

によれば

天明01(1781)年に

多摩郡〔ママ〕代田村の百姓幸右衛門が、水車設置の許可を受け(pp.80-81)

安政04(1857)年の水車仲間(同業組合)中の「北澤組」に

代田村の藤兵衛と宇之吉が名を連ね(pp.178-179)

ている。

ただし、後の4基との関連は不明。

の歴史は、現23区内の水車の多くは明治期に設けられていたことからすると意外に旧い。

伊藤好一「武蔵野と水車屋-江戸近郊製粉事情-」クオリ/1984・刊

によれば

天明01(1781)年に

多摩郡〔ママ〕代田村の百姓幸右衛門が、水車設置の許可を受け(pp.80-81)

安政04(1857)年の水車仲間(同業組合)中の「北澤組」に

代田村の藤兵衛と宇之吉が名を連ね(pp.178-179)

ている。

ただし、後の4基との関連は不明。